|

|

Sei

qui:

Biografie

>

Emilio Salgari, viaggiare con fantasia

Di Massimo

Serra

Introduzione

|

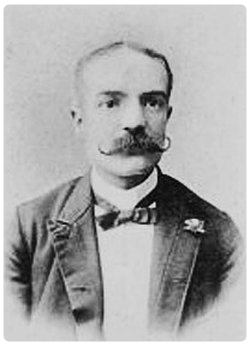

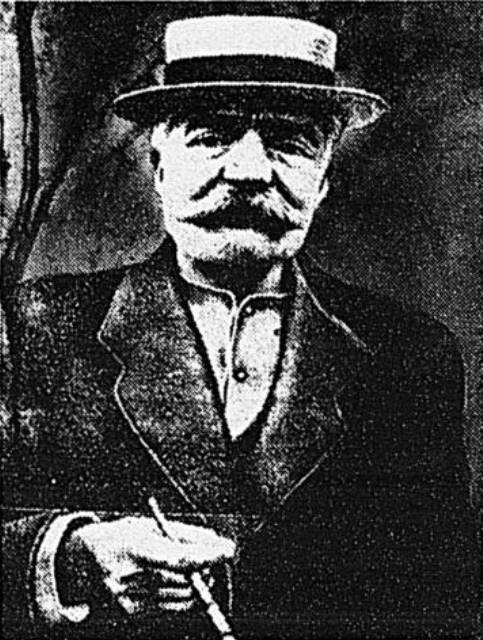

Il

25 Aprile del 1911, moriva tragicamente suicida

a 48 anni Emilio Salgari, il romanziere che con

i suoi cento libri di straordinarie avventure aveva

appassionato intere generazioni di ragazzi. Personaggio

tra i suoi personaggi, coi baffi a manubrio, il cappello

a paglietta e la perenne sigaretta in bocca. Nella

Torino della "Belle époque", nonostante avesse lavorato

senza concedersi riposo per anni ed anni, inchiodato

al suo tavolo, per dar corpo e vita ai personaggi dei

suoi racconti, era vissuto in povertà, ed in povertà

lasciò morendo la moglie ed i figli: Fatima,

Nadir, Remerò e Omar.

|

|

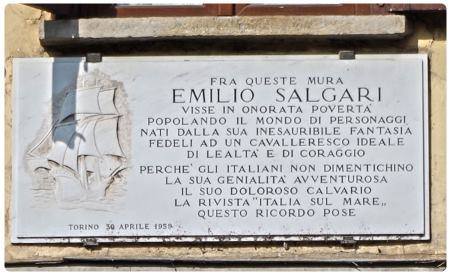

Sulla

facciata della casa di corso Casale 205, dove Emilio

Salgari visse con la famiglia, il 30 Aprile del 1959, fu posta

una lapide, ancora oggi visibile, la cui epigrafe recita:

"Fra queste mura Salgari visse in assoluta povertà, popolando

il mondo dei personaggi nati dalla sua inesauribile fantasia,

fedeli ad un cavalleresco ideale di lealtà e di coraggio. Perché

gli italiani non dimentichino la sua genialità avventurosa e

il suo doloroso calvario. La rivista "Italia sul mare" questo

ricordo pose. Torino 30 aprile 1959" . Sulla

facciata della casa di corso Casale 205, dove Emilio

Salgari visse con la famiglia, il 30 Aprile del 1959, fu posta

una lapide, ancora oggi visibile, la cui epigrafe recita:

"Fra queste mura Salgari visse in assoluta povertà, popolando

il mondo dei personaggi nati dalla sua inesauribile fantasia,

fedeli ad un cavalleresco ideale di lealtà e di coraggio. Perché

gli italiani non dimentichino la sua genialità avventurosa e

il suo doloroso calvario. La rivista "Italia sul mare" questo

ricordo pose. Torino 30 aprile 1959" .

A

questa celebrazione del 1959 prese parte l'allora sindaco, in

rappresentanza di Torino, la città che Salgari scelse lasciando

la natia

Verona. I suoi viaggi furono compiuti solo con

la fantasia, frutto della lettura di decine di libri sui più

svariati argomenti, libri scovati e divorati nelle

biblioteche, fin da giovanissimo. Dopo Verona,

Venezia, ancora Verona e un soggiorno a

Genova di circa due anni, Salgari si stabilì a

Torino dove produsse molti dei suoi romanzi e

novelle e dove avrebbe vissuto il resto della sua vita.

Piccolo riassunto di

una vita

Emilio

Salgari nacque a Verona il 21 agosto del 1862, secondogenito

di tre fratelli: Paolo (nato nel 1861) e Clotilde, (nata nel

1864). Poco più di un anno prima della sua nascita l'Italia

unità era diventata realtà, ma il Veneto avrebbe fatto parte

dell'Impero Austro-Ungarico fino al 4 novembre 1866. Nessuno

avrebbe mai pensato che quel ragazzino minuto, che non

sarebbe mai cresciuto tanto, avrebbe accompagnato

generazioni di giovani ragazzi italiani in un viaggio

infinito nella fantasia. Il padre, Luigi Salgari, era

un possidente terriero e commerciante di panni; la madre,

Luigia Gradara, proveniva da una famiglia benestante

veneziana. Vivevano in Vicolo cieco Pozzo San

Marco 5, in pieno centro, a pochi passi da

Piazza delle Erbe. (anche se la casa dove nacque si

trovava sempre lì vicino, in Corso Porta Borsari 7,

dove oggi si trova una targa commemorativa). Il 7 settembre Salgari fu

battezzato nella Chiesa Santa Eufemia. Emilio

Salgari nacque a Verona il 21 agosto del 1862, secondogenito

di tre fratelli: Paolo (nato nel 1861) e Clotilde, (nata nel

1864). Poco più di un anno prima della sua nascita l'Italia

unità era diventata realtà, ma il Veneto avrebbe fatto parte

dell'Impero Austro-Ungarico fino al 4 novembre 1866. Nessuno

avrebbe mai pensato che quel ragazzino minuto, che non

sarebbe mai cresciuto tanto, avrebbe accompagnato

generazioni di giovani ragazzi italiani in un viaggio

infinito nella fantasia. Il padre, Luigi Salgari, era

un possidente terriero e commerciante di panni; la madre,

Luigia Gradara, proveniva da una famiglia benestante

veneziana. Vivevano in Vicolo cieco Pozzo San

Marco 5, in pieno centro, a pochi passi da

Piazza delle Erbe. (anche se la casa dove nacque si

trovava sempre lì vicino, in Corso Porta Borsari 7,

dove oggi si trova una targa commemorativa). Il 7 settembre Salgari fu

battezzato nella Chiesa Santa Eufemia.

I Salgari erano

originari della Valpolicella e si occupavano di attività

agricole. Un ramo della famiglia si stabilì a Verona, dove

era nato il padre. Il giovane Emilio trascorse molto tempo

in campagna. Il suo rendimento scolastico non fu dei

migliori. Frequentò nel 1874-75 la prima classe presso il

Regio istituto tecnico, e la ripeté nel 1875-76 e nel

1876-77 presso l’Istituto tecnico comunale: alla terza prova

superò la sessione di esami. Nell’anno scolastico 1877-78 fu

rimandato ma non si presentò alla sessione autunnale. Non fu

mai, per così dire, uno studente modello nella sua Verona,

ma oggi nella sua città natale l'Istituto Comprensivo 13 in

via Durazza è intitolato a lui. Scorrendo i cognomi sugli

elenchi telefonici, qualche Salgari si trova ancora nella

città scaligera. I Salgari erano

originari della Valpolicella e si occupavano di attività

agricole. Un ramo della famiglia si stabilì a Verona, dove

era nato il padre. Il giovane Emilio trascorse molto tempo

in campagna. Il suo rendimento scolastico non fu dei

migliori. Frequentò nel 1874-75 la prima classe presso il

Regio istituto tecnico, e la ripeté nel 1875-76 e nel

1876-77 presso l’Istituto tecnico comunale: alla terza prova

superò la sessione di esami. Nell’anno scolastico 1877-78 fu

rimandato ma non si presentò alla sessione autunnale. Non fu

mai, per così dire, uno studente modello nella sua Verona,

ma oggi nella sua città natale l'Istituto Comprensivo 13 in

via Durazza è intitolato a lui. Scorrendo i cognomi sugli

elenchi telefonici, qualche Salgari si trova ancora nella

città scaligera.

Durante

l'adolescenza Emilio cominciò a sviluppare una evidente

propensione alla scrittura, con bozze di possibili romanzi.

Uno di questi datato primo agosto 1878 lo aveva titolato "Giorgio

Schestakoff, ovvero Un esiliato; un quaderno con nove

illustrazioni e tre carte geografiche era stato titolato

Il capitano Falconara; un altro ancora aveva come titolo

Le Avventure di Simone Van Der nella Nuova Guinea.

Questi primi tentativi di componimento letterario mostravano

allo stesso tempo una aspirazione a viaggiare, scoprire

nuovi luoghi, vivere la vita come una lunga avventura. Una

passione che veniva alimentata da libri e rivisti di

viaggio, atlanti, mappe, strumenti nautici. Fu quasi

scontato per il giovane Emilio provare ad alimentare propensione

per l'avventura e i viaggi

abbandonando gli studi tecnici a Verona per iscriversi al

Regio Istituto Tecnico e Nautico "Paolo Sarpi" di

Venezia, dove avrebbe potuto conseguire un diploma per

imbarcarsi come capitano di gran cabotaggio. Nella città

lagunare vivevano dei parenti materni e la nonna Matilde Trentin.

Salgari non si

presentò all'esame finale per conseguire la licenza di

capitano di gran cabotaggio. I suoi ultimi momenti a Venezia

culminarono nella partecipazione (in veste di spettatore

interessato) a un Congresso geografico del 1881 promosso

dalla Reale società geografica, cui intervennero

esploratori, missionari, militari, navigatori e scienziati,

curiosi di conoscere il mondo, in particolare la selvaggia

Africa e l’esotico Oriente. Fu nello stesso periodo che

nacque la leggenda di un suo viaggio per mare fino a

Brindisi tra l’autunno del 1881 e la tarda estate del 1882,

alimentata dal falso racconto postumo A bordo dell’Italia

Una. Primo viaggio marittimo dell’autore, pubblicato da

Sonzogno in appendice a I cacciatori di foche:

Umberto Bertuccioli, vicecomandante della Capitaneria del

porto di Venezia, all’inizio del Novecento svolse

un’approfondita indagine sui registri d’imbarco e non vi

reperì traccia di Salgari. Il futuro padre di Sandokan compì

solo alcuni viaggi di addestramento a bordo di una nave

scuola e successivamente un viaggio (ma probabilmente solo

in qualità di passeggero) sul mercantile "Italia Una", che

per tre mesi navigò su e giù per l'Adriatico, toccando la

costa dalmata e spingendosi fino al porto di Brindisi.

Tornato a Verona, nel 1883 iniziò a collaborare con il

giornale "La Nuova Arena", sulle cui pagine apparve a

puntate il suo primo romanzo, "Tay-See", stampato

successivamente (dopo aver subito varie modifiche alla

trama) con il titolo "La Rosa del Dong-Giang";

nell'ottobre dello stesso anno escono le prime puntate di "La

Tigre della Malesia". Iniziò così la sua fortunata e

tormentata carriera di scrittore.

Dal 1885

cominciò a lavorare all'altro quotidiano veronese l’Arena,

dove rimase fino al 1893. Qui, firmandosi come

‘Emilio’ o ‘Emilius’ si occupò principalmente di commedie,

opere e operette e balletti. Dopo un’esperienza al

Filarmonico, primo teatro cittadino, fu dirottato ai meno

importanti "Teatro Ristori" o al "Teatro Diurno" di piazza

Cittadella, arena estiva che metteva in scena opere di

autori locali e drammi di Jules Verne e di

Alexandre Dumas. Due suoi romanzi vennero adattati

e portati sulle tavole del Teatro Diurno da Francesco

Serravalli, collega e amico fraterno che nel 1889 mise

in scena con successo I misteri dell’India, e l’anno

seguente La Tigre della Malesia.

Come giornalista

per la Nuova Arena, si distinse con lo pseudonimo di ‘Ammiragliador’,

come commentatore di politica estera e di conflitti

internazionali: il conflitto nel Tonkino che contrapponeva

Francia e Cina; la rivolta mahdista contro Egitto e

Inghilterra. In quegli articoli si intravedeva già lo

scrittore che sarebbe stato.

Da questa

esperienza verrà pubblicato nel 1887 per l'editore Guigoni

di Milano il romanzo La favorita del Mahdi, primo

libro salgariano. Nello stesso anno, Il Telefono di Livorno

pubblicò Gli strangolatori del Gange (poi conosciuto

come I misteri della jungla nera) dove compaiono per

la prima volta Tremal-Naik, Kammamuri, Ada,

i thugs, anticipatori di Sandokan e Yanez.

L’anno seguente la Guigoni pubblicò Duemila leghe sotto

l’America, con la chiara influenza di Jules Verne. Le

appendici del quotidiano La Gazzetta di Treviso, tra il 1890

e il 1891, pubblicarono la versione rivisitata della

Tigre della Malesia, mentre quella definitiva apparve in

un unico volume nel 1900 con il titolo Le tigri di

Mompracem pcon l’editore Antonio Donath di Genova. Nel

1891 Il Giornale dei Fanciulli della casa editrice

Treves pubblicò La scimitarra di Budda, rivolto a un

pubblico giovanile. Fu solo l'inizio di una produzione

letteraria intensissima.

Intanto nel

novembre del 1889 il padre Luigi, convinto di essere affetto

da una malattia incurabile, si uccise lasciandosi cadere

dalla finestra della casa del cognato, di cui era ospite. Fu

il primo di una impressionante catena di suicidi formata

dallo stesso scrittore nel 1911, dal figlio Romero nel 1931

a 33 anni, dal figlio Omar, testimone e interprete della

leggenda paterna, nel 1963.

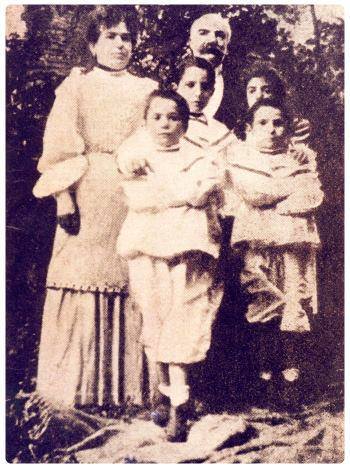

Nel 1892 si

sposa con una attrice di una compagnia amatoriale Ida

Peruzzi (che il marito chiamerà affettuosamente per

tutta la vita "Aida", come l'eroina di Verdi): un

matrimonio, questo, a suo modo riuscito (ma la moglie morirà

internata in manicomio); nello stesso anno la famiglia

Salgari, si era ampliatasi con la nascita della piccola

Fatima (la primogenita, seguiranno poi tre maschietti: Nadir

nel 1894, Romero nel 1898 e Omar nel 1900). Conclusa

l'attività giornalistica all’Arena, alla fine del 1893,

Salgari quando si trasferì a Torino per collaborare con gli

editori Speirani e Paravia senza vincoli contrattuali,

iniziando a scrivere anche per altri editori nazionali:

Bemporad, Cogliati, Treves, Voghera.

Dal 1898, per

circa due anni visse a Genova al seguito dell'editore

Antonio Donath, stabilendosi a Sampierdarena. In questo

periodo fiorirono altre leggende su Salgari, che lo vogliono

frequentatore di taverne del porto ad ascoltare le storie di

vecchi marinai. Per Donath scrisse alcune delle sue opere

migliori: I misteri della jungla nera, I Robinson

italiani, Il Corsaro Nero, Gli orrori della

Siberia, I figli dell’aria, L’uomo di fuoco,

Le due tigri, Capitan Tempesta, Cartagine

in fiamme, e altri. L'editore Donath fu coluni che diede

forma al libro salgariano che tutti oggi conosciamo con le

copertine sgargianti realizzate da importanti illustratori

come Alberto Della Valle, Gennaro Amato e

altri. Questo tipo di impostazione grafica, caratterizzerò

il libro d’avventura italiano fino agli anni Settanta del

Novecento.

Dopo i due anni

di Genova Salgari si trasferisce a

Torino allo scoccare del nuovo secolo. Nel capoluogo

piemontese lavorerà per l'editore Speirani, casa

editrice per ragazzi. Sono anni in cui, nonostante la grande

mole di lavoro e di pubblicazioni, le condizioni della

famiglia, per mantenere un rispettabile decoro borghese, si fanno

via via sempre più precarie; rompe il

contratto con Donath e passa a Bemporad (per cui, dal 1907

al 1911 scrive 19 romanzi). Il successo, specialmente tra i

ragazzi, continua, diversi titoli raggiungono le 100.000

copie, ma la critica ignorerà sempre la sua produzione. Il collasso nervoso e il ricovero della moglie

sono il colpo di grazia per un uomo stremato. Scrive tre

lettere, ai figli, agli editori, ai direttori dei giornali

torinesi e si toglie la vita il 25 aprile 1911.

La

fantasia si scontra con la dura realtà

Emilio

Salgari, è stato per lungo tempo uno tra gli autori più letti

nel mondo; la sua opera ha un valore di indubbio documento nella

storia della cultura italiana; i suoi personaggi, continuano

ancora adesso a entusiasmare giovani e meno giovani lettori

di varie generazioni: se li hai letti da ragazzo (o da adulto)

non li dimenticherai mai... Sandokan, il Corsaro

Nero, il Leone di Damasco. Emilio Salgari fu, malgrado

i suoi limiti, uno scrittore assai più ricco in scrittura di

quanto non ammettesse l'opinione comune di allora. Può darsi,

è vero, che i suoi racconti siano come un bazar dove si affastellano

confusamente troppe suggestioni della letteratura e della moda;

certo riecheggiano, con uno straordinario eclettismo ed una

sensibilità approssimativa ma autentica, quasi tutti i temi

della cultura europea nella seconda metà dell'Ottocento, ma

che passione leggerli! In questi romanzi per ragazzi si trova

un po' di tutto, anche motivi meno adatti all'adolescenza: l'esasperazione

del tardo romanticismo e le fantasticherie della scapigliatura,

i furori del "romanzo nero" ed il titanismo alla

Nietzsche,

le suggestioni del melodramma (magari adattate al teatro dei

pupi) e, naturalmente, la voga dell'esotismo... Emilio

Salgari, è stato per lungo tempo uno tra gli autori più letti

nel mondo; la sua opera ha un valore di indubbio documento nella

storia della cultura italiana; i suoi personaggi, continuano

ancora adesso a entusiasmare giovani e meno giovani lettori

di varie generazioni: se li hai letti da ragazzo (o da adulto)

non li dimenticherai mai... Sandokan, il Corsaro

Nero, il Leone di Damasco. Emilio Salgari fu, malgrado

i suoi limiti, uno scrittore assai più ricco in scrittura di

quanto non ammettesse l'opinione comune di allora. Può darsi,

è vero, che i suoi racconti siano come un bazar dove si affastellano

confusamente troppe suggestioni della letteratura e della moda;

certo riecheggiano, con uno straordinario eclettismo ed una

sensibilità approssimativa ma autentica, quasi tutti i temi

della cultura europea nella seconda metà dell'Ottocento, ma

che passione leggerli! In questi romanzi per ragazzi si trova

un po' di tutto, anche motivi meno adatti all'adolescenza: l'esasperazione

del tardo romanticismo e le fantasticherie della scapigliatura,

i furori del "romanzo nero" ed il titanismo alla

Nietzsche,

le suggestioni del melodramma (magari adattate al teatro dei

pupi) e, naturalmente, la voga dell'esotismo...

Il

periodo in cui scrisse fu molto importante: i suoi cento racconti

uscirono tra il 1880 ed il 1910; fu contemporaneo, e si sente,

di scrittori come Kipling e Conrad, di Cecil

Rhodes e di Pierre Loti, delle glorie imperiali vittoriane

e del Liberty, o

Art Nouveau

che dir si voglia, della guerra boera e della marcia europea

sulla Pechino in mano ai boxers. E fu, per quanto sembri paradossale,

un dannunziano: povero d'arte, modesto, "borghese", ma genuino

tanto nelle fantasticherie che negli errori di gusto. Il

periodo in cui scrisse fu molto importante: i suoi cento racconti

uscirono tra il 1880 ed il 1910; fu contemporaneo, e si sente,

di scrittori come Kipling e Conrad, di Cecil

Rhodes e di Pierre Loti, delle glorie imperiali vittoriane

e del Liberty, o

Art Nouveau

che dir si voglia, della guerra boera e della marcia europea

sulla Pechino in mano ai boxers. E fu, per quanto sembri paradossale,

un dannunziano: povero d'arte, modesto, "borghese", ma genuino

tanto nelle fantasticherie che negli errori di gusto.

Sarebbe

un errore spiegare i candidissimi amori degli eroi salgariani

con le esigenze dei libri per ragazzi; una schietta ingenuità

romantica, che si ritrova anche nella sua esistenza, induce

lo scrittore a far piangere e delirare Sandokan, Tremai Naik,

il Leone di Damasco per amori frenetici ma innocenti: tutti

i suoi superuomini rifiuterebbero la felicità fuori del matrimonio.

L'esotismo sembra la passione dominante in Emilio Salgari; che

è figlio anche in questo del suo tempo, ma con una carica più

forte di fuga dalla realtà, con un disperato bisogno di rivalsa. Sarebbe

un errore spiegare i candidissimi amori degli eroi salgariani

con le esigenze dei libri per ragazzi; una schietta ingenuità

romantica, che si ritrova anche nella sua esistenza, induce

lo scrittore a far piangere e delirare Sandokan, Tremai Naik,

il Leone di Damasco per amori frenetici ma innocenti: tutti

i suoi superuomini rifiuterebbero la felicità fuori del matrimonio.

L'esotismo sembra la passione dominante in Emilio Salgari; che

è figlio anche in questo del suo tempo, ma con una carica più

forte di fuga dalla realtà, con un disperato bisogno di rivalsa.

Sognava di vivere

tra viaggi mirabili, avventure favolose, splendori da Mille

e una notte; ma forse per mare non andò oltre

Brindisi.

Condusse una grigia esistenza da piccolo borghese sedentario,

fu sempre costretto a lottare contro le difficoltà

economiche, data anche dal fatto che non si sapeva

amministrare a dovere. Scrivere era

la sua evasione: perciò nessuna terra poteva appagarlo meglio

dell'Oriente. Non a caso i suoi romanzi migliori furono ambientati

fra India e Malesia, o in una Cina di maniera rutilante di gemme,

oppure ancora tra isole dei Caraibi che assumono colori orientali,

o nel Levante. Salgari si documentava, frequentava le

biblioteche, era curioso, onnivoro. Quando scriveva un

libro, prima preparava informazioni su ambiente, flora,

fauna, e poi disegna una carta geografica con il percorso

dei personaggi (esistono ancora alcuni suoi schizzi).

Ma

per un aspetto, importante, almeno Salgari si distacca dalla

cultura prevalente nel suo tempo: scriveva nell'età del trionfante

imperialismo europeo, delle grandi spedizioni africane, della

battaglia di Adua, ma era anticolonialista. Contemporaneo di

Kipling, non credeva nel "fardello dell'uomo bianco",

anzi denunciò la politica imposta dai bianchi ai popoli di colore;

inventò romanzi per guadagnare, ed ebbe il coraggio di muoversi

contro corrente. "Parteggiava" per gli indiani e per

i malesi contro i britannici; si sentiva solidale con gli indigeni

anche mentre infuriava la sanguinosa rivolta del Mahdi in Sudan;

si avverte che giudicava severamente l'oppressivo colonialismo

spagnolo. Ma

per un aspetto, importante, almeno Salgari si distacca dalla

cultura prevalente nel suo tempo: scriveva nell'età del trionfante

imperialismo europeo, delle grandi spedizioni africane, della

battaglia di Adua, ma era anticolonialista. Contemporaneo di

Kipling, non credeva nel "fardello dell'uomo bianco",

anzi denunciò la politica imposta dai bianchi ai popoli di colore;

inventò romanzi per guadagnare, ed ebbe il coraggio di muoversi

contro corrente. "Parteggiava" per gli indiani e per

i malesi contro i britannici; si sentiva solidale con gli indigeni

anche mentre infuriava la sanguinosa rivolta del Mahdi in Sudan;

si avverte che giudicava severamente l'oppressivo colonialismo

spagnolo.

Qualche critico

superficiale e di poche letture ha voluto fare di Salgari, per

il suo gusto dell'avventura, un ispiratore dell'interventismo

italiano nel 1915 nella Prima Guerra Mondiale, un precursore

del fascismo: nulla di più lontano dalla verità. Lo scrittore

torinese di adozione, rifiuta il nazionalismo, le guerre di

conquista, l'oppressione, ed ignora i temi della retorica patriottarda

fino a sostenere i cartaginesi contro i romani.

I suoi eroi sono

vendicatori di ingiustizie o ribelli contro la tirannide; talvolta

smaniosi e feroci, eppure con un senso profondo dell'equità.

Emilio Salgari era della stessa pasta. Anglofobo perché, secondo

la lezione storica del suo tempo, identificava Inghilterra ed

imperialismo; ma, diversamente da certi anticolonialisti contemporanei,

non rovescia sull'Europa tutti i delitti e tutte le colpe. Sandokan

e Tremai Naik, muovendosi alla caccia di Suyodhana nell'India

straziata dalla rivolta dei cipays del 1857, riconoscono che

in tutti e due i campi si commettono atrocità: come essere meno

faziosi?

Da

poco, nella splendida cornice di

Lucca,

in occasione di Lucca Comics and Games, una delle principali

manifestazioni del fumetto e del libro di avventura in Italia,

è stato ancora una volta ricordato Salgari (leggete se ne avete

la possibilità l'ottimo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri). A

distanza di più di un secolo dalla sua morte, viene ancora letto

da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, che poi

si portano dietro i ricordi, magari frastagliati, che vengono

fuori in molti momenti successivi della vita, di terre esotiche,

fantastiche, ma possibili (la possibilità è tutto), simbolo

della speranza di ogni uomo di sognare di vivere, almeno per

un po', nell'avventura per dare un senso alla vita. Da

poco, nella splendida cornice di

Lucca,

in occasione di Lucca Comics and Games, una delle principali

manifestazioni del fumetto e del libro di avventura in Italia,

è stato ancora una volta ricordato Salgari (leggete se ne avete

la possibilità l'ottimo Sweet Salgari di Paolo Bacilieri). A

distanza di più di un secolo dalla sua morte, viene ancora letto

da centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo, che poi

si portano dietro i ricordi, magari frastagliati, che vengono

fuori in molti momenti successivi della vita, di terre esotiche,

fantastiche, ma possibili (la possibilità è tutto), simbolo

della speranza di ogni uomo di sognare di vivere, almeno per

un po', nell'avventura per dare un senso alla vita.

Ogni "salgariano",

è naturale, ha i suoi eroi. Ci sono molti rami secchi, nell'opera

sterminata ed eclettica di Salgari. In pochi ricordano i racconti

polari o i romanzi di fantascienza, come Le meraviglie del

Duemila. Emilio Salgari era un cattivo imitatore di Jules

Verne; non "sentiva sue" le macchine, gli piacevano soltanto

i personaggi che si battono uomo contro uomo, all'arma bianca,

come i cavalieri antichi. Ma c'è chi su ogni altro "ciclo",

predilige quello del West, con re della prateria e La scotennatrice;

chi gusta i romanzi africani e ripensa volentieri alla Favorita

del Mahdi; chi dà la palma alle storie dei filibustieri,

e chi vorrebbe tornare ragazzo per rileggere con il gusto d'allora

la serie più vasta e fortunata: quella "della giungla". La maggioranza

dei lettori, vedono il miglior Salgari nelle avventure del Corsaro

Nero e nei racconti ambientati in un favoloso Oriente. Qui,

infatti, appare l'ispirazione vera dello scrittore: la fuga

dalla realtà verso un mondo cavalleresco ed esotico. Emilio

Salgari non scriveva soltanto per guadagnare; scriveva per vivere,

attraverso i suoi personaggi, le avventure mancate nella sua

grigia esistenza di piccolo borghese.

La fuga nella fantasia

non era un vezzo, la realtà di Salgari per tanti anni è stata

durissima da sopportare: il padre di Emilio, Luigi Salgari,

credendosi malato di una malattia incurabile si suicida nel

1889, due anni dopo la morte della madre Luigia Gradara;

le cure per la moglie Ida Peruzzi, che a partire dal

1903 inizia a dare segni di squilibrio mentale, fanno moltiplicare

i debiti che lo scrittore è costretto a contrarre; nella primavera

del 1911, quando Emilio si toglierà la vita sulle colline che

sovrastano Torino, la famiglia Salgari era in ulteriori difficoltà

economiche per le spese necessarie a curare la figlia Fatima

malata di tisi.

Nei suoi 27 anni

di frenetica attività Salgari si legò con contratti capestro

a una miriade di editori (Donath, Vogher,

Paravia, Speirani, Bietti, Bemporad),

che lo che lo pressarono con richieste continue di romanzi,

sino a tre all'anno, a gruppi di trenta cartelle per volta.

Per mantenere questi ritmi lo scrittore era costretto a scrivere

in media tre pagine al giorno, sabato e domenica comprese. Se

una domenica voleva riposare, o se un giorno era preso dalla

febbre, all'indomani le pagine da scrivere dovevano essere sei.

Un ritmo difficile da sostenere, condito dal fumo di 100 sigarette

al giorno sorseggiando del marsala.

Sullo scrittoio

dove distrusse la sua schiena e le sue forze, teneva —

accanto alla penna da pochi soldi, rotta e legata con uno

spago perché doveva lesinare il centesimo — un pugnale

arabo. Ma per le sue avventure nella giungla, si

accontentava di fantasticarle fra i domestici boschetti ed i

cespugli della collina torinese, dove portava a spasso

i figli, e dove, tragicamente si recò a morire. E dopo

essersi certamente identificato, in quelle fantasticherie,

con i suoi cento eroi vittoriosi, dovette confessarsi

battuto dalla squallida miseria. A Torino in quei giorni

andava in scena l'Esposizione Universale.

Il 13 aprile del

1911 un grande amico di Salgari, Augusto Franzoj, si

era tolto la vita nella vicina San Mauro Torinese. I due si

erano conosciuti nel febbraio del 1885, quando Salgari era

un giovane redattore del quotidiano La Nuova Arena.

Franzoj, mazziniano e patriota italiano, aveva partecipato

come volontario alla Terza Guerra di Indipendenza, ed era un

vero esploratore, specie nel Ghera e nel Sidama, vivendo

avventure come Salgari aveva solo immaginato, ed era per lui

probabilmente un modello. Forse fu proprio a quel punto, che

lo scrittore pensò di porre fine alla sua vita, cosa che

accadde 12 giorni dopo.

Ai suoi figli

lasciò scritto, secondo il quotidiano la Stampa in quei

giorni del 1911: "Miei cari figli, sono ormai un vinto. La

pazzia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le

energie. Io spero che i milioni di miei ammiratori, che per

tanti anni ho divertito cd istruito, provvederanno a voi.

Non vi lascio che 150 lire, più un credito di seicento lire

che incasserete dalla signora Nusshaumer. Vi accludo qui il

suo indirizzo. Fatemi seppellire per carità essendo

completamente rovinato. Mantenetevi buoni ed onesti c

pensate. appena potrete. ad aiutare vostra madre. Vi bacia

tutti col cuore sanguinante il vostro disgraziato padre.

P.S. Vado a morire nella valle di San Martino, presso il

luogo ove, quando abitavamo in via Guastalla andavamo a fare

colazione. Si troverà il mio cadavere in uno di quei

burroncelli che voi conoscete perché lì andavate a

raccogliere fiori..

In un'altra

missiva scriverà: "Prego di non incolpare nessuno della

mia morte. Mi uccido spontaneamente perchè nella più

squallida miseria. Ho scritto ottanta volumi che hanno

arricchito i miei editori!... La povera mia moglie si trova

al manicomio, non so se furiosa o mentecatta..."

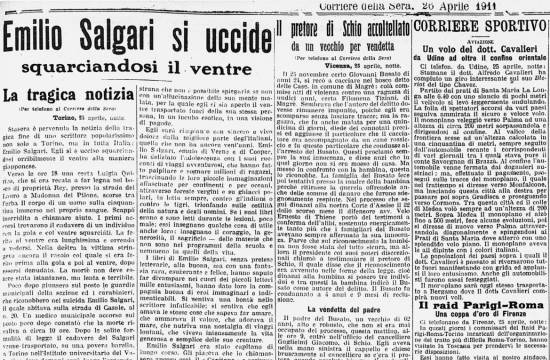

Emilio

Salgari si toglie la vita il 25 aprile 1911. Verso le ore 18

una certa Luigia Quirico, che si era recata a far legna nel

bosco proprietà Rey presso la strada del Lauro a Madonna del

Pilone, scorse tra l'erba il corpo dello scrittore. Prima di eseguire

un "hara-kiri", alla maniera giapponese, come

scrissero i giornali, accoltellandosi al ventre, Salgari

scrisse una lettera

ai figli ed una sarcastica missiva agli editori.

"A voi che vi siete

arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia

in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che

per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali.

Vi saluto spezzando la penna."

Ai funerali nessuna autorità, né personaggi illustri, ma

una folla di giovani, studenti, operai. artigiani.

Nel febbraio dell'anno dopo la salma dello scrittore venne

trasferita nella tomba di famiglia a Verona. Una violenta

pioggia non impedì al cimitero il discorso dell'allora

sindaco di Verona Gallizioli, dopo che il feretro era

passato, come raccontò un cronista, "tra imponenti siepi

umane". Emilio

Salgari si toglie la vita il 25 aprile 1911. Verso le ore 18

una certa Luigia Quirico, che si era recata a far legna nel

bosco proprietà Rey presso la strada del Lauro a Madonna del

Pilone, scorse tra l'erba il corpo dello scrittore. Prima di eseguire

un "hara-kiri", alla maniera giapponese, come

scrissero i giornali, accoltellandosi al ventre, Salgari

scrisse una lettera

ai figli ed una sarcastica missiva agli editori.

"A voi che vi siete

arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia

in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che

per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali.

Vi saluto spezzando la penna."

Ai funerali nessuna autorità, né personaggi illustri, ma

una folla di giovani, studenti, operai. artigiani.

Nel febbraio dell'anno dopo la salma dello scrittore venne

trasferita nella tomba di famiglia a Verona. Una violenta

pioggia non impedì al cimitero il discorso dell'allora

sindaco di Verona Gallizioli, dopo che il feretro era

passato, come raccontò un cronista, "tra imponenti siepi

umane".

Salgari aveva

già tentato il suicidio un anno prima della sua morte, ma in quell'occasione

era stato fermato per tempo. Il 30 settembre 1922, Ida Peruzzi

esce dal manicomio di Collegno, con la sua cartella clinica

che indica semplicemente la dicitura ''migliorata''. Il giorno

dopo muore. Tragiche fini perseguiteranno anche negli anni a

venire la famiglia Salgari: nel 1931 si suicida il figlio Romero;

nel 1963 si suicida Omar, il figlio più piccolo di Salgari,

buttandosi dal secondo piano del suo alloggio.

Anni dopo la

morte di Salgari si formarono delle associazioni che

spingevano per compensare i figli dello scrittore dai "torti

economici fatti al padre dagli editori". Vennero anche

fatte delle interrogazioni parlamentari in merito al

ministro della pubblica istruzione di allora Fedele. Venne

creato un fondo di ripartizione dei diritti di autore e una

delle associazioni pro Salgari, chiamata "Raduno", indirizzò

una lettera al ministero: Anni dopo la

morte di Salgari si formarono delle associazioni che

spingevano per compensare i figli dello scrittore dai "torti

economici fatti al padre dagli editori". Vennero anche

fatte delle interrogazioni parlamentari in merito al

ministro della pubblica istruzione di allora Fedele. Venne

creato un fondo di ripartizione dei diritti di autore e una

delle associazioni pro Salgari, chiamata "Raduno", indirizzò

una lettera al ministero:

"Alla Commissione la quale dovrà provvedere a ripartire il

fondo di un milione proveniente dai diritti di autore, - e

desidero sia senza indugio nominata, - propongo che ai figli

di Emilio Salgari, defraudato dei diritto d'autore, sia

concesso un efficace sussidio. Non bisogna dimenticare che

Emilio Salgari, il quale arrochì con suoi libri gli editori

e fu dalla miseria spinto al suicidio, ebbe la grande

benemerenza di avere educato la giovane generazione che

dette il sangue per la Patria."

Era il 1928. Alla lettera rispose l'allora giovane e

eterodosso sottosegretario fascista Giuseppe Bottai

"Carissimi amici: Voi avete intrapreso nel nome di Emilio

Salgari una battaglia che deve essere condotta sino alla

vittoria. Si tratta di rimettere ordine e chiarezza in un

mondo di rapporti economici che è non meno, se non di più

importante di quello in cui ormai il nuovo diritto è entrato

in pieno. L'impresa non è facile: auguriamoci che la

risoluzione del "caso Salgari" le dia il buon avvio. Vi

saluto affettuosamente."

Il 20 gennaio del 1928 l'editore Enrico Bemporand

con il quale Salgari pubblicò la maggior parte delle sue

opere fece pervenire una lettera al Corriere della Sera,

dove negava che lo scrittore non fosse stato pagato

adeguatamente, producendo una lettera inedita indirizzata

alla moglie di Salgari e negava anche la diceria che lo

scrittore veronese fosse pressato per la consegna dei suoi

manoscritti.

"Riceviamo dall'editore Enrico Bemporad di Firenze la copia

di una lettera che il Bemporad aveva, indirizzato alla

signora Salgari quando lo scrittore era ancora in vita. La

lettera diceva:

"Si

tranquillizzi dunque, io ho dovere e il desiderio di usare

sempre a suo marito la massima deferenza: e voglio che stia

bene in salute si riposi quando se ne sente il bisogno. Con

la suddetta frase ho voluto significare questo: Se anche

qualche mese non manderà il manoscritto, io gli manderò

egualmente il denaro"

Il comm. Bemporad rileva che tali parole "oneste e buone",

scritte da persona a persona e non destinate alla pubblicità

dimostrano la correttezza e la premura dell'editore verso

l'autore: ed osserva che il Salgari riceveva dalla sua

ditta, a norma di contratto, diecimila lire annue. Che per

quei tempi rappresentavo una notevole entrata: quindi è

assurdo attribuire a difficoltà economiche, derivanti dai

rapporti con la sua ditta, la sua volontaria tragica

fine.

Quello

che è certo è che se tra le qualità umane del poeta resta

quella di saper dimenticare la meschina realtà nelle proprie

visioni interiori, così fu anche per Salgari, che nei suoi

romanzi non lasciò filtrare un solo particolare

dell'angusto, disperato, doloroso mondo in cui viveva;

trecentocinquanta lire, per esempio per tutti i diritti

presenti e futuri su

Un dramma nell'Oceano Pacifico. Fu uno dei suoi

primi contratti. Ma prese anche meno coi romanzi successivi,

che dovevano andare in giro per il mondo in milioni di copie

e tradotti in decine di lingue. Nonostante tutte le sue

peripezie interiori e la miseria, Salgari riuscì in ogni

caso a fare sognare una moltitudine di persone dalla sua

stanzetta, chino sulle pagine che andava componendo riga

dopo riga e, immagino, alzando ogni tanto lo sguardo a

qualcosa che vedeva solo lui, Mompracem, la jungla, il

deserto, il selvaggio West o la misteriosa Australia. Quello

che è certo è che se tra le qualità umane del poeta resta

quella di saper dimenticare la meschina realtà nelle proprie

visioni interiori, così fu anche per Salgari, che nei suoi

romanzi non lasciò filtrare un solo particolare

dell'angusto, disperato, doloroso mondo in cui viveva;

trecentocinquanta lire, per esempio per tutti i diritti

presenti e futuri su

Un dramma nell'Oceano Pacifico. Fu uno dei suoi

primi contratti. Ma prese anche meno coi romanzi successivi,

che dovevano andare in giro per il mondo in milioni di copie

e tradotti in decine di lingue. Nonostante tutte le sue

peripezie interiori e la miseria, Salgari riuscì in ogni

caso a fare sognare una moltitudine di persone dalla sua

stanzetta, chino sulle pagine che andava componendo riga

dopo riga e, immagino, alzando ogni tanto lo sguardo a

qualcosa che vedeva solo lui, Mompracem, la jungla, il

deserto, il selvaggio West o la misteriosa Australia.

A parziale

consolazione di tutti si può concludere che qualche

giustizia fu fatta dopo la sua morte, quando gli editori,

nel 1928, timorosi di vedersi espropriati, come toccò a

coloro che avevano sfruttato

Flaubert, rivendettero, sia

pure a un prezzo dieci volte superiore, agli eredi i diritti

sulle opere salgariane.

Ma era vero che

Salgari era sfruttato dagli editori?

Nel 2011, in occasione del centenario della morte dello

scrittore veronese è uscito un interessante libro dal titolo

Emilio Salgari. La macchina dei sogni di Claudio

Gallo e Giuseppe Bonomi. Gallo, è un veronese, che al suo

concittadino ha dedicato tanti anni di ricerca. È molto

interessante il fatto che secondo lui Salgari era il

contrario di quello oggi spesso si legge. Non era uno

sprovveduto che lavorava su un tavolino traballante col

pennino spuntato. Vendeva molto, era stimato dai lettori,

era consapevole del suo progetto: scrivere in Italia libri

di genere appassionanti come quelli di Jules Verne e Dumas

in Francia. Anche per questo Salgari figlio della

Scapigliatura, il gruppo artistico e letterario sviluppatosi

nell'Italia settentrionale a partire dagli anni sessanta

dell'Ottocento che erano animati da uno spirito di

ribellione nei confronti della cultura tradizionale e il

buonsenso borghese. Gli scapigliati, sempre secondo Gallo,

non erano solo quelli che avevano i capelli lunghi e

bevevano troppo, ma furano coloro che avevano introdotto in

Italia

Edgar Allan Poe, l'inventore dei generi

moderni. E hanno reso una libertà di scrittura extra

tradizione. Salgari ha scritto anche un romanzo scapigliato,

La Bohème italiana.

Figlio del suo tempo, Salgari era anche un positivista, che

aveva fiducia nel progresso e nella ragione. Come mostra ne

I Robinson italiani, dove basta la conoscenza per

sopravvivere in un ambiente ostile e ricreare il mondo

civile. Gallo afferma che in realtà Salgari non era di

famiglia povera, e gli editori se lo contendevano. Aveva

anche un agente per il mercato estero. I suoi compensi erano

doppi rispetto a scrittori famosi come

Luigi Capuana. L'unico problema? Non era un bravo

amministratore. Salgari guadagnava dai suoi romanzi (anche

usando gli pseudonimo di Altieri o Bertolucci) circa 1000

lire al mese, una cifra ragguardevole per allora. Per fare

un esempio uno scrittore come Giosuè Carducci,

cedette le sue poesie a Zanichelli per cinquemila lire. Ma

questi conti da ragioniere non entravano e non potevano

entrare nella mentalità di un uomo che si identificava con

uno dei suoi più cari personaggi, Yanez: il portoghese dalle

mille astuzie e dall'"ennesima sigaretta", il fratellino

bianco di Sandokan, era lui, Salgari. Una notte in cui era

in preda alla febbre, la moglie lo udì mormorare: "Yanez

sta male! Yanez sta male!"

Indizi sull'influenza

di Salgari

Salgari e la difesa delle cause dei

popoli oppressi

Emilio Salgari, padre di "Eroi e Avventure esotiche", è soprattutto

lo scrittore delle lotte dei popoli oppressi contro la violenza

del colonialismo, contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo

e contro le vessazioni dei popoli più avanzati contro popolazioni

considerate sottosviluppate. Salgari va letto soprattutto

per il suo amore per la libertà e la sua appassionata critica

anticolonialista e antimperialista.

Nei romanzi salgariani troviamo eroi indigeni che combattono

per la libertà del loro popolo, pirati e corsari di nobili origini,

che diventano carnefici, dopo aver perso le loro famiglie sotto

i colpi spietati dei pugnali al soldo delle potenze imperiali

(Inghilterra nel caso del pirata malese Sandokan, Spagna nel

caso del corsaro italiano Emilio di Ventimiglia), persone che

hanno combattuto per la loro indipendenza, avventurieri pronti

a sacrificare la loro vita per rimanere fedeli a un ideale di

vita eroica.

La difesa appassionata dei popoli che hanno combattuto contro

l'oppressione coloniale si trova in particolare in Le Stragi

delle Filippine, La Costa d'Avorio, La Capitana

del Yucatan, Gli Orrori della Siberia, Le Aquile

della Steppa, La Scotennatrice e Le selve ardenti.

In Salgari non c'è una rappresentazione edificante del

mondo coloniale così come si trova in tante pagine di Rudyard

Kipling (che fu lo scrittore che celebrò i fasti dell'impero

coloniale britannico).

Dai romanzi di Salgari

si impara ad amare la libertà, a difendere le cause dei popoli

oppressi, a guadagnare la fiducia nella forza dell'uomo e nella

tenacia dei ribelli che combattono contro gli abusi dell'oppressione

imperialista e la violenza dei tiranni. Ecco perché la narrazione

di Emilio Salgari è così importante e perché la sua opera non

può essere ridotta alla letteratura giovanile.

Salgari nel contesto

letterario, culturale e artistico italiano

Salgari è da cent'anni una parte importante dell'immaginario

italiano. Fino agli anni Settanta tutti i bambini giocavano

a Sandokan e ai pirati malesi, leggevano le avventure di Yanez

e Kammamuri, sognavano la "Perla di Labuan". Vera e propria

figura centrale nel panorama letterario, culturale e artistico

del nostro paese, Emilio Salgari è entrato nell'immaginario

collettivo dei lettori non solo per le sue opere rivolte a un

vasto pubblico, ma soprattutto per la sua passione per l'avventura.

Non furono un caso le numerosissime trasposizioni su altri media:

opere teatrali, film e fumetti.

Nelle trame salgariane il lettore si identifica facilmente con

gli eroi, attraverso una sorta di immedesimazione con la figura

del protagonista, arrivando a vivere le avventure che la vita

quotidiana gli impedisce di vivere. Federico Fellini

fu uno dei tanti artisti che amavano i libri di Salgari. Il

compositore Pietro Mascagni aveva nella sua biblioteca

oltre 50 titoli di Salgari.

Umberto Eco "divorò" le opere di Salgari da bambino.

Salgari è stato l'autore più letto nei Paesi del Nord e del

Sud America che hanno accolto gli emigranti italiani.

Salgari e il Sud America

Argentina

Anche i bambini del Sud America sono cresciuti con i suoi libri.

Tutte le biografie di Che Guevara ricordano che tra i

suoi autori preferiti c'era Salgari, di cui lesse sessantadue

romanzi. Ernesto "Che" Guevara, uno dei rivoluzionari più famosi

della storia fin da bambino era un lettore vorace. Il fratello

Roberto lo ricordava chiuso nel bagno perché nessuno lo interrompesse

mentre si dedicava al suo passatempo preferito, la lettura.

Come per molti bambini dell'epoca, i libri preferiti dal

Che erano le avventure di Emilio Salgari e di

Jules Verne.

A dieci anni scriveva a sua zia Beatriz Guevara: "Quando

passi per via Santa Fe, scopri se hanno I misteri dell'India

di Emilio Salgari".

Cile

Luis Sepulveda ha raccontato che suo nonno, un anarchico

spagnolo emigrato in Cile, aveva organizzato il primo circolo

di lettura delle opere di Salgari nella sua nuova patria. Nella

casa di Allende, la scrittrice Isabel Allende, raccontò

come i libri di Salgari erano stati tramandati come reliquie

da padre in figlio, compreso Salvador Allende, il presidente

del Cile dal 1970 al 1973, deposto e, probabilmente, ucciso

in seguito al Colpo di Stato del generale Pinochet.

Anche Manuel Rojas (Premio Nazionale per la Letteratura

Cilena 1957) era un appassionato lettore di Salgari. Il primo

libro che gli sfece scoccare la scintilla per lo scrittore veronese

fu "scoperto" nella vetrina di una libreria mentre andava a

scuola. Si chiamava "Devastazioni dei Pirati", ma non

sapeva chi fosse l'autore. Costava venti centesimi e dovette

raccogliere due centesimi al giorno per porterlo acquistare.

Quando l'aprì in strada si rese conto che era la seconda parte

di un romanzo intitolato Los náufragos del Liguria di

Emilio Salgari (I Robinson italiani, 1896): "Ho letto

il libro e ho cominciato a raccogliere soldi per comprare il

primo volume. E con questo sono andato sull'albero, dove continuo."

Fu una mera coincidenza che Rojas fosse stato attirato da una

copertina con l'immagine di un selvaggio mezzo nudo catturato

da uomini bianchi? Non credo. Fino a quel momento, la vita non

era stata facile per lui, anzi piuttosto avventurosa, salgariana;

una esistenza fatta di povertà, straccioni, uomini solitari

e persino pazzi, operai che dal mattino presto alla sera faticavano

per mettere in bocca un pasto. L'avventura, lo sradicamento,

lo hanno accompagnato fino alla fine della sua vita, quando

si è innamorato di un donna quarant'anni più giovane di lui,

ha perso molti amici e ha dovuto iniziare una nuova vita all'età

di settant'anni.

Manuel Rojas, ha scritto: "Ogni appassionato di letteratura

forma negli anni una vera e propria mitologia degli autori che,

in un modo o nell'altro, incorpora nella propria formazione".

Rojas elencò i suoi autori: "Tutto è iniziato con Salgari,

seguito da Victor Hugo. Mi sono piaciuti Vargas Vila e Zamacóis.

Più tardi gli scrittori che mi hanno colpito di più non sono

cambiati. Dostoevskij, Tolstoj, Cechov, Faulkner, Melville,

Lawrence, Hudson..."

Argentina

La nazione latinoamericana dove Emilio Salgari conobbe la sua

maggiore popolarità (pari e forse superiore a quella che lo

accompagnava in Italia) e dove lasciò una profonda impronta

è l'Argentina. Questo è forse comprensibile visto che ancora

oggi, il 70% degli argentini sono di origine italiana, ma fu

più di questo. Nel paese sudamericano "Salgari" era anche un

settimanale a fumetti (settimanale della casa editrice Abril)

con immagini disegnate in Italia da importanti disegnatori quali

Albertarelli, Molino, Papparella, Ferrari

e altri. L'obiettivo della rivista era quello di tradurre in

immagini i romanzi salgariani (una vera e propria funzione di

mediazione tra letteratura e fumetto).

Una moltitudine di bambini argentini lesse avidamente quelle

pagine che oggi sono prezioso materiale da collezione, ed è

molto probabile che tra loro ci fossero futuri grandi nomi del

fumetto argentino, come Héctor Germán Oesterheld, creatore

di El Eternauta, Mort Cinder, Ticonderoga,

Sherlock Time, nei cui brillanti copioni ci sono evidenti

tracce di Salgari.

Lo scrittore argentino

Rolo Diez dice di aver trovato nella saga salgariana

dei corsari una lezione di ribellione contro la dittatura. Salgari

ha ispirato anche altri scrittori latinoamericani, da Jorge

Luis Borges a Carlos Fuentes. Quest'ultimo dice che

non ci sarebbe letteratura latinoamericana senza Salgari.

Pablo Neruda, poeta, ma anche importante voce politica,

era un altro appassionato salgariano. Tony Guiteras,

uno dei leader della prima rivoluzione cubana, fu ispirato dalle

avventure di Salgari e partecipò poi alle proteste studentesche

degli anni Trenta.

In realtà tutti

gli scrittori rivoluzionari sudamericani sono convinti salgariani.

García Márquez è uno, poi Osvaldo Soriano,

Francisco Coloane e Daniel Chavarría... cosa faceva

Sandokan, in fondo, se non lottare per la libertà, per la giustizia,

per i deboli contro i forti?

Immagine e parola

Nei romanzi di Emilio Salgari, l'immagine gioca un ruolo decisivo.

Il primo illustratore di Salgari fu lo stesso Salgari, che realizzò

alcuni schizzi dei momenti salienti delle sue trame. I primi

romanzi dell'autore ad essere illustrati sono stati La scimitarra

di Budda e La favorita del Mahdi, nello stile tipico

dell'epoca, l'Art

Nouveau. A livello di immagini l'autore può essere considerato

un vero anticipatore. Nei suoi testi il visivo è fortemente

presente, quasi in modo cinematografico, lasciando spazio

alla potenza della riproducibilità dell'immagine, che permette

di creare le premesse per un diverso rapporto con i lettori.

Il suo tipo di scrittura, molto moderno per l'epoca in cui è

inserito, evoca sempre il visivo. Con Salgari, infatti, nasce

un modello di romanzo che ha come elemento principale l'illustrazione:

l'immagine comincia ad essere considerata come un contributo

fondamentale al testo. Si potrebbe dire che il romanzo di Salgari

rappresenta un terreno fertile che permette il rapido passaggio

ad altre forme espressive, come la graphic novel moderna.

Adattamento a fumetti

per il "Corriere dei piccoli" delle Tigri di Mompracem

Il romanzo salgariano rappresenta si può dire, una forma primitiva

di graphic novel. Non a caso Hugo Pratt, che conosceva

bene il lavoro dello scrittore, dal 1969 con Mino Milani

iniziò a realizzare un adattamento a fumetti per il "Corriere

dei piccoli" de Le tigri di Mompracem, e pubblicò i suoi

primi fumetti argentini sulla rivista "Salgari".

Le radici letterarie

dei fumetti di Pratt, la sua grande passione per la letteratura,

il periodo in cui lavorò in Argentina e gli adattamenti di opere

note, ad esempio nel romanzo Le meraviglie del 2000,

sono chiari esempi del legame indissolubile tra romanzi e fumetti;

un ponte letterario, artistico, sociale e culturale, costruito

con Emilio Salgari, tra Italia e Argentina, che resiste ancora

oggi.

Cronologia

delle opere e dei vari cicli dei romanzi

Ciclo dei pirati della Malesia

Ciclo dei Corsari delle Antille

Ciclo dei corsari delle Bermude

Ciclo Far West

Ciclo dei due marinai

Ciclo del fiore

delle Perle /Ciclo del mar giallo

Ciclo "I Figli

dell’aria"

Ciclo Capitan

Tempesta

Avventure in India

Avventure africane

Avventure in Russia

Fantascienza

Romanzi storici

Avventure in Persia

Romanzi d'Oriente

Romanzi in Oceania

Romanzi di mare

Romanzi del Far

West

Romanzi tra i

ghiacci

Nel paese dei ghiacci

Romanzi nelle Americhe

Romanzi in Italia

Racconti

I racconti della “Bibliotechina Aurea Illustrata?

Autobiografico

Di seguito alcuni

dei titoli più noti della sterminata produzione salgariana:

Copyright © Informagiovani-italia.com. La

riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi

supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione

scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal☕

Torna su

|