Circa un

millennio fa, la zona in cui si trova oggi

Viareggio, era completamente sommersa dal mare.

L'area interna, piena di acqua stagnante e

puzzolente, costituiva una vasta palude infestata da

zanzare e malaria. Questo territorio era l'accesso

al mare della Repubblica di Lucca, che decise nel

1171, in accordo con i genovesi, alleati contro

Pisa, di costruire un castello cilindrico alto circa

40 metri per difendere la zona. La strada per

accedere al castello era molto difficile e

successivamente prese il nome di Viam Regiam.

perchè la strada, di notevole valenza strategica,

era posta sotto la protezione dell'Imperatore del

Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa (ricordiamo

che Lucca era una città indipendente ma posta sotto

la protezione dell'Impero). Secondo alcune teorie,

il nome della città di Viareggio potrebbe derivare

proprio dal nome di questa strada.

Dopo essere stato conteso da Pisa e Lucca, il

castello perse gradualmente la sua importanza

militare. In seguito, il castello fu dato in

feudo al lucchese Pagano Baldovini da Federico II.

Nel 1441, Lucca perse il suo scalo marittimo di

Motrone e dovette trasferire il porto alla foce del

canale Burlamacca.

Nel 1460, i lucchesi decisero di bonificare le terre

circostanti, offrendo terreni a coloro che volevano

partecipare all'opera di bonifica affidata a un ingegnere di

nome Lionello. Nonostante le difficoltà, l'approdo migliorò

gradualmente, aprendo la strada ai traffici mercantili che

arrivavano dal mare a Lucca. Nel 1534 il Senato di Lucca

decretò la costruzione di una nuova fortificazione più

vicina al mare, la Torre Matilde, per proteggere il

canale e difendersi dai vicini pisani. Al 1559 risale la

Chiesa di San Pietro, la prima dell'abitato, che in seguito

sarebbe diventata la Chiesa di SS, Annunziata. Nel 1600

viene aperto il primo mercato agricolo.

Nel 1618, Viareggio divenne capoluogo della Vicaria del

litorale. Durante il Settecento, Viareggio era una zona

malsana a causa delle paludi e delle zone acquitrinose, e la

popolazione era molto ridotta, solo 22 abitanti nel 1742.

Tuttavia, a metà del secolo, l'ingegnere idraulico

Bernardino Zendrini, al servizio della Repubblica di

Venezia, iniziò a bonificare la zona. Egli tagliò la macchia

palustre, costruì le cateratte e scavò il fondale del

Burlamacca per migliorare la situazione ambientale.

Zendrini riesce nel suo intento ricavando al posto di

malsani acquitrini, terreni fertili alla coltivazione. Per

riparare i campi dal salmastro marino vengono piantati i

pini che daranno origine alle famose e grandi pinete che

possiamo ammirare ancora oggi.

Nel 1748, l'architetto Valentino Valentini tracciò un piano

regolatore in cui le vie furono disposte in modo ortogonale,

parallele e perpendicolari al mare. I terreni bonificati

furono ripartiti tra le famiglie nobili lucchesi, ma la

popolazione locale si sentì esclusa e protestò. Il Senato

della Repubblica intervenne e annullò le concessioni,

rivendendole tramite aste pubbliche. Le famiglie nobili

lucchesi decisero quindi di costruire le loro ville a

Viareggio, trasformando il borgo in un paese. La vita

economica si concentrò sull'agricoltura e sullo scalo

marittimo, mentre la popolazione continuò a crescere.

Anche la città di Lucca fu conquistata da Napoleone e

trasformata in Principato, governata di fatto dalla sorella

Elisa Bonaparte, che fu incoraggiata dal fratello

imperatore ad aumentare l'attività marittima. I pescatori

erano invitati ad imbarcare ragazzi di 12 anni per insegnare

loro a pescare in cambio di un'indennità annuale. L'altra

sorella di Napolene, Paolina Borghese, si fa

costruire l'edificio oggi noto come Palazzo Paolina.

Dopo la caduta di Napoleone, lo stato di Lucca fu assegnato

a Maria Luisa di Borbone e Viareggio fu elevata a

città nel 1820. I Borboni trasformarono Viareggio, grazie al

suo architetto di fiducia, Lorenzo Nottolini (che

abbiamo già incontrato nella nostra guida di Lucca) che nel

giro di pochi decessi sarebbe diventata un famoso centro di

villeggiatura e costruirono una darsena nel 1819 per

favorire l'attività cantieristica.

Nel 1822, la morte del poeta Shelley intaccò

l'atmosfera vacanziera di Viareggio e la città divenne meta

di pellegrinaggio per i letterati europei. Nel 1825, i primi

"bagnetti" iniziarono ad essere costruiti grazie ad alcune

iniziative locali. Nel 1826, Carlo Lodovico di Borbone

perfezionò il piano regolatore e disciplinò le concessioni

delle aree fabbricabili e prestò maggior attenzione

all'estetica dei fabbricati. Nel 1827, approvò il progetto

di costruzione dello stabilimento dei bagni comunali. Tra il

1820 e il 1828, furono costruite 234 case e vennero

installate una ventina di risaie nei terreni paludosi dietro

la città.

Nel corso dell'Ottocento, Viareggio, con il suo mare e i

suoi bagni, divenne una delle mete balneari più popolari

d'Italia. Il duca Carlo Lodovico, che governava la città nel

primo quarto del secolo, fece costruire due stabilimenti

balneari ad U, considerati i primi in Italia, dove si

praticava la talassoterapia per curare varie malattie. Ogni

anno venivano eseguiti lavori di abbellimento e

manutenzione, e venivano organizzate feste e giochi.

Nel 1838 vennero costruiti i bagni caldi, noti anche come

bagni d'Igea, tutti in marmo bianchissimo e con finestre

che davano direttamente sul mare, per poter godere di un

magnifico paesaggio. L'acqua dei bagni poteva essere salata

o dolce, a seconda della richiesta del bagnante. Nel 1847,

Carlo Lodovico cedette il ducato di Lucca a Leopoldo II di

Toscana.

Durante l'Ottocento, Viareggio fu chiamata la "Perla del

Tirreno" e divenne una meta turistica molto frequentata, sia

per la bellezza del mare che per l'offerta di servizi

balneari, come i bagni, i bagnetti e i bagni d'Igea. La

città crebbe anche grazie all'iniziativa di alcuni

viareggini, che costruirono le prime case e i primi

stabilimenti balneari, e all'attenzione del governo locale,

che disciplinò le concessioni delle aree fabbricabili e

promosse la costruzione di una darsena e di uno stabilimento

per i bagni comunali.

Alla fine del secolo, Viareggio era già una città in

crescita, con un'economia basata sul turismo e

sull'industria cantieristica, ma anche sulla coltivazione

del riso nelle risaie installate nei terreni paludosi dietro

la città.

Nonostante la balneazione fosse già praticata, i primi bagni

aperti al pubblico furono il Dori e il Nereo

nel 1823, ma permettevano l'ingresso solo ai singoli sessi.

Nel XIX secolo, con l'avvento del turismo, Viareggio

cominciò a diventare una località di villeggiatura,

frequentata dalle famiglie aristocratiche di Lucca e di

Firenze. In questo periodo furono costruite le prime

strutture alberghiere, come il Grand Hotel Principe di

Piemonte, e furono realizzate le prime passeggiate e i

primi stabilimenti balneari. Nel 1860, la Lucchesia e

Viareggio entrarono a far parte del Regno d'Italia. Nel

tardo 1800 furono costruiti altri stabilimenti balneari come

il Nettuno, il Balena, il Felice e il

lungomare fu reso ancora più sfarzoso grazie alla

costruzione di edifici in stile Liberty. Si prendono a

costruire lussuosi e confortevoli alberghi. Nel 1873 inizia

la straordinaria avventura del Carnevale viareggino, che

dura fino ai nostri giorni.

Molti personaggi famosi hanno scelto Viareggio come luogo di

vacanza nel passato, tra cui attori come Ermete Zacconi,

Dina Galli, Peppino De Filippo e Totò,

scrittori come Enrico Pea, Alberto Moravia e

Luigi Pirandello con la moglie Marta Abba, e

anche l'inventore Guglielmo Marconi e molti altri.

Questa scelta di Viareggio come meta turistica ha avuto

importanti conseguenze per l'industria della città, poiché

le attività rumorose e inquinanti sono state costrette ad

allontanarsi dalla zona urbana. Tuttavia, l'industria

navale, specializzata nella produzione di imbarcazioni da

diporto a vela e motore, continua ad essere fiorente nella

zona.

Nel 1917, un vasto incendio distrusse tutti i padiglioni

balneari, e l'unico edificio che rimase intatto fu lo stand

Martini, che rappresentava l'unica testimonianza della

passeggiata del diciannovesimo secolo. L'incendio fornì

l'occasione per rinnovare l'immagine del litorale, e i

variopinti padiglioni furono sostituiti da strutture più

uniformi, seguendo un disegno coerente. Nel 1928, fu dato

l'ordine di rimuovere tutti i pontili in legno dei bagni, e

da quel momento in poi, si può dire che un'era era giunta al

termine.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Viareggio subì numerosi

bombardamenti, che causarono danni ingenti alla città. Dopo

la guerra, la città conobbe un nuovo periodo di sviluppo

economico e turistico, grazie alla creazione di nuove

infrastrutture come la strada statale Aurelia e la

costruzione di nuovi complessi residenziali e alberghieri.

Oggi, Viareggio è una città vivace e dinamica, che offre

numerose attrazioni turistiche come le spiagge, le

passeggiate, il Carnevale di Viareggio e l'offerta culturale

dei suoi musei e delle sue gallerie d'arte.

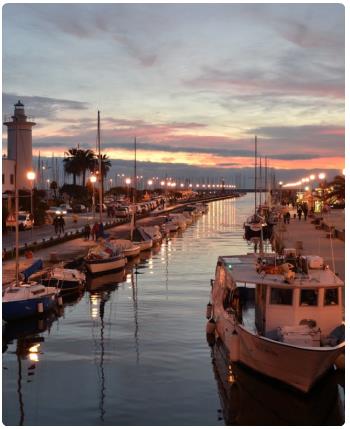

Il settore della pesca è molto attivo a Viareggio, con una

flotta di pescherecci che garantisce una produzione ittica

annua di 80.000 tonnellate. L'artigianato e la floricoltura

(garofani, tulipani, rose, fresie, ecc.) sono anche

sviluppati nella città.

Viareggio vanta importanti opere d'arte in stile Liberty Art

Nouveau, numerosi palazzi illustri e monumenti lasciati da

Lorenzo Viani. Oltre alla Torre Matilde, che è stata

utilizzata come carcere dal 1819 fino alla fine della

Seconda Guerra Mondiale, ci sono anche i palazzi Bernardini,

Piccioli, Belluomini (che ha ospitato Pio VII) e Palazzo

Cittadella, che è diventato in seguito l'Albergo Vittoria,

dove hanno soggiornato Alessandro Manzoni (nel 1846)

e Giuseppe Giusti (nel 1849).

C'è anche il raffinato Palazzo Paolina, nonché la

villa Puccini, a Torre del Lago ultima dimora del

Maestro ormai malato, dove è stata creata l'opera Turandot.

Infine, c'è il monumento romantico del 1894 al poeta inglese

Percy Bysshe Shelley, annegato al largo di Viareggio

nel 1822.

L'unica frazione di Viareggio è appunto Torre del Lago,

così chiamata per una torre del XV secolo che

originariamente si chiamava Torre Guinigi, come quella di

Lucca appartenente alla potente famiglia omonima, poi

chiamata Torre del Turco, dal nome dei successivi

proprietari. Nel 1925, in onore del più illustre dei suoi

cittadini, il paese ha aggiunto il nome di Puccini.

Nelle vicinanze si trova anche Villa Borbone, con una

bellissima tenuta fatta costruire da Maria Luisa di Borbone

e progettata sempre da Lorenzo Nottolini, che è sede di

manifestazioni legate al festival pucciniano. La villa

conserva una cappella del 1849 costruita dal Gheri, con

pregevoli opere pittoriche e belle sculture di marmo, dove

si trovano le tombe di Carlo III dei Borbone, duca di Parma,

e Carlo Ludovico di Borbone, ultimo duca di Lucca.

Ostelli Viareggio

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse

Italie

Hotel Viareggio

Carte Viareggio

Karte von Viareggio

Mapa Viareggio

Map of Viareggio

Carte

de la Toscane

Karte von Toskana

Mapa Toscana

Map of Tuscany

Carte d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy