|

|

Sei qui: Siena

>

Cosa vedere a Siena >

Duomo di Siena - Cattedrale di Siena

|

Se il

Palazzo

Pubblico è il capolavoro

dell'architettura civile di Siena il Duomo lo

è per quella religiosa. All'uno e all'altro

guardano, con stupefatta ammirazione, i più illustri

visitatori della città: per il Duomo, basti qui

ricordare, fra i tanti nomi prestigiosi, quelli di

Taine, Ruskin (la Chiesa più

straordinaria che avesse mai visto in Italia), di

Wagner. Il Duomo o Cattedrale di Siena è

dedicata a Santa Maria Assunta

ed è stata realizzata in stile romano-gotico.

|

|

Non sappiamo esattamente quando questa

chiesa venne edificata, ciò che è certo è che nel 1226 vi fu una

registrazione sulle spese per la sua costruzione.

Storia della

costruzione del Duomo di Siena

È

molto probabile che, nel luogo dove oggi sorge il Duomo, vi fosse in

precedenza un tempio pagano, dedicato alla dea Minerva. La tradizione vuole

che la consacrazione della cattedrale avvenne il 18 novembre del 1179

e che venne consacrata dallo stesso

Papa Alessandro III. Ancora oggi, il 18 novembre viene esposto lo

stendardo papale. Quello che è certo è che qui esisteva già, fin dall'XI

secolo, una piccola chiesa con funzione di cattedrale. Verso la metà del

secolo seguente, all'alba dell'età comunale, si diede inizio alla

costruzione di un tempio più grande e cui strutture essenziali erano già

innalzate nel secondo decennio del 1200. Grande impulso alla prosecuzione

dell'opera diedero, dal 1238 al 1285, i monaci cistercense dell'Abbazia

di San Galgano

(farà le prime chiese gotiche italiane di cui rimangono

ancora, presso Siena, imponenti rovine) con i quali si impiantò la cupola

tra il 1259 e il 1264 e si edificarono l'abside e il peribolo (recinto

sacro) nel 1267 entrambi poi demoliti. Furono sempre i monaci cistercensi ad

affidare a Nicola Pisano l'esecuzione del pulpito, e al figlio

Giovanni Pisano, la decorazione scultorea della parte inferiore della

facciata. Nel secondo decennio del 1300, durante il Governo dei Nove,

Siena volle sbandierare la sua raggiunta prosperità con l'ampliamento di una

cattedrale in onore di Maria Assunta: per questo si abbatterono

abside e capo di croce e il tempio fu prolungato, sotto la direzione di

Camaino di Crescentino 1317. Poi nemmeno questo sembrava bastare e si

immaginò una Chiesa che, per vastità e magnificenza, vincessi confronto col

Duomo di Firenze, città eterna rivale. È

molto probabile che, nel luogo dove oggi sorge il Duomo, vi fosse in

precedenza un tempio pagano, dedicato alla dea Minerva. La tradizione vuole

che la consacrazione della cattedrale avvenne il 18 novembre del 1179

e che venne consacrata dallo stesso

Papa Alessandro III. Ancora oggi, il 18 novembre viene esposto lo

stendardo papale. Quello che è certo è che qui esisteva già, fin dall'XI

secolo, una piccola chiesa con funzione di cattedrale. Verso la metà del

secolo seguente, all'alba dell'età comunale, si diede inizio alla

costruzione di un tempio più grande e cui strutture essenziali erano già

innalzate nel secondo decennio del 1200. Grande impulso alla prosecuzione

dell'opera diedero, dal 1238 al 1285, i monaci cistercense dell'Abbazia

di San Galgano

(farà le prime chiese gotiche italiane di cui rimangono

ancora, presso Siena, imponenti rovine) con i quali si impiantò la cupola

tra il 1259 e il 1264 e si edificarono l'abside e il peribolo (recinto

sacro) nel 1267 entrambi poi demoliti. Furono sempre i monaci cistercensi ad

affidare a Nicola Pisano l'esecuzione del pulpito, e al figlio

Giovanni Pisano, la decorazione scultorea della parte inferiore della

facciata. Nel secondo decennio del 1300, durante il Governo dei Nove,

Siena volle sbandierare la sua raggiunta prosperità con l'ampliamento di una

cattedrale in onore di Maria Assunta: per questo si abbatterono

abside e capo di croce e il tempio fu prolungato, sotto la direzione di

Camaino di Crescentino 1317. Poi nemmeno questo sembrava bastare e si

immaginò una Chiesa che, per vastità e magnificenza, vincessi confronto col

Duomo di Firenze, città eterna rivale.

Questo

progetto di "Duomo Nuovo", modificava sostanzialmente la pianta della chiesa

precedente: tutta la parte costruita, infatti doveva costituire soltanto il

transetto al quale dovevano essere aggiunte le navate longitudinali con la

facciata ("il Facciatone"). L'impresa ciclopica fu iniziata nel 1339, da

Lando Di Pietro, al quale seguirono Giovanni di Agostino e

Domenico di Agostino. I lavori procedettero con rapidità eccezionale ma

anche con altissimo dispendio. La peste del 1348 impose un'interruzione

durante la quale emersero gravi insufficienze nella statica dell'edificio,

troppo frettolosamente portata avanti sul terreno non preparato e rassodato

a dovere. La crisi economica seguita alla peste, l'inutilità dei tentativi

di rimediare agli errori commessi, condussero alla decisione di interrompere

l'ambizioso progetto. Questo

progetto di "Duomo Nuovo", modificava sostanzialmente la pianta della chiesa

precedente: tutta la parte costruita, infatti doveva costituire soltanto il

transetto al quale dovevano essere aggiunte le navate longitudinali con la

facciata ("il Facciatone"). L'impresa ciclopica fu iniziata nel 1339, da

Lando Di Pietro, al quale seguirono Giovanni di Agostino e

Domenico di Agostino. I lavori procedettero con rapidità eccezionale ma

anche con altissimo dispendio. La peste del 1348 impose un'interruzione

durante la quale emersero gravi insufficienze nella statica dell'edificio,

troppo frettolosamente portata avanti sul terreno non preparato e rassodato

a dovere. La crisi economica seguita alla peste, l'inutilità dei tentativi

di rimediare agli errori commessi, condussero alla decisione di interrompere

l'ambizioso progetto.

Nei decenni successivi si sistemarono le

strutture pericolanti mentre quelle lasciate in piedi furono destinate a

uffici dell'Opera del Duomo (dove

Jacopo della Quercia

scolpì la

Fonte Gaia). Non rimase quindi altro che portare a termine il vecchio

Duomo: la nuova abside fu conclusa nel 1382, poi si rifecero più alte le

volte della navata centrale e, dal 1376, Giovanni di Cecco ultimò la

parte superiore della facciata.

Torna su

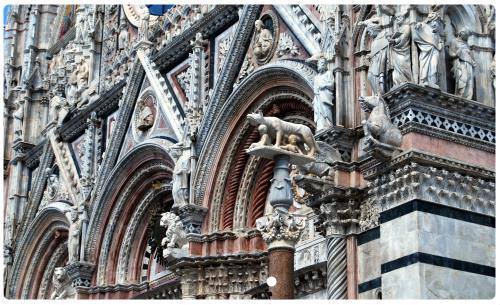

Parte esterna del Duomo di Siena

Stilisticamente

la facciata del Duomo di Siena accomuna motivi strutturali romanici nella

parte inferiore, e gotici, nella parte superiore, ma l'anima del monumento,

per così dire, è tipicamente gotica. Solo le arcate del centro sono,

infatti, un motivo ancora romanico ma esse si inseriscono in un tutt'uno con

la articolata complessità e peculiarità dell'architettura gotica. La parte

inferiore è una mirabile creazione di Giovanni Pisano e dei suoi

aiutanti eseguita tra il 1284 e il 1296, ma venne finita solo nel 1333. È

divisa in tre parti dai portali sormontati da archi a tutto sesto (quelli

laterali leggermente archi acuti), questi ultimi inclusi dentro cuspidi

triangolari. Pilastri angolari (su uno zoccolo marmoreo) uniscono non solo

la parte inferiore ma tutto il prospetto. Fasci di colonnine finemente

decorate con motivi vegetali precedono il portale: quello di mezzo reca,

nell'architrave, un bassorilievo di Tino di Camaino evocante una

Storia di Anna e Gioacchino (i

genitori

della Madonna). Stilisticamente

la facciata del Duomo di Siena accomuna motivi strutturali romanici nella

parte inferiore, e gotici, nella parte superiore, ma l'anima del monumento,

per così dire, è tipicamente gotica. Solo le arcate del centro sono,

infatti, un motivo ancora romanico ma esse si inseriscono in un tutt'uno con

la articolata complessità e peculiarità dell'architettura gotica. La parte

inferiore è una mirabile creazione di Giovanni Pisano e dei suoi

aiutanti eseguita tra il 1284 e il 1296, ma venne finita solo nel 1333. È

divisa in tre parti dai portali sormontati da archi a tutto sesto (quelli

laterali leggermente archi acuti), questi ultimi inclusi dentro cuspidi

triangolari. Pilastri angolari (su uno zoccolo marmoreo) uniscono non solo

la parte inferiore ma tutto il prospetto. Fasci di colonnine finemente

decorate con motivi vegetali precedono il portale: quello di mezzo reca,

nell'architrave, un bassorilievo di Tino di Camaino evocante una

Storia di Anna e Gioacchino (i

genitori

della Madonna).

Le statue e i busti, di Giovanni Pisano e dei suoi

collaboratori, si riferiscono a personaggi dell'antico testamento,: qui sono

in copia (gli originali si possono vedere nel Museo dell'Opera del Duomo)

la decorazione scultorea seguiva un criterio non solo decorativo ma anche

didascalico: la parte inferiore della facciata è infatti dedicata alla

preparazione dell'Avvento di Maria, quella superiore alla sua

presenza in terra sino all'assunzione in cielo. Ma la modifica nell'ordine

delle statue rende oggi meno leggibile questa successione tematica. La porta

centrale in bronzo e opera moderna di Enrico Manfrini del 1958,

glorificando la Madonna attraverso il ricordo della sua vita nonché dei

personaggi biblici, dei papi, dei santi e degli artisti che promossero la

devozione alla vergine. Le statue e i busti, di Giovanni Pisano e dei suoi

collaboratori, si riferiscono a personaggi dell'antico testamento,: qui sono

in copia (gli originali si possono vedere nel Museo dell'Opera del Duomo)

la decorazione scultorea seguiva un criterio non solo decorativo ma anche

didascalico: la parte inferiore della facciata è infatti dedicata alla

preparazione dell'Avvento di Maria, quella superiore alla sua

presenza in terra sino all'assunzione in cielo. Ma la modifica nell'ordine

delle statue rende oggi meno leggibile questa successione tematica. La porta

centrale in bronzo e opera moderna di Enrico Manfrini del 1958,

glorificando la Madonna attraverso il ricordo della sua vita nonché dei

personaggi biblici, dei papi, dei santi e degli artisti che promossero la

devozione alla vergine.

La

parte superiore della facciata, espressione dell'estrema evoluzione del

gotico, è tutto un fiorire di motivi decorativi: statue tarde trecentesche

(anche in questo caso gli originali sono al museo dell'Opera del Duomo),

fregi, tarsie, eccetera, attorno alle strutture fondamentali. Il grande

rosone centrale si trova dentro un'ordinatissima cornice quadrata

(adornata di patriarchi, profeti, evangelisti e, in alto, della Madonna). Le

due gallerie laterali tentacoli sono separate dalla citata cornice da due

piloni, nonché La

parte superiore della facciata, espressione dell'estrema evoluzione del

gotico, è tutto un fiorire di motivi decorativi: statue tarde trecentesche

(anche in questo caso gli originali sono al museo dell'Opera del Duomo),

fregi, tarsie, eccetera, attorno alle strutture fondamentali. Il grande

rosone centrale si trova dentro un'ordinatissima cornice quadrata

(adornata di patriarchi, profeti, evangelisti e, in alto, della Madonna). Le

due gallerie laterali tentacoli sono separate dalla citata cornice da due

piloni, nonché

le

tre cuspidi terminali, con la centrale assai più alta delle altre, su cui

svetta un angelo, di

Tommaso Redi del 1639. La superficie di queste cuspidi e

animata da mosaici eseguiti dalla scuola di Murano su cartoni di

Luigi Mussini e Alessandro Franchi nel tardo ottocento,

illustranti, a sinistra, la Presentazione della vergine al tempio,

nel centro l'Incoronazione di Maria, a destra, la Natività di Gesù. le

tre cuspidi terminali, con la centrale assai più alta delle altre, su cui

svetta un angelo, di

Tommaso Redi del 1639. La superficie di queste cuspidi e

animata da mosaici eseguiti dalla scuola di Murano su cartoni di

Luigi Mussini e Alessandro Franchi nel tardo ottocento,

illustranti, a sinistra, la Presentazione della vergine al tempio,

nel centro l'Incoronazione di Maria, a destra, la Natività di Gesù.

I progettista della parte superiore della

facciata, il senese Giovanni di Cecco nel 1376 si ispirò, con tutta

evidenza, alla quasi coeva facciata del Duomo di Orvieto, capolavoro

di un altro senese, Lorenzo Maitani. L'attuazione di questo disegno

diede luogo alla simmetria dei piloni laterali alla cornice del rosone

rispetto ai sottostanti pilastri del portale mediano: a simmetria che però

non inficia la validità estetica dell'intero organismo architettonico.

Torna su

Fianco destro e Campanile

Sul

fianco destro del Duomo (quello sinistro, con una monofora chiusa, e

congiunto con il palazzo arcivescovile), divise da pilastri coronati da

copie di statue trecentesche (gli originali sono in un sotterraneo del

Duomo) è sforato da rifare ogivali cuspidato. Il paramento è orizzontalmente

percorso da strisce di marmi scuri alternati ad ampie fasce di marmi

bianchi: questa decorazione prosegue nel transetto destro, aperto da fine

strato gotico, nel capo di croce che fa corpo unico con battistero, nonché

nel

Campanile,

eretto nel 1313 sopra la preesistente struttura della Torre dei

Bisdomini, su disegno di Agostino di Giovanni e di

Agnolo di Ventura. Sul

fianco destro del Duomo (quello sinistro, con una monofora chiusa, e

congiunto con il palazzo arcivescovile), divise da pilastri coronati da

copie di statue trecentesche (gli originali sono in un sotterraneo del

Duomo) è sforato da rifare ogivali cuspidato. Il paramento è orizzontalmente

percorso da strisce di marmi scuri alternati ad ampie fasce di marmi

bianchi: questa decorazione prosegue nel transetto destro, aperto da fine

strato gotico, nel capo di croce che fa corpo unico con battistero, nonché

nel

Campanile,

eretto nel 1313 sopra la preesistente struttura della Torre dei

Bisdomini, su disegno di Agostino di Giovanni e di

Agnolo di Ventura.

In esso, secondo i prototipi lombardi, le aperture

si fanno più ampie procedendo dal basso (monofora) verso l'alto (evapora) e

la copertura in forma di cuspide contornata da quattro pinnacoli. Il

campanile del Duomo di Siena in stile romanico, alto quasi 77 metri, venne

costruito nel 1313. Insieme alla

Torre del

Mangia alta 88 metri è uno dei punti di riferimento

cittadini. Della precedente torre campanaria rimangono le strutture murarie

visibili nella cella interna. Il campanile possiede sei campane, che quasi

formano una scala diatonica corretta, di epoche e fusioni differenti fra

loro. Il loro suono sotto il punto di vista acustico non è sicuramente dei

migliori ma sono molto interessanti sotto il punto di vista storico. In esso, secondo i prototipi lombardi, le aperture

si fanno più ampie procedendo dal basso (monofora) verso l'alto (evapora) e

la copertura in forma di cuspide contornata da quattro pinnacoli. Il

campanile del Duomo di Siena in stile romanico, alto quasi 77 metri, venne

costruito nel 1313. Insieme alla

Torre del

Mangia alta 88 metri è uno dei punti di riferimento

cittadini. Della precedente torre campanaria rimangono le strutture murarie

visibili nella cella interna. Il campanile possiede sei campane, che quasi

formano una scala diatonica corretta, di epoche e fusioni differenti fra

loro. Il loro suono sotto il punto di vista acustico non è sicuramente dei

migliori ma sono molto interessanti sotto il punto di vista storico.

Spostandoci

ora sulla piattaforma che precede l'ingresso frontale del Duomo, sul

pavimento troviamo, tre restaurati graffiti (copie di originali di

Nastagio di Gaspare, del 1450) figurano la Cerimonia delle

restrizioni delle gerarchie ecclesiastiche. Ai lati della scalinata due

colonne recano la simbolica Lupa che allatta i gemelli, copie di

Giovanni Pisano

e di Urbano da Cortona (gli originali si trovano nel museo dell'Opera

del Duomo). Percorrendo il fianco sinistro del Duomo di Siena, si arriva in

vista delle superbe strutture del "Duomo Nuovo" erette tra il 1339 e

il 1355. Esse comprendono parte della facciata principale, il cosiddetto

Facciatone; la navata destra, attaccata al Duomo è scandita da cinque

enormi arcate (e aperta nella parete); una parte del fianco sinistro con tre

arcate e monofore ceche sono incastrate nelle mura del palazzo della

prefettura. Quello che vediamo ci lascia immaginare l'incomparabile

grandiosità dell'opera se fosse stata compiuta e ci dà qualche saggio

della sua alta qualità d'arte: si osservino a questo proposito le

decorazioni di Giovanni D'Agostino ideatore anche della bellissima porta

laterale nel 1345. Nelle prime tre arcate chiuse della navata destra è

ubicato Museo dell'Opera del Duomo. Spostandoci

ora sulla piattaforma che precede l'ingresso frontale del Duomo, sul

pavimento troviamo, tre restaurati graffiti (copie di originali di

Nastagio di Gaspare, del 1450) figurano la Cerimonia delle

restrizioni delle gerarchie ecclesiastiche. Ai lati della scalinata due

colonne recano la simbolica Lupa che allatta i gemelli, copie di

Giovanni Pisano

e di Urbano da Cortona (gli originali si trovano nel museo dell'Opera

del Duomo). Percorrendo il fianco sinistro del Duomo di Siena, si arriva in

vista delle superbe strutture del "Duomo Nuovo" erette tra il 1339 e

il 1355. Esse comprendono parte della facciata principale, il cosiddetto

Facciatone; la navata destra, attaccata al Duomo è scandita da cinque

enormi arcate (e aperta nella parete); una parte del fianco sinistro con tre

arcate e monofore ceche sono incastrate nelle mura del palazzo della

prefettura. Quello che vediamo ci lascia immaginare l'incomparabile

grandiosità dell'opera se fosse stata compiuta e ci dà qualche saggio

della sua alta qualità d'arte: si osservino a questo proposito le

decorazioni di Giovanni D'Agostino ideatore anche della bellissima porta

laterale nel 1345. Nelle prime tre arcate chiuse della navata destra è

ubicato Museo dell'Opera del Duomo.

Torna su

Interno

La

pianta della chiesa è di impianto romanico a croce latina, suddivisa in tre

navate ampio transetto, abside e coro, volta a crociera con archi a

pieno centro e la cupola sovrastante. L'occhio è subito attratto dalla selva

di possenti pilastri polistili che dividono le navate e proseguono nei due

bracci del transetto (i pilastri sono in tutto ben 26): in essi ritorna

quella di cromia di marmi che abbiamo già visto all'esterno. Una variazione

di colori che, se frenano un pochino lo slancio verticale, danno allo stesso

tempo calore e sensazioni pittoriche a tutta la chiesa, alle quali

contribuiscono anche la policromia delle pareti, l'azzurro le stelle dipinte

delle volte è, più di tutto, la stupenda pavimentazione. Entrati nella

cattedrale ciò che colpisce maggiormente è la sua meravigliosa navata

centrale, dalla quale si possono ammirare ben 171 busti che

raffigurano altrettanti Papi, tra i quali c’è anche San Pietro. Sotto i

Papi vi sono trentasei busti di imperatori, ma non essendoci didascalie, non

si sa esattamente chi siano. La

pianta della chiesa è di impianto romanico a croce latina, suddivisa in tre

navate ampio transetto, abside e coro, volta a crociera con archi a

pieno centro e la cupola sovrastante. L'occhio è subito attratto dalla selva

di possenti pilastri polistili che dividono le navate e proseguono nei due

bracci del transetto (i pilastri sono in tutto ben 26): in essi ritorna

quella di cromia di marmi che abbiamo già visto all'esterno. Una variazione

di colori che, se frenano un pochino lo slancio verticale, danno allo stesso

tempo calore e sensazioni pittoriche a tutta la chiesa, alle quali

contribuiscono anche la policromia delle pareti, l'azzurro le stelle dipinte

delle volte è, più di tutto, la stupenda pavimentazione. Entrati nella

cattedrale ciò che colpisce maggiormente è la sua meravigliosa navata

centrale, dalla quale si possono ammirare ben 171 busti che

raffigurano altrettanti Papi, tra i quali c’è anche San Pietro. Sotto i

Papi vi sono trentasei busti di imperatori, ma non essendoci didascalie, non

si sa esattamente chi siano.

Torna su

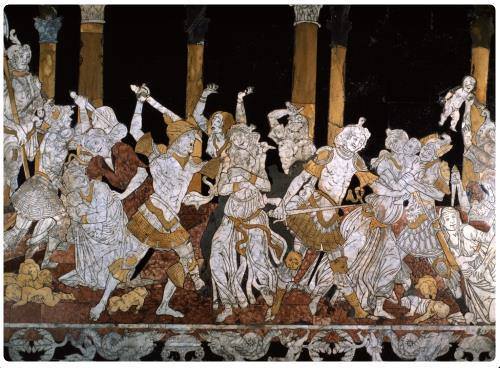

Pavimento

Il

pavimento è uno dei vanti del Duomo di Siena, suddiviso com'è in 56

riquadri, i più antichi dei quali dal 1369 in poi, a graffito, i più

recenti, quelli fino al 1547, a commesso di marmi (un tipo di mosaico con in

marmi). Il pavimento istoriato fa parte di una concezione gotica transalpina

del tempio, secondo la quale ogni elemento deve concorrere organicamente al

fine ultimo dell'esaltazione della divinità, della preparazione alla strada

del cielo. I soggetti dei riquadri sono dedicati, per gran parte, a fatti

del Vecchio Testamento (Storie di Mosé, di Giosuè, di Abramo, di

Elia) ma, con essi, sono commiste figure mitiche (le Sibille,

ritenute però anticipatrici di Cristo) e allegoriche (Virtù) nonché,

unico episodio del nuovo testamento, la rappresentazione della Strage

degli innocenti. A quest'artistica fatica durata due secoli si

dedicarono una quarantina di artisti, perlopiù senesi. Alcuni riquadri,

malridotti dal tempo sono stati in parte rifatti o sostituiti da copie.

Altri, i più antichi pregevoli, vengono protetti da tavolate e sono visibili

ogni anno dal 15 agosto al 15 settembre. Ricordiamo qui alcuni fra i più

rinomati autori di cartoni per l'esecuzione del pavimento: Domenico di

Nicolò, Matteo di Giovanni, Domenico di Bartolo,

Benvenuto di Giovanni, Urbano da Cortona,

Antonio Federighi, Neroccio di Bartolomeo, il Pinturicchio,

e massimo fra tutti per novità di invenzioni e operosità, Domenico

Beccafumi, che, del 1547, fece i disegni di 35 riquadri. Il

pavimento è uno dei vanti del Duomo di Siena, suddiviso com'è in 56

riquadri, i più antichi dei quali dal 1369 in poi, a graffito, i più

recenti, quelli fino al 1547, a commesso di marmi (un tipo di mosaico con in

marmi). Il pavimento istoriato fa parte di una concezione gotica transalpina

del tempio, secondo la quale ogni elemento deve concorrere organicamente al

fine ultimo dell'esaltazione della divinità, della preparazione alla strada

del cielo. I soggetti dei riquadri sono dedicati, per gran parte, a fatti

del Vecchio Testamento (Storie di Mosé, di Giosuè, di Abramo, di

Elia) ma, con essi, sono commiste figure mitiche (le Sibille,

ritenute però anticipatrici di Cristo) e allegoriche (Virtù) nonché,

unico episodio del nuovo testamento, la rappresentazione della Strage

degli innocenti. A quest'artistica fatica durata due secoli si

dedicarono una quarantina di artisti, perlopiù senesi. Alcuni riquadri,

malridotti dal tempo sono stati in parte rifatti o sostituiti da copie.

Altri, i più antichi pregevoli, vengono protetti da tavolate e sono visibili

ogni anno dal 15 agosto al 15 settembre. Ricordiamo qui alcuni fra i più

rinomati autori di cartoni per l'esecuzione del pavimento: Domenico di

Nicolò, Matteo di Giovanni, Domenico di Bartolo,

Benvenuto di Giovanni, Urbano da Cortona,

Antonio Federighi, Neroccio di Bartolomeo, il Pinturicchio,

e massimo fra tutti per novità di invenzioni e operosità, Domenico

Beccafumi, che, del 1547, fece i disegni di 35 riquadri.

A

lui dobbiamo le più belle storie bibliche fra le quali eccellenti sono

Mosé fa scaturire dalle acque dalla rupe Horeb, il Sacrificio di

Abramo, ambedue nel presbiterio, il Sacrificio di Ahab, sotto la

cupola. Particolare attenzione meritano ancora l'Allegoria della fortuna,

di Paolo Mannucci su cartoni del Pinturicchio nella navata centrale,

la Sibilla Eritrea, di Antonio Federighi

nella navata destra; l'Imperatore Sigismondo in trono, di Domenico

di Bartolo nel transetto destro, l'Allegoria della giustizia, di

Marchese d'Adamo da Como nell'abside sinistra, la Strage degli

innocenti, di Matteo di Giovanni ed Erode cacciato dal trono,

di Benvenuto di Giovanni. Ambedue nel transetto sinistro. A

lui dobbiamo le più belle storie bibliche fra le quali eccellenti sono

Mosé fa scaturire dalle acque dalla rupe Horeb, il Sacrificio di

Abramo, ambedue nel presbiterio, il Sacrificio di Ahab, sotto la

cupola. Particolare attenzione meritano ancora l'Allegoria della fortuna,

di Paolo Mannucci su cartoni del Pinturicchio nella navata centrale,

la Sibilla Eritrea, di Antonio Federighi

nella navata destra; l'Imperatore Sigismondo in trono, di Domenico

di Bartolo nel transetto destro, l'Allegoria della giustizia, di

Marchese d'Adamo da Como nell'abside sinistra, la Strage degli

innocenti, di Matteo di Giovanni ed Erode cacciato dal trono,

di Benvenuto di Giovanni. Ambedue nel transetto sinistro.

Oltre al pavimento, un'altra peculiarità

artistica del Duomo di Siena, sono la serie di 172 busti immaginari di

pontefici (compresi il busto di Cristo, in fondo all'abside) che fanno

da mensole al conrbicione che corre sull'alto della navata centrale e del

presbiterio. Sotto questi busti sono collocati, a intervalli, altri 36

busti immaginari di imperatori, da Costantino a Teodosio: sono tutte

sculture del quattro e del 500. Presso l'ingresso si trovano due

Acquasantiere finemente lavorate da Antonio Federighi nel 1463.

Torna su

Retrofacciata

Il

portale di mezzo è adornato di colonne decorate da Giovanni Di Stefano,

con piedistalli di bassorilievi (Storie di Maria) di Urbano da

Cortona; sopra il portale, l'architrave reca altri rilievi dedicati alla

Vita di Sant'Ansano del XV secolo. La vetrata a colori del Rosone

mostra un'Ultima Cena) opera di

Pastorino de' Pastorini che la realizzò nel 1549, forse su cartone di

Perin del Vaga (della bottega del Ghirlandaio e collaboratore

di

Raffaello).

Ai lati, sempre in controfacciata, In una nicchia, si trova la statua di

Paolo V (Camillo borghese di Siena), di Fulvio Signorini

nel 1605 e Marcello II di Domenico Cafaggi per volere del

rettore dell'Opera del Duono Giugurta Tommasi per rappresentare i

primi due papi senesi Alessandro III (1591) e Pio II (1592).

In seguito furono convertiti in altri papi per aggiunta delle barbe, ad

opera della bottega della famiglia Mazzuoli (anni ottanta del Seicento). È

presumibile che questo fu fatto per non oscurare il programma di

rappresentazione di tutti i papi senesi con nuovi monumenti commemorativi

che si stava compiendo in quegli anni. Il

portale di mezzo è adornato di colonne decorate da Giovanni Di Stefano,

con piedistalli di bassorilievi (Storie di Maria) di Urbano da

Cortona; sopra il portale, l'architrave reca altri rilievi dedicati alla

Vita di Sant'Ansano del XV secolo. La vetrata a colori del Rosone

mostra un'Ultima Cena) opera di

Pastorino de' Pastorini che la realizzò nel 1549, forse su cartone di

Perin del Vaga (della bottega del Ghirlandaio e collaboratore

di

Raffaello).

Ai lati, sempre in controfacciata, In una nicchia, si trova la statua di

Paolo V (Camillo borghese di Siena), di Fulvio Signorini

nel 1605 e Marcello II di Domenico Cafaggi per volere del

rettore dell'Opera del Duono Giugurta Tommasi per rappresentare i

primi due papi senesi Alessandro III (1591) e Pio II (1592).

In seguito furono convertiti in altri papi per aggiunta delle barbe, ad

opera della bottega della famiglia Mazzuoli (anni ottanta del Seicento). È

presumibile che questo fu fatto per non oscurare il programma di

rappresentazione di tutti i papi senesi con nuovi monumenti commemorativi

che si stava compiendo in quegli anni.

Torna su

Navata destra

Seguono

quattro altari adorni di pitture seicentesche; che la si aprono la porta

laterale quella di accesso al campanile. Sopra questa porta sta alla tomba

del vescovo Tommaso Piccolomini del Testa, di

Neroccio di Bartolo eseguita tra il 1484 al 1485; ai lati della tomba,

rilievi di

Urbano da Cortona con Sei episodi della vita della Madonna di cui

è notevole l'Annunciazione. Da qui c'è uno stupendo colpo d'occhio

sulla cupola che si innalza al centro della crociera. Impostata su sei

piloni (ai due lati della navata di mezzo sono appoggiate le antenne issate

sul Carroccio di Siena

durante la Battaglia di Montaperti). Seguono

quattro altari adorni di pitture seicentesche; che la si aprono la porta

laterale quella di accesso al campanile. Sopra questa porta sta alla tomba

del vescovo Tommaso Piccolomini del Testa, di

Neroccio di Bartolo eseguita tra il 1484 al 1485; ai lati della tomba,

rilievi di

Urbano da Cortona con Sei episodi della vita della Madonna di cui

è notevole l'Annunciazione. Da qui c'è uno stupendo colpo d'occhio

sulla cupola che si innalza al centro della crociera. Impostata su sei

piloni (ai due lati della navata di mezzo sono appoggiate le antenne issate

sul Carroccio di Siena

durante la Battaglia di Montaperti).

Agli angoli dell'esagono della cupola, sei

colonne sostengono altrettante statue dorate di santi (i quattro patroni di

Siena, nonché San Bernardino a Santa Caterina) modellate da Ventura

Turapilli

e da Bastiano di Francesco tra il XV e il XVI secolo. Sopra queste

colonne si incurvano nicchie che trasformano l'esagono della cupola nel

dodecagono del tamburo. Quest'ultimo si adorna di un finto loggiato spartito

da 42 colonnette e nelle cui piccole arcate appaiono le figure di 42

patriarchi profeti, dipinte in chiaroscuro da vari artisti senesi del 1400.

Più in alto si incurva la calotta terminale della cupola decorata a finti

lagunari e conclusa dalla lanterna alla sommità.

Torna su

Cappella Ghigi e Transetto

Sinistro

Il

transetto destro, come l'opposto, è distinto in due navate da pilastri. A

destra si apre la Cappella Chigi (o della Madonna del voto) costruita

nel 1661 su progetto del celeberrimo caposcuola barocco Gianlorenzo

Bernini, per volere del Papa senese

Alessandro VII Chigi. In un ambiente circolare sormontato da cupola

dorata, è tutto un trionfo di decorazioni. Otto colonne lo spartiscono in

altrettanti settori, ovunque ci sono stato, marmi, bronzi, fregi, quadri.

Sull'altare, disegnato dallo stesso Bernini posa la tavola raffigurante la

Madonna del voto, di un imitatore di Guido da Siena del tardo

duecento. Si ritengono del Bernini gli angeli in bronzo dorato che

contornano la Madonna del voto mentre di sua mano sono sicuramente le

splendide statue di San Girolamo e della Maddalena posti in

una nicchia presso l'ingresso. Le altre statue nelle nicchie ai fianchi

dell'altare si devono a scultori lombardi del seicento (Ercole Ferrara

e Antonio Raggi) mentre i sovrastanti quattro bassorilievi, le storie

di Maria, furono eseguiti a Roma nel 1748. Nella parete sinistra, si trova

la

Visitazione della Madonna a Elisabetta, quadro del marchigiano Carlo

Maratta del tardo seicento, al quale Maratta si ispira anche per il

mosaico della parete opposta evocante la sua Fuga in Egitto. Il

transetto destro, come l'opposto, è distinto in due navate da pilastri. A

destra si apre la Cappella Chigi (o della Madonna del voto) costruita

nel 1661 su progetto del celeberrimo caposcuola barocco Gianlorenzo

Bernini, per volere del Papa senese

Alessandro VII Chigi. In un ambiente circolare sormontato da cupola

dorata, è tutto un trionfo di decorazioni. Otto colonne lo spartiscono in

altrettanti settori, ovunque ci sono stato, marmi, bronzi, fregi, quadri.

Sull'altare, disegnato dallo stesso Bernini posa la tavola raffigurante la

Madonna del voto, di un imitatore di Guido da Siena del tardo

duecento. Si ritengono del Bernini gli angeli in bronzo dorato che

contornano la Madonna del voto mentre di sua mano sono sicuramente le

splendide statue di San Girolamo e della Maddalena posti in

una nicchia presso l'ingresso. Le altre statue nelle nicchie ai fianchi

dell'altare si devono a scultori lombardi del seicento (Ercole Ferrara

e Antonio Raggi) mentre i sovrastanti quattro bassorilievi, le storie

di Maria, furono eseguiti a Roma nel 1748. Nella parete sinistra, si trova

la

Visitazione della Madonna a Elisabetta, quadro del marchigiano Carlo

Maratta del tardo seicento, al quale Maratta si ispira anche per il

mosaico della parete opposta evocante la sua Fuga in Egitto.

Usciti

dalla Cappella del Voto si nota: a destra del primo altare, la statua di

Papa Alessandro III, di

Antonio Raggi, del 1663; a sinistra, quella del Papa Alessandro VII,

di Ercole Ferrara, del 1668, dinnanzi alla quale si trova la pietra

tombale del vescovo senese Carlo Bartoli (morto nel 1444), decorata

da graffiti di Antonio Federighi e Giuliano da Como, su

probabile disegno di Pietro del Minella nel tardo quattrocento.

L'altare antistante la pietra tombale reca una pregevole tela del calabrese

Mattia Preti nel 1650 circa, celebrante una Predicazione di San

Bernardino. Nella cappella angolare, detta del Sacramento, sono murati,

alla parete destra, cinque bassorilievi quattrocenteschi eseguiti da

Giovanni Francesco da Imola (gli Evangelisti) e da Giovanni di

Turino

(San Paolo); l'altare è adornato da una Adorazione dei Pastori,

di Alessandro Casolani nel 1594. Usciti

dalla Cappella del Voto si nota: a destra del primo altare, la statua di

Papa Alessandro III, di

Antonio Raggi, del 1663; a sinistra, quella del Papa Alessandro VII,

di Ercole Ferrara, del 1668, dinnanzi alla quale si trova la pietra

tombale del vescovo senese Carlo Bartoli (morto nel 1444), decorata

da graffiti di Antonio Federighi e Giuliano da Como, su

probabile disegno di Pietro del Minella nel tardo quattrocento.

L'altare antistante la pietra tombale reca una pregevole tela del calabrese

Mattia Preti nel 1650 circa, celebrante una Predicazione di San

Bernardino. Nella cappella angolare, detta del Sacramento, sono murati,

alla parete destra, cinque bassorilievi quattrocenteschi eseguiti da

Giovanni Francesco da Imola (gli Evangelisti) e da Giovanni di

Turino

(San Paolo); l'altare è adornato da una Adorazione dei Pastori,

di Alessandro Casolani nel 1594.

Torna su

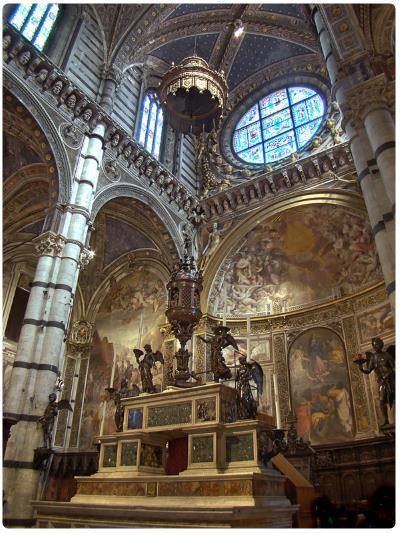

Presbiterio e Altare Maggiore

Per

una tradizione che risale ai tempi paleocristiani, il Presbiterio e

sopraelevato rispetto alle navate. Vi campeggia l'Altare Maggiore

in marmo, mirabile invenzione di

Baldassarre Peruzzi del 1532, messa in opera da Pellegrino Di Pietro.

Sull'altare poggia un dovizioso ciborio in bronzo di Lorenzo di Pietro,

detto il Vecchietta costruito tra il 1467 e il 1472, qui traslato nel

1506 dall'Ospedale di Santa Maria alla Scala, in sostituzione della

Maestà di Duccio da Buoninsegna (che si trova nel Museo

dell'Opera del Duomo). Ai lati, due squisiti Angeli portacandelabri,

di Giovanni Di Stefano; gli altri angeli inferiori sono magistrali

sculture di Francesco di Giorgio Martini eseguiti tre 1497 1499.

Altri otto stupendi angeli, di Domenico Beccafumi eseguiti tre 1548 e

1550, impreziosiscono i pilastri. A lato dell'altare si trova la "Cattedra",

la residenza vescovile disegnata da Bertolomeo Nerori, detto

Riccio, al quale appartengono anche il leggio dietro l'altare e, in

alto, la cantoria di sinistra nel 1550 (come dice il nome, la zona destinata

ai cantori), mentre la cantoria opposta è un lavoro di Antonio Barilli

del 1510. Per

una tradizione che risale ai tempi paleocristiani, il Presbiterio e

sopraelevato rispetto alle navate. Vi campeggia l'Altare Maggiore

in marmo, mirabile invenzione di

Baldassarre Peruzzi del 1532, messa in opera da Pellegrino Di Pietro.

Sull'altare poggia un dovizioso ciborio in bronzo di Lorenzo di Pietro,

detto il Vecchietta costruito tra il 1467 e il 1472, qui traslato nel

1506 dall'Ospedale di Santa Maria alla Scala, in sostituzione della

Maestà di Duccio da Buoninsegna (che si trova nel Museo

dell'Opera del Duomo). Ai lati, due squisiti Angeli portacandelabri,

di Giovanni Di Stefano; gli altri angeli inferiori sono magistrali

sculture di Francesco di Giorgio Martini eseguiti tre 1497 1499.

Altri otto stupendi angeli, di Domenico Beccafumi eseguiti tre 1548 e

1550, impreziosiscono i pilastri. A lato dell'altare si trova la "Cattedra",

la residenza vescovile disegnata da Bertolomeo Nerori, detto

Riccio, al quale appartengono anche il leggio dietro l'altare e, in

alto, la cantoria di sinistra nel 1550 (come dice il nome, la zona destinata

ai cantori), mentre la cantoria opposta è un lavoro di Antonio Barilli

del 1510.

Torna su

Abside

Gli

affreschi di Domenico Beccafumi che ravvivano il catino dell'abside,

per progressivo deperimento, sono stati purtroppo ampiamente ritoccati e

ridipinti (Apostoli del 1544;

Trinità in gloria del 1812); sotto figurano l'Assunzione di Maria,

di Bartolomeo Cesi del 1594, fiancheggiata da due affreschi di Ventura

Salimbeni (Ester e Assuero a destra e gli Ebrei nel deserto

a sinistra) al quale si devono anche le figure dei santi eseguite tra il

1608 il 1611. La vetrata dell'abside, dedicata alla Glorificazione

della Madonna è fra le più antiche dipinte in Italia: ne diede i cartoni

Duccio da Buoninsegna e fu eseguita da maestri senesi nel 1288 e

ripresa quasi un secolo dopo la Giacomo di Castello. Massimo

monumento dell'abside e il Coro in legno che occupa tutta la parte

inferiore del catino absidale. Comprende 51 stalli ed è costituito da

due parti congiunte: quella di mezzo, di impronta rinascimentale, disegnata

sempre dal Riccio ed eseguita da Teseo di Bartolino e Benedetto di

Giovanni tre 1567 1570, e quelle laterali, le più belle, di gusto

gotico, elaborate da Francesco Giacomo del Tonghio tra il 1362 e il

1397, successivamente ingemmate da finissimi intarsi sui dorsali, capolavori

di Giovanni da Verona del 1503, provenienti dall'ex Monastero di

San Benedetto Fuori Porta. Gli

affreschi di Domenico Beccafumi che ravvivano il catino dell'abside,

per progressivo deperimento, sono stati purtroppo ampiamente ritoccati e

ridipinti (Apostoli del 1544;

Trinità in gloria del 1812); sotto figurano l'Assunzione di Maria,

di Bartolomeo Cesi del 1594, fiancheggiata da due affreschi di Ventura

Salimbeni (Ester e Assuero a destra e gli Ebrei nel deserto

a sinistra) al quale si devono anche le figure dei santi eseguite tra il

1608 il 1611. La vetrata dell'abside, dedicata alla Glorificazione

della Madonna è fra le più antiche dipinte in Italia: ne diede i cartoni

Duccio da Buoninsegna e fu eseguita da maestri senesi nel 1288 e

ripresa quasi un secolo dopo la Giacomo di Castello. Massimo

monumento dell'abside e il Coro in legno che occupa tutta la parte

inferiore del catino absidale. Comprende 51 stalli ed è costituito da

due parti congiunte: quella di mezzo, di impronta rinascimentale, disegnata

sempre dal Riccio ed eseguita da Teseo di Bartolino e Benedetto di

Giovanni tre 1567 1570, e quelle laterali, le più belle, di gusto

gotico, elaborate da Francesco Giacomo del Tonghio tra il 1362 e il

1397, successivamente ingemmate da finissimi intarsi sui dorsali, capolavori

di Giovanni da Verona del 1503, provenienti dall'ex Monastero di

San Benedetto Fuori Porta.

Torna su

Sagrestia

A

sinistra della porta d'ingresso si trova una piccola pila pensile in bronzo

dorato, marmo bianco e smalto, prodigio dell'arte orafa di Giovanni di

Turino del 1437. Fra le molte opere d'arte si possono ammirare: i resti

di affreschi di Domenico di Bartolo

e altri nelle tre cappelle, forse di Nicola di Naldo (cappella a

destra), di

Gualtiero di Giovanni (cappella centrale) e probabilmente di

Benedetto di Bindo (cappella sinistra), tutti del primo quattrocento.

Dalla cappella sinistra si passa al vestibolo (anticamera della

sacrestia) dove troviamo un busto di Alessandro VII, di Melchiorre

Caffà, valido epigono di Lorenzo Bernini. Nella successiva sala

capitolare, alcune pitture di Sano di Pietro che nella

Predicazione di San Bernardino in Piazza del campo, caratterizza

piacevolmente voti costumi e luoghi del tempo. San Bernardino era un grande

comunicatore e predicatore e non a caso è patrono dei pubblicitari. Come

potete vedete un particolare curioso del tempo è la rigida separazione tra

uomini e donne nei luoghi pubblici. A

sinistra della porta d'ingresso si trova una piccola pila pensile in bronzo

dorato, marmo bianco e smalto, prodigio dell'arte orafa di Giovanni di

Turino del 1437. Fra le molte opere d'arte si possono ammirare: i resti

di affreschi di Domenico di Bartolo

e altri nelle tre cappelle, forse di Nicola di Naldo (cappella a

destra), di

Gualtiero di Giovanni (cappella centrale) e probabilmente di

Benedetto di Bindo (cappella sinistra), tutti del primo quattrocento.

Dalla cappella sinistra si passa al vestibolo (anticamera della

sacrestia) dove troviamo un busto di Alessandro VII, di Melchiorre

Caffà, valido epigono di Lorenzo Bernini. Nella successiva sala

capitolare, alcune pitture di Sano di Pietro che nella

Predicazione di San Bernardino in Piazza del campo, caratterizza

piacevolmente voti costumi e luoghi del tempo. San Bernardino era un grande

comunicatore e predicatore e non a caso è patrono dei pubblicitari. Come

potete vedete un particolare curioso del tempo è la rigida separazione tra

uomini e donne nei luoghi pubblici.

Torna su

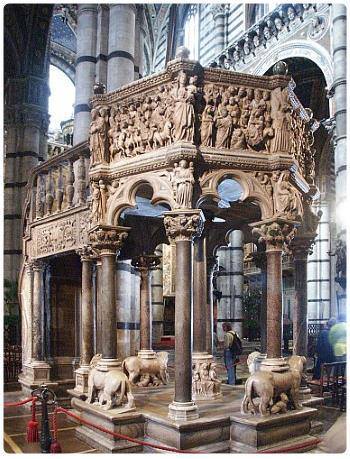

Transetto sinistro

Accostato

ai pilastri della cupola si offre alla nostra ammirazione il famoso

Pulpito di Nicola Pisano, in marmo, di forma ottagonale,

con aiuti alla realizzazione del figlio Giovanni Pisano e di Arnolfo di

Cambio, Duccio di Donato e altri maestri senesi, eseguito tre

1266 1268. Si tratta di un capolavoro assoluto della scultura romanico

gotica o, meglio, di ogni tempo. In esso la serena e classica compostezza di

Nicola Pisano, ancora presente nei primi due pannelli, lascia il posto

al pathos palpitante di Giovanni Pisano. Nei pannelli del parapetto

del pulpito sono scolpiti a bassorilievo eventi e storie evangeliche nel

seguente ordine: 1) Natività e visitazione; 2) Arrivo dei

Magi e adorazione dei Magi; 3) Presentazione di Gesù al tempio,

Sogno di Giuseppe e fuga in Egitto; 4) Strage degli innocenti; 5)

Crocifissione; 6) Giudizio finale dei reprobi; 7) Giudizio

finale degli eletti. Queste Storie sono separate da statue di

Profeti e di Angeli. L'ottavo lato dell'ottagono è occupato dalla

scala di accesso rifatta sul disegno del Riccio. I lati del parapetto

appoggiano su archi trilobi (nei pennacchi, altre Statue di Profeti)

separati a loro volta, da Statue di virtù. Sotto gli archi trilobi si

innalzano le colonnette marmoree di sostegno con capitelli corinzi. Le basi

delle colonnette sono, alternamente, a stilobate (lo stilobate è il piano su

cui appoggia il colonnato) e a leoni e leonesse sbrananti animali

(antichissimo simbolo, questo della Chiesa trionfante sul paganesimo). Il

basamento della colonna centrale è invece sostituito da un gruppo di

bassorilievi con le allegorie delle sette alti liberali e della musica. Accostato

ai pilastri della cupola si offre alla nostra ammirazione il famoso

Pulpito di Nicola Pisano, in marmo, di forma ottagonale,

con aiuti alla realizzazione del figlio Giovanni Pisano e di Arnolfo di

Cambio, Duccio di Donato e altri maestri senesi, eseguito tre

1266 1268. Si tratta di un capolavoro assoluto della scultura romanico

gotica o, meglio, di ogni tempo. In esso la serena e classica compostezza di

Nicola Pisano, ancora presente nei primi due pannelli, lascia il posto

al pathos palpitante di Giovanni Pisano. Nei pannelli del parapetto

del pulpito sono scolpiti a bassorilievo eventi e storie evangeliche nel

seguente ordine: 1) Natività e visitazione; 2) Arrivo dei

Magi e adorazione dei Magi; 3) Presentazione di Gesù al tempio,

Sogno di Giuseppe e fuga in Egitto; 4) Strage degli innocenti; 5)

Crocifissione; 6) Giudizio finale dei reprobi; 7) Giudizio

finale degli eletti. Queste Storie sono separate da statue di

Profeti e di Angeli. L'ottavo lato dell'ottagono è occupato dalla

scala di accesso rifatta sul disegno del Riccio. I lati del parapetto

appoggiano su archi trilobi (nei pennacchi, altre Statue di Profeti)

separati a loro volta, da Statue di virtù. Sotto gli archi trilobi si

innalzano le colonnette marmoree di sostegno con capitelli corinzi. Le basi

delle colonnette sono, alternamente, a stilobate (lo stilobate è il piano su

cui appoggia il colonnato) e a leoni e leonesse sbrananti animali

(antichissimo simbolo, questo della Chiesa trionfante sul paganesimo). Il

basamento della colonna centrale è invece sostituito da un gruppo di

bassorilievi con le allegorie delle sette alti liberali e della musica.

Torna su

Cappella di Sant'Ansano

La

laterale

Cappella di Sant'Ansano

si trova di fronte a quella del Sacramento. Nell'altare troviamo una tela di

Francesco Vanni, Sant'Ansano che battezza i senesi del 1596.

Alla parete sinistra troviamo il Monumento Sepolcrale del cardinale

Riccardo Petroni, eseguita nel 1317 opera di Tino da Caimaino, il

massimo scultore senese dopo Jacopo della Quercia. Sopra la base

sorretta da mensole, quattro cariatidi sostengono il sarcofago adorno di

rilievi ispirati al Vangelo. Sul sarcofago si trova il cataletto con la

statua del vescovo protetta da un velario sorretto da angeli. Conclude il

solenne monumento, un tabernacolo a cuspide dove appaiono le statue delle

Madonna con Bambino e dei Santi Pietro e Paolo. Altra insigne

lastra tombale in bronzo è quella dedicata al Vescovo Pecci, di

Donatello

e 1426, incastrata nel pavimento e solitamente coperta. La

laterale

Cappella di Sant'Ansano

si trova di fronte a quella del Sacramento. Nell'altare troviamo una tela di

Francesco Vanni, Sant'Ansano che battezza i senesi del 1596.

Alla parete sinistra troviamo il Monumento Sepolcrale del cardinale

Riccardo Petroni, eseguita nel 1317 opera di Tino da Caimaino, il

massimo scultore senese dopo Jacopo della Quercia. Sopra la base

sorretta da mensole, quattro cariatidi sostengono il sarcofago adorno di

rilievi ispirati al Vangelo. Sul sarcofago si trova il cataletto con la

statua del vescovo protetta da un velario sorretto da angeli. Conclude il

solenne monumento, un tabernacolo a cuspide dove appaiono le statue delle

Madonna con Bambino e dei Santi Pietro e Paolo. Altra insigne

lastra tombale in bronzo è quella dedicata al Vescovo Pecci, di

Donatello

e 1426, incastrata nel pavimento e solitamente coperta.

Uscisti dalla Cappella, in posizione simmetrica

rispetto alle statue del braccio opposto al transetto, si trovano le statue

di Pio II, di Giuseppe Mazzuoli del 1698, e di Pio III

di Pietro Balestra nel 1706. Sul pavimento, lastra tombale graffita

del 1468. Seguono due altari: nel secondo si trova un crocifisso in legno

che si ritiene, solo per tradizione appartenuto al Carroccio Senese.

Torna su

Cappella di San Giovanni

Battista

Proseguendo

ci appare

Cappella di San Giovanni Battista, che viene utilizzata come

Battistero, questa cappella venne realizzata nel 1482 per conservare il

braccio di San Giovanni Battista, la reliquia che Papa Pio II regalò a

Siena. La cappella si presenta in uno stile tipicamente rinascimentale, con

la pianta a cerchio e sovrastata da una cupola. Ideata da Giovanni di

Stefano

nel 1482, preceduta da un portale marmoreo scolpito con prodigiosa finezza

Lorenzo Marrina e fiancheggiato da due ordini di sovrapposte colonne

(le basi, creduto un tempo di età romana sono forse, invece di Antonio

Federighi). Il cancello in ferro battuto è di Sallustio di Francesco

Barili. La cappella e minuzionamente ornata di stucchi di Alberto

Caponeri e di Cosimo Lucchi del 1596 e reca nel centro il

fonte battesimale con rilievi, probabilmente sempre di Antonio Federighi. Di

particolare pregevolezza è tutta l'ornamentazione inferiore della cappella.

Alla sinistra si trova un bel Ritratto di Alberto Aringhieri giovane,

rettore dell'Opera del Duomo, del Pinturicchio; Sant'Ansano,

statua di Giovanni Di Stefano del 1487; Il battista di

Donatello statua mirabile dell'ultima maniera dell'artista;

Decollazione del Battista, del Pinturicchio, rifatta da

Francesco Rustici detto il Rustichino nel 1608; Santa Caterina

di Alessandria, scultura delicatissima di Neroccio di Bartolomeo

nel 1487; Ritratto di Alberto Aringhieri anziano del Pinturicchio.

Fuori dalla Cappella, a destra, in una nicchia, si trova la Statua di

Marcantonio Zonzadari, di Giuseppe e Bartolomeo Mazzuoli del

1725. Proseguendo

ci appare

Cappella di San Giovanni Battista, che viene utilizzata come

Battistero, questa cappella venne realizzata nel 1482 per conservare il

braccio di San Giovanni Battista, la reliquia che Papa Pio II regalò a

Siena. La cappella si presenta in uno stile tipicamente rinascimentale, con

la pianta a cerchio e sovrastata da una cupola. Ideata da Giovanni di

Stefano

nel 1482, preceduta da un portale marmoreo scolpito con prodigiosa finezza

Lorenzo Marrina e fiancheggiato da due ordini di sovrapposte colonne

(le basi, creduto un tempo di età romana sono forse, invece di Antonio

Federighi). Il cancello in ferro battuto è di Sallustio di Francesco

Barili. La cappella e minuzionamente ornata di stucchi di Alberto

Caponeri e di Cosimo Lucchi del 1596 e reca nel centro il

fonte battesimale con rilievi, probabilmente sempre di Antonio Federighi. Di

particolare pregevolezza è tutta l'ornamentazione inferiore della cappella.

Alla sinistra si trova un bel Ritratto di Alberto Aringhieri giovane,

rettore dell'Opera del Duomo, del Pinturicchio; Sant'Ansano,

statua di Giovanni Di Stefano del 1487; Il battista di

Donatello statua mirabile dell'ultima maniera dell'artista;

Decollazione del Battista, del Pinturicchio, rifatta da

Francesco Rustici detto il Rustichino nel 1608; Santa Caterina

di Alessandria, scultura delicatissima di Neroccio di Bartolomeo

nel 1487; Ritratto di Alberto Aringhieri anziano del Pinturicchio.

Fuori dalla Cappella, a destra, in una nicchia, si trova la Statua di

Marcantonio Zonzadari, di Giuseppe e Bartolomeo Mazzuoli del

1725.

Torna su

Navata sinistra e Libreria

Piccolomini

Nella navata sinistra appare subito il

magnifico prospetto della Libreria Piccolomini, costituito da due

arcate marmoree elegantemente lavorate da Lorenzo di Mariano Fucci

detto il Marrina nel 1497. Nell'arcata destra, troviamo un altarino

con configura a bassorilievo di San Giovanni Evangelista di

Giovanni di Stefano. In quella sinistra, che è l'ingresso della

Libreria, si trova il doppio cancello in bronzo di Antonio Ormanni

sempre del 1497. Nel lunettone sopra l'ingresso, troviamo l'Incoronazione

di Pio III

del Pinturicchio.

La

Libreria Piccolomini fu costruita per volere del cardinale Francesco

Todeschini Piccolomini, poi diventato papa Pio III nel 1495, per

custodirvi la preziosa libreria dello zio il papa Pio II. Per

abbellirla fu chiamato a Siena il Pinturicchio, condiscepolo, alla

scuola del Perugino, di

Raffaello,

il quale, secondo la tradizione di

Vasari, avrebbe dato al

Pinturicchio cartoni e schizzi delle varie composizioni. L'opera eseguita

tra il 1505 il 1507 dal maestro ormai più che cinquantenne (con molti

aiuti), conferma le sue qualità peculiari: ricchezza e vivacità di colori,

gusto per l'eleganza decorativa, piacevolezza di narrazione. Nella sala

rettangolare, pavimentate in magnolia che con lo stemma dei Piccolomini del

1507, i 10 affreschi del Pinturicchio, sono suddivisi da lesene decorate "a

grottesche" (Le grottesche sono un particolare tipo di decorazione pittorica

parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e

che fu riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento. In

questo caso sono decorazione che intreccia motivi sfigurati e geometri tanti

e che continua nei pennacchi) che rappresentano, a partire dalla finestra in

fondo a destra: 1)

Il giovane Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea; 2)

È ambasciatore del Concilio alla corte del re Giacomo di Scozia; 3)

Riceve la corona d'alloro di poeta dall'imperatore del sacro Romano impero

Federico III; 4) Viene inviato come ambasciatore di Federico III

presso il Papa Eugenio IV; 5) Quale vescovo di Siena presente, a

porta Camogli a, Federico III alla fidanzata Eleonora di Portogallo; 6)

È nominato cardinale del Papa Callisto III; 7) Viene eletto

pontefice con il nome di Pio II; 8) A Mantova esorta il congresso a

intraprendere una crociata contro i turchi; 9) Decreta la

canonizzazione di Santa Caterina di Siena; 10)

Ad Ancona esorta il congresso ad affrettare la partenza per la crociata

(che non si farà mai). La

Libreria Piccolomini fu costruita per volere del cardinale Francesco

Todeschini Piccolomini, poi diventato papa Pio III nel 1495, per

custodirvi la preziosa libreria dello zio il papa Pio II. Per

abbellirla fu chiamato a Siena il Pinturicchio, condiscepolo, alla

scuola del Perugino, di

Raffaello,

il quale, secondo la tradizione di

Vasari, avrebbe dato al

Pinturicchio cartoni e schizzi delle varie composizioni. L'opera eseguita

tra il 1505 il 1507 dal maestro ormai più che cinquantenne (con molti

aiuti), conferma le sue qualità peculiari: ricchezza e vivacità di colori,

gusto per l'eleganza decorativa, piacevolezza di narrazione. Nella sala

rettangolare, pavimentate in magnolia che con lo stemma dei Piccolomini del

1507, i 10 affreschi del Pinturicchio, sono suddivisi da lesene decorate "a

grottesche" (Le grottesche sono un particolare tipo di decorazione pittorica

parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e

che fu riscoperto e reso popolare a partire dalla fine del Quattrocento. In

questo caso sono decorazione che intreccia motivi sfigurati e geometri tanti

e che continua nei pennacchi) che rappresentano, a partire dalla finestra in

fondo a destra: 1)

Il giovane Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea; 2)

È ambasciatore del Concilio alla corte del re Giacomo di Scozia; 3)

Riceve la corona d'alloro di poeta dall'imperatore del sacro Romano impero

Federico III; 4) Viene inviato come ambasciatore di Federico III

presso il Papa Eugenio IV; 5) Quale vescovo di Siena presente, a

porta Camogli a, Federico III alla fidanzata Eleonora di Portogallo; 6)

È nominato cardinale del Papa Callisto III; 7) Viene eletto

pontefice con il nome di Pio II; 8) A Mantova esorta il congresso a

intraprendere una crociata contro i turchi; 9) Decreta la

canonizzazione di Santa Caterina di Siena; 10)

Ad Ancona esorta il congresso ad affrettare la partenza per la crociata

(che non si farà mai).

Ad

alcuni collaboratori di Pinturicchio si devono le pitture di soggetto

mitologico e allegorico della volta, al cui centro si trova lo stemma dei

Piccolomini. Nel centro della libreria, sopra un piedistallo marmoreo

attribuito al Federighi, posano le statue delle Tre Grazie, da

un originale ellenistico, stupenda per la morbida eleganza delle figure

armoniosamente intrecciate. Sui banchi intagliati posti sotto gli affreschi

sono in visione preziosi corali finemente Miniati da famosi artisti

quattrocenteschi quali Liberale da Verona, Girolamo da Cremona,

Sano di Pietro, Guidoccio Cozzarelli, Benvenuto di Giovanni.

Sopra l'ingresso della libreria, la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso,

ottima coppia di uno dei rilievi della Fonte Gaia. Tra le finestre,

statue in bronzo di Cristo risorto, di Fulvio Signorini nel 1595. Ad

alcuni collaboratori di Pinturicchio si devono le pitture di soggetto

mitologico e allegorico della volta, al cui centro si trova lo stemma dei

Piccolomini. Nel centro della libreria, sopra un piedistallo marmoreo

attribuito al Federighi, posano le statue delle Tre Grazie, da

un originale ellenistico, stupenda per la morbida eleganza delle figure

armoniosamente intrecciate. Sui banchi intagliati posti sotto gli affreschi

sono in visione preziosi corali finemente Miniati da famosi artisti

quattrocenteschi quali Liberale da Verona, Girolamo da Cremona,

Sano di Pietro, Guidoccio Cozzarelli, Benvenuto di Giovanni.

Sopra l'ingresso della libreria, la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso,

ottima coppia di uno dei rilievi della Fonte Gaia. Tra le finestre,

statue in bronzo di Cristo risorto, di Fulvio Signorini nel 1595.

Usciti dalla libreria, proseguiamo nella navata

sinistra, dove per il monumento di Bandino Bandini sormontato da un

gruppo scultoreo (Gesù risorto e due angeli) di un maestro

nell'orbita di Michelangelo del 1570 circa e, più avanti l'Altare

Piccolomini, opera dell'estrema maturità del maestro Andrea Bregno

del 1580 di squisita eleganza: è stato nella nicchia (i Santi Gregorio,

Paolo, Pietro e Pio) sono dell'esordiente

Michelangelo eseguiti

tre 1501 al 1504, il quale forse condusse a termine anche il San

Francesco iniziato da Pietro Torrigiani. La statua della nicchia in

alto è attribuita al giovane

Jacopo della Quercia; la tavola incorniciata

dall'ancona in marmo, la Madonna del Latte, è opera di Paolo di

Giovanni Fei del 1381. Seguono tre altari con dipinti di Pietro

Sorri del tardo '500 e Francesco Trevisani del tardo '600

interna. Contro la facciata interna so trova la Statua di papa Marcello

II di Domenico Cafaggi.

Copyright ©

Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque

forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza

autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Torna su

Ostelli Siena

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse Italie

Hotel Siena

Carte de Sienne

Karte von Siena

Mapa Siena

Map of Siena

Carte de la Toscane

Karte von Toskana

Mapa Toscana Map of

Tuscany

Carte d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy |