|

Sei

qui: Biografie >

Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana, nata a

Patrasso, in Grecia, nel 1856 e morta a Napoli nel 1927. Serao è stata una

delle prime donne a fare carriera come giornalista in Italia e ha fondato

diversi periodici di successo, tra cui il quotidiano "Il Mattino". Come

scrittrice, ha scritto numerosi romanzi, raccolte di racconti e opere

teatrali, tra cui il celebre "Il paese di cuccagna". I suoi scritti spesso

riflettono sulla vita sociale e culturale del suo tempo e hanno influenzato

la letteratura italiana a cavallo fra 800 e 900.

|

Matilde Serao è stata una delle più importanti

giornaliste italiane. Una donna di oltre 100 anni fa, forte e determinata,

che si affermò professionalmente, creando e dirigendo un suo giornale. Simbolo dell’emancipazione femminile,

visse a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando alle donne erano negati i basilari diritti civili, come il diritto

al voto. Fu una delle indiscusse protagoniste della vita culturale di

Napoli per oltre 40 anni, giornalista e scrittrice, capace di dipingere con

le sue parole l'anima della sua città e dei suoi abitanti.

|

|

Vita di Matilde

Serao

Di

padre napoletano e madre greca, la Serao è famosa per aver collezionato numerosi

primati, tra i quali quello appunto di essere stata la prima donna italiana

direttore di un giornale e quello di essere stata

candidata, negli anni '20 del Novecento, 6 volte al

Premio Nobel per la letteratura (senza mai vincerlo).

Con il marito, Edoardo Scarfoglio, aveva fondato

prima il "Corriere di Roma" e poi, a Napoli, "Il

mattino" che ebbe grande successo. Da sola, dopo aver

divorziato da Scarfoglio, sempre a Napoli, fondò il

quotidiano "Il Giorno", che diresse per tutta la

vita. Di

padre napoletano e madre greca, la Serao è famosa per aver collezionato numerosi

primati, tra i quali quello appunto di essere stata la prima donna italiana

direttore di un giornale e quello di essere stata

candidata, negli anni '20 del Novecento, 6 volte al

Premio Nobel per la letteratura (senza mai vincerlo).

Con il marito, Edoardo Scarfoglio, aveva fondato

prima il "Corriere di Roma" e poi, a Napoli, "Il

mattino" che ebbe grande successo. Da sola, dopo aver

divorziato da Scarfoglio, sempre a Napoli, fondò il

quotidiano "Il Giorno", che diresse per tutta la

vita.

Si prodigò per il rinnovamento

dell'editoria italiana della nuova Italia unita e venne accostata

ai grandi della letteratura del tempo come

Luigi Pirandello e

Grazia Deledda.

La Serao è stata una delle figure femminili più

interessanti del periodo, conoscitrice della psicologia collettiva e

individuale, specie femminile, amava rappresentare

passioni, tresche e ambizioni della società borghese e

del mondo politico-giornalistico. Regina dei

salotti letterari e mondani romani e partenopei, è stata per alcuni una

donna amabile e per altri, una donna rozza e volgare, per via di quel suo

linguaggio fin troppo sincero e chiassoso (come viene

riportato in molte sue biografie, non mancava di mettere

in bella mostra la sua figura estroversa, a tratti

comicamente sgraziata e tozza).

La

città natale di Matilde Serao era Patrasso, in Grecia,

dove nacque il 7 marzo 1856, da padre campano (Francesco Serao,

avvocato e giornalista) originario di Napoli, e costretto a lasciare l'Italia per le sue idee anti-borboniche, e da madre greca (Paolina

Borely), appartenente ad una nobile casata decaduta, donna colta ed

intelligente. Pochi anni dopo la

nascita della bambina, la famiglia si trasferì nuovamente in Campania, prima

nei pressi di

Caserta (per la precisione a Ventaroli, una frazione

di Carinola) e in seguito a

Napoli. Nella città partenopea la piccola Matilde venne

iscritta alla scuola, dove tuttavia non riuscì subito ad imparare a

leggere e a scrivere, e questo nonostante le influenze della famiglia (il

padre giornalista, già aveva ripreso a pieno ritmo a collaborare con alcuni

giornali locali d’ispirazione liberale) e le attenzioni della madre, che la

seguiva con costanza. Si racconta che Matilde fino all’età di otto anni non

sapesse né leggere né scrivere. La

città natale di Matilde Serao era Patrasso, in Grecia,

dove nacque il 7 marzo 1856, da padre campano (Francesco Serao,

avvocato e giornalista) originario di Napoli, e costretto a lasciare l'Italia per le sue idee anti-borboniche, e da madre greca (Paolina

Borely), appartenente ad una nobile casata decaduta, donna colta ed

intelligente. Pochi anni dopo la

nascita della bambina, la famiglia si trasferì nuovamente in Campania, prima

nei pressi di

Caserta (per la precisione a Ventaroli, una frazione

di Carinola) e in seguito a

Napoli. Nella città partenopea la piccola Matilde venne

iscritta alla scuola, dove tuttavia non riuscì subito ad imparare a

leggere e a scrivere, e questo nonostante le influenze della famiglia (il

padre giornalista, già aveva ripreso a pieno ritmo a collaborare con alcuni

giornali locali d’ispirazione liberale) e le attenzioni della madre, che la

seguiva con costanza. Si racconta che Matilde fino all’età di otto anni non

sapesse né leggere né scrivere.

A 16 anni si convertì alla religione cattolica, mentre

prima aveva fede ortodossa, ereditata dalla madre; non

aveva ancora un titolo di studio, che conseguì nel 1874, a 18 anni, alla fine degli studi alla

scuola magistrale. Il diploma di maestra le servì da subito per trovare lavoro;

vinse un concorso come ausiliaria ai Telegrafi di Stato, e

poté aiutare la famiglia, che, da qualche tempo, si

trovava in una difficile situazione economica. Nel tempo

libero iniziò a coltivare il suo interesse per la

letteratura ed il giornalismo.

Nel frattempo, la

su innata curiosità e lo spirito di

osservazione, rendevano Matilde sempre più interessata alla rappresentazione

della società che la circondava, in particolare alle deplorevoli condizioni

del popolino napoletano e delle lavoro femminile. Grazie anche ai contatti del padre,

Matilde iniziò a pubblicare bozzetti e novelle su

giornali locali con lo pseudonimo di Tuffolina (userà diversi

pseudonimi in tutta la sua carriera). Non paga, e forte della

sua

determinazione nel far valere le proprie doti letterarie, riuscì a

22 anni ad entrare nella redazione del Corriere del Mattino,

inizialmente facendo brevi articoli di appendice. Per lo

stesso giornale pubblicò una prima novella, intitolata "Opale". Nel frattempo, la

su innata curiosità e lo spirito di

osservazione, rendevano Matilde sempre più interessata alla rappresentazione

della società che la circondava, in particolare alle deplorevoli condizioni

del popolino napoletano e delle lavoro femminile. Grazie anche ai contatti del padre,

Matilde iniziò a pubblicare bozzetti e novelle su

giornali locali con lo pseudonimo di Tuffolina (userà diversi

pseudonimi in tutta la sua carriera). Non paga, e forte della

sua

determinazione nel far valere le proprie doti letterarie, riuscì a

22 anni ad entrare nella redazione del Corriere del Mattino,

inizialmente facendo brevi articoli di appendice. Per lo

stesso giornale pubblicò una prima novella, intitolata "Opale".

Il periodo

romano e i salotti letterari

Animata dalla voglia di affermarsi, a 26 anni, accompagnata

dal padre, si trasferì a

Roma, dove iniziò

a frequentare i più importanti salotti letterari e ad offrire una

cospicua produzione di suoi scritti ai giornali della

città. La sua spontanea fisicità, descritta come un po'

grossolana e rozza, non passò inosservata presso le "damine eleganti" e i frequentatori dei

salotti mondani, tanto che si ritrovò spesso al centro di frivoli

pettegolezzi. D'altra parte la giovane Matilde, caparbia com'era, riuscì a

costruirsi una fama di donna indipendente, suscitando non poca curiosità, e

qualche invidia, da parte delle stesse donne. Animata dalla voglia di affermarsi, a 26 anni, accompagnata

dal padre, si trasferì a

Roma, dove iniziò

a frequentare i più importanti salotti letterari e ad offrire una

cospicua produzione di suoi scritti ai giornali della

città. La sua spontanea fisicità, descritta come un po'

grossolana e rozza, non passò inosservata presso le "damine eleganti" e i frequentatori dei

salotti mondani, tanto che si ritrovò spesso al centro di frivoli

pettegolezzi. D'altra parte la giovane Matilde, caparbia com'era, riuscì a

costruirsi una fama di donna indipendente, suscitando non poca curiosità, e

qualche invidia, da parte delle stesse donne.

Sfavorita dalla sua fisicità, dai modi giudicati troppo

spontanei per l'ambiente salottiero, per la risata

grossa, scrisse:

"Quelle damine eleganti non sanno che io le conosco da

cima a fondo che le metterò nelle mie opere; esse non

hanno coscienza del mio valore, della mia potenza…".

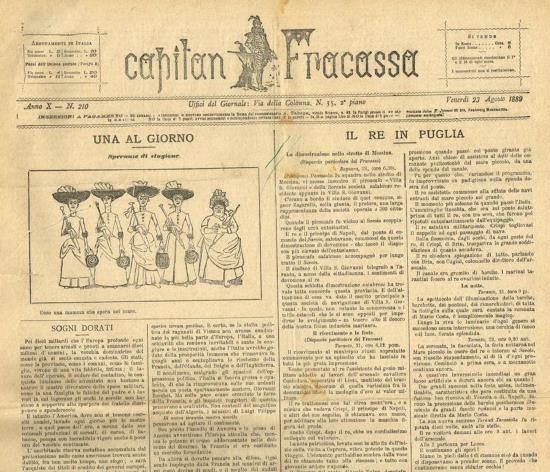

La passione per il giornalismo e la letteratura vinse

contro ogni difficoltà. Matilde iniziò presto a collaborare con gli editori del

"Capitan Fracassa", quotidiano fondato nel 1880 da Raffaello Giovagnoli

e Luigi Arnaldo Vassallo. Più avanti strinse altre

collaborazioni con testate come il

"Fanfulla della Domenica", la

"Nuova Antologia"

e la

"Cronaca bizantina". Le collaborazioni furono possibili

nel contesto di una nuovo e crescente interesse da parte

del pubblico, soprattutto dal 1860, per le notizie riguardanti il nuovo assetto politico

italiano e la situazione economica e

sociale del Paese dopo l'unità. A quel tempo a

Roma affluirono numerosi finanziamenti per la nascita di nuove testate

giornalistiche, soldi che facilitarono la vita degli editori. Il "Capitan Fracassa" era

finanziato dal banchiere

toscano Moisé Bondi, che usava frequentare artisti e

intellettuali presso la birreria Morteo di via del Corso, nel palazzo dove

aveva sede (al piano di sopra) lo stesso giornale. In questo contesto, la

Serao – così come anche altri intellettuali, tra cui D'Annunzio e Carducci –

divenne una delle figure del legame tra giornalismo e mondo letterario.

Quelli di Roma furono anni molto produttivi per la Serao:

dopo il libro "Dal vero" (1879), nel 1881 pubblicò un libro di racconti intitolato "Leggende Napolitane"; seguirono "Cuore infermo" (1881)

e "Fantasia" (1883), quindi "Fior di passione"(1883),

"Piccole

anime" (1883), "La Virtù di checchina" (1884), sul tentativo

fallito di un'avventura amorosa di una donna borghese,

dove s'indagava il tema dell’arrivismo borghese

che, con il miraggio dei soldi e del lusso, inganna il

vuoto dell’esistenza. Seguirono "La conquista di Roma"

(1885), "Il romanzo della fanciulla" (1886), "Vita e avventure di

Riccardo Ioanna" (1887), che Benedetto Croce definì come "il

romanzo del giornalismo", e quindi "All'erta, sentinella!" (1889).

Tutte queste opere trattavano delle avversità della vita della gente comune

e furono particolarmente apprezzate dalla critica. Quelli di Roma furono anni molto produttivi per la Serao:

dopo il libro "Dal vero" (1879), nel 1881 pubblicò un libro di racconti intitolato "Leggende Napolitane"; seguirono "Cuore infermo" (1881)

e "Fantasia" (1883), quindi "Fior di passione"(1883),

"Piccole

anime" (1883), "La Virtù di checchina" (1884), sul tentativo

fallito di un'avventura amorosa di una donna borghese,

dove s'indagava il tema dell’arrivismo borghese

che, con il miraggio dei soldi e del lusso, inganna il

vuoto dell’esistenza. Seguirono "La conquista di Roma"

(1885), "Il romanzo della fanciulla" (1886), "Vita e avventure di

Riccardo Ioanna" (1887), che Benedetto Croce definì come "il

romanzo del giornalismo", e quindi "All'erta, sentinella!" (1889).

Tutte queste opere trattavano delle avversità della vita della gente comune

e furono particolarmente apprezzate dalla critica.

Il verismo nelle opere di Matilde Serao

Le opere più acclamate della Serao sono ancora oggi quelle che

aderiscono ad un realismo severo, all'interno dell'allora affermata

corrente letteraria del

Verismo. Si narrano i mali sociali del

sud d'Italia, le differenze di classe, la povertà che diventa sempre più

estrema, la corruzione della politica e delle istituzioni. Tra i suoi

scritti più conosciuti, troviamo "Il ventre di Napoli" (1884),

che racconta del mancato aiuto del governo al popolo napoletano durante lo

scoppio dell'epidemia di colera. In una Napoli caratterizzata dalle

contraddizioni, si descrive una nobiltà privilegiata che

conviveva con il "ventre" della città, costituito dal

suo popolino, uomini, donne, bambini, costretti a vivere

in condizioni di povertà inumana. Nel testo sono

descritte le tristi condizioni di vita, la rassegnazione

fatalistica, l'ignoranza e le superstizioni locali. Il

critico letterari Momigliano definì la Serao: "la più

grande pittrice di folle che abbia dato il nostro

verismo". Le opere più acclamate della Serao sono ancora oggi quelle che

aderiscono ad un realismo severo, all'interno dell'allora affermata

corrente letteraria del

Verismo. Si narrano i mali sociali del

sud d'Italia, le differenze di classe, la povertà che diventa sempre più

estrema, la corruzione della politica e delle istituzioni. Tra i suoi

scritti più conosciuti, troviamo "Il ventre di Napoli" (1884),

che racconta del mancato aiuto del governo al popolo napoletano durante lo

scoppio dell'epidemia di colera. In una Napoli caratterizzata dalle

contraddizioni, si descrive una nobiltà privilegiata che

conviveva con il "ventre" della città, costituito dal

suo popolino, uomini, donne, bambini, costretti a vivere

in condizioni di povertà inumana. Nel testo sono

descritte le tristi condizioni di vita, la rassegnazione

fatalistica, l'ignoranza e le superstizioni locali. Il

critico letterari Momigliano definì la Serao: "la più

grande pittrice di folle che abbia dato il nostro

verismo".

Il connubio

sentimentale e professionale con Scarfoglio

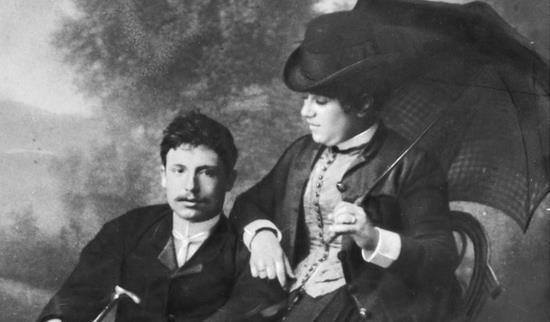

Alla redazione del Capitan Fracassa, Matilde conobbe il suo

futuro sposo, Edoardo Scarfoglio, intellettuale, scrittore e

giornalista. Non fu un incontro molto entusiasmante,

almeno inizialmente: lei ne rimase affascinata sin da

subito, lui ebbe invece a commentare uno dei suoi libri

come "una minestra fatta di tutti gli avanzi di un

banchetto copioso". Non era avvenente Matilde e lo sapeva, ma aveva

dalla sua una forte personalità e sapeva affabulare,

tanto da riuscire ad introdursi in un ambiente del tutto

ostile alle donne. Alla redazione del Capitan Fracassa, Matilde conobbe il suo

futuro sposo, Edoardo Scarfoglio, intellettuale, scrittore e

giornalista. Non fu un incontro molto entusiasmante,

almeno inizialmente: lei ne rimase affascinata sin da

subito, lui ebbe invece a commentare uno dei suoi libri

come "una minestra fatta di tutti gli avanzi di un

banchetto copioso". Non era avvenente Matilde e lo sapeva, ma aveva

dalla sua una forte personalità e sapeva affabulare,

tanto da riuscire ad introdursi in un ambiente del tutto

ostile alle donne.

Nel 1885 i due si sposarono e misero su famiglia. Il

matrimonio fu un vero evento mondano e fu descritto da

Gabriele D’Annunzio su La Tribuna del 3 marzo.

Dall’unione nacquero quattro figli maschi, Antonio,

Carlo, Paolo e Michele, tutti futuri giornalisti.

Nonostante le gravidanze, il lavoro di Matilde non si

interruppe. I due coniugi fondarono un

proprio giornale, "Il Corriere di Roma", definito come

il primo tentativo italiano di creare un quotidiano sul

modello della stampa

parigina. Il giornale però ebbe vita breve, si conquistò un affezionato pubblico,

ma subì la concorrenza del più letto "La Tribuna",

altro quotidiano romano della sinistra storica, molto più diffuso all'epoca.

Il quotidiano dei coniugi Serao-Scarfoglio finì per essere molto indebitato

e cessò le pubblicazioni nel novembre del 1887. Venne successivamente

sostituito da una nuova esperienza giornalistica, questa volta a Napoli,

nata grazie all'aiuto dell'allora proprietario del Corriere del Mattino,

Matteo Schilizzi (che si accollò tutti i debiti del giornale

romano).

Il Corriere di

Napoli, il Mattino e il successo delle cronache mondane

Nel 1888, dall'unione del quotidiano romano e del giornale di

Schilizzi, nacque il "Corriere di Napoli", che da lì a breve sarebbe

diventato uno dei quotidiani di maggior successo del sud

Italia; di particolare apprezzamento fu la rubrica

espressamente curata dalla Serao, intitolata "Api, Mosconi e Vespe", che

trattava sagacemente di cronaca

mondana. Erano articoli di cronaca popolare che rappresentavano la vita

cittadina in modo vivace e disinvolto, capaci di

catturare l'attenzione del lettore. Il pubblico

femminile percepiva la giornalista quasi come una

confidente per le cronache mondane e i pettegolezzi,

inoltre Matilde e si era ritagliata un ruolo anche come

esperta di ricette di cucina e consigliera per le norme

di buona creanza.

Di se stessa, la Serao scrisse:

"Dal primo giorno, io non ho mai voluto né saputo essere

altro che una fedele e umile cronista della mia memoria".

Lasciata successivamente anche questa esperienza,

e non senza una buona uscita (100mila lire dell'epoca), nel 1892 la Serao

fondò con il marito un altro quotidiano, il Mattino, ancora oggi tra

i più diffusi giornali italiani e all'epoca il giornale

più venduto e conosciuto dell'intero Sud Italia.

Lo scandalo e il divorzio

Il 1892 fu però un periodo abbastanza sfortunato.

Il tradimento del marito con la cantante Gabrielle Bessard, ebbe

tragiche conseguenze: rimasta incinta, l'amante morì suicida, sulla porta di casa dell'uomo

non prima d'aver lasciato la povera

figlioletta in fasce sull'uscio. La notizia fu censurata poco proprio dal giornale di

proprietà della coppia, e venne invece pubblicata su "Il Corriere", suscitando

grande scalpore e risonanza mediatica. La neonata venne da subito

presa in cura da Matilde, che adottò la bambina (dandole perfino il nome

della madre, Paolina) e lasciò definitivamente il marito

dopo poco (Scarfoglio morì a Napoli nel 1917). Il 1892 fu però un periodo abbastanza sfortunato.

Il tradimento del marito con la cantante Gabrielle Bessard, ebbe

tragiche conseguenze: rimasta incinta, l'amante morì suicida, sulla porta di casa dell'uomo

non prima d'aver lasciato la povera

figlioletta in fasce sull'uscio. La notizia fu censurata poco proprio dal giornale di

proprietà della coppia, e venne invece pubblicata su "Il Corriere", suscitando

grande scalpore e risonanza mediatica. La neonata venne da subito

presa in cura da Matilde, che adottò la bambina (dandole perfino il nome

della madre, Paolina) e lasciò definitivamente il marito

dopo poco (Scarfoglio morì a Napoli nel 1917).

Nel frattempo, la sua attività letteraria continuò senza

sosta. Nel 1891 fu pubblicato "Il paese di Cuccagna", uno dei romanzi

più significativi della letteratura veristica italiana. Vi si narrano usi e

costumi del sottoproletariato partenopeo e dei piccoli artigiani, che

affidano tutte le loro speranze alla mitica vincita al Lotto. Napoli è stata

il grande teatro a cielo aperto dove la giornalista attingeva ispirazione,

osservando e narrando i suoi abitanti la Serao ci ha regalato un dipinto

unico dell'epoca, pieno di vita, rappresentando gli aristocratici, surreali

e inadeguati, i borghesi vacui e i popolani, veri e vicini con le loro gioie

e disperazioni, miserie e speranze, furbizie e innocenza.

Del 1890 è "Addio, amore!" (1890), seguirono "Castigo" (1893),

"L'infedele" (1897), "Nel paese di Gesù"

(1898), dai ricordi di un viaggio in Palestina, "La ballerina" (1899),

"Suor Giovanna della Croce" (1900).

La separazione con Edoardo Scarfoglio avvenne

ufficialmente nel 1902, in concomitanza con la Commissione d'inchiesta

del senatore Saredo su Napoli, che indagava sul risanamento della città

e il presunto malaffare con la camorra dell'allora sindaco. L'inchiesta

coinvolse anche la testata giornalistica del Mattino, lo stesso Scarfoglio,

e indirettamente anche Matilde, che venne additata per scambio di

raccomandazioni per alcune posizioni di lavoro. La separazione con Edoardo Scarfoglio avvenne

ufficialmente nel 1902, in concomitanza con la Commissione d'inchiesta

del senatore Saredo su Napoli, che indagava sul risanamento della città

e il presunto malaffare con la camorra dell'allora sindaco. L'inchiesta

coinvolse anche la testata giornalistica del Mattino, lo stesso Scarfoglio,

e indirettamente anche Matilde, che venne additata per scambio di

raccomandazioni per alcune posizioni di lavoro.

Un giornale

tutto suo e un nuovo compagno

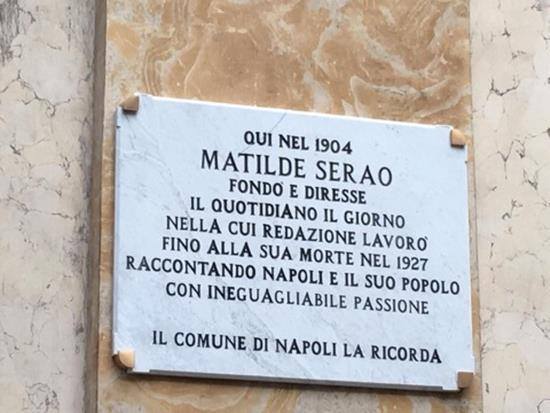

La scrittrice lasciò Il Mattino il 13 novembre del 1902, e dopo vari altri tentativi, infruttuosi,

approdò nel 1904 ad una nuova avventura, quella del "Il Giorno", che

fondò e diresse. Divenne così la prima donna nella storia del

giornalismo italiano a dirigere una testata giornalistica, entrando in concorrenza con

il quotidiano diretto dall'ormai ex

marito.

Nello stesso periodo ebbe inizio il rapporto sentimentale

con il giornalista e avvocato, Giuseppe Natale.

Nel 1917, dopo la morte di Scarfoglio, Matilde lo sposò,

ufficializzando così la loro unione. Da lui ebbe una figlia, all'età di 48

anni, che chiamò Eleonora. Natale l'accompagnò per il resto della vita. Il

nome Eleonora fu dato alla figlia in onore di Eleonora Duse, famosa

attrice e amica di lunga data di Matilde: le due donne furono molto legate, e non

solo Matilde fece da testimone di nozze alla Duse, ma ebbe anche modo di

recensire molti dei suoi spettacoli, così come di esserle consigliera fidata.

Ad esempio la convinse ad accettare il ruolo nel suo primo ed unico

film, nel 1916, tratto dal romanzo di

Grazia Deledda,

"Cenere". A documentare la stretta

amicizia è anche uno scambio epistolare tra le due donne, lettere scritte

tra il 1901 ed il 1924.

Lo stile di Matilde Serao

Le sue

osservazioni la Serao le custodiva gelosamente ed erano le stesse di cui si

cibavano i suoi romanzi, e non poteva essere altrimenti: le sue analisi

venivano trasfigurate nei romanzi magari definiti mondani dalla critica

letteraria del tempo, eppure così potenti da offrire uno

spaccato umano dell'allora società, più credibile di quello di molti altri

intellettuali più famosi. Tanti la criticarono per il suo stile, ma

la sua priorità non era stilistica, bensì quella di comunicare al lettore,

di farlo partecipare, coinvolgerlo, ottenere la sua comprensione della trama

dello spettacolo tragicomico offerto da Napoli.

Per l'epoca fu una scrittrice di best seller, facendo fiorire il genere

della scrittura al femminile, raccontando con la propria penna, i suoi

tempi.

Le donne di Matilde

Se

la Serao da una parte è stata elogiata per la vera

rappresentazione della società della sua epoca, e del

ruolo femminile, dall'altra si è spesso sottolineato come non

abbia mai condannato apertamente le divisioni sociali,

la condizione inferiore delle donne, né tanto meno abbia proposto rimedi.

Non volle mai sostenere le battaglie e le esternazioni del

nascente movimento femminista, come quelle a favore del diritto di voto

alle donne e del divorzio. In effetti la Serao è

stata una donna che scriveva di donne ma che non volle

mai essere una femminista, probabilmente per mantenere

l'acquisizione di un ruolo (quello intellettuale) fino

ad allora tipicamente maschile. Se

la Serao da una parte è stata elogiata per la vera

rappresentazione della società della sua epoca, e del

ruolo femminile, dall'altra si è spesso sottolineato come non

abbia mai condannato apertamente le divisioni sociali,

la condizione inferiore delle donne, né tanto meno abbia proposto rimedi.

Non volle mai sostenere le battaglie e le esternazioni del

nascente movimento femminista, come quelle a favore del diritto di voto

alle donne e del divorzio. In effetti la Serao è

stata una donna che scriveva di donne ma che non volle

mai essere una femminista, probabilmente per mantenere

l'acquisizione di un ruolo (quello intellettuale) fino

ad allora tipicamente maschile.

Del ruolo della donna nella società Matilde Serao si dimostrò essere

una delle più fedeli descrittrici e ne furono dimostrazione oltre alle varie

pubblicazioni anche la partecipazione alla rivista bimestrale

"Il Giornale delle Donne", rivista femminile e conformista,

dell'epoca. Descrisse le donne ma non fece dell'emancipazione la sua

causa, semplicemente realizzò la sua emancipazione di donna.

Scrisse di sé:

"conquisto

il mio posto a furia di urti, di gomitate,

col fitto

e ardente desiderio di arrivare,

senza aver

nessuno che mi aiuti o quasi nessuno.

Ma tu sai

che io non do ascolto alle debolezze del mio sesso e tiro avanti per la via

come fossi un giovanotto".

La scrittrice, che aveva ritratto nei suoi romanzi il volto e l’animo di

tante donne, popolane, borghesi, aristocratiche, a nessuna di queste

aveva mai fatto manifestare idee che non fossero conformi alla mentalità

dominante.

Apprezzata è certo la rappresentazione della

verità, della realtà che osservò con cura e acume, che qui vogliamo ricordare in alcuni suoi pensieri, dalla

prefazione a "L'anima semplice. Suor Giovanna della Croce" del 901:

"Esse [le donne] hanno di somigliante una sola cosa, viva e

schietta, ed è il dolore: hanno di somigliante questa crisi dell’anima,

questa crisi così rude, che lacera tutti i veli dell’artificio sociale, che

strappa tutte le leggere parvenze della vita mondana, che dirada tutte le

ipocrisie e che mostra nudo, ferito, sanguinante, il cuore umano della

principessa e della sconosciuta operaia".

Matilde Serao scrisse di tutto, dall’articolo di costume a quello sulla

moda o sull’arredamento, all’articolo di critica letteraria o di stampo

politico, servendosi spesso di pseudonimi per muoversi meglio in un universo

professionale prettamente maschile. Manifestò poca propensione per le idee

femministe che cominciavano a diffondersi, opponendosi alle novità e

all'istituzione del suffragio femminile e del divorzio. Restò un

osservatrice attenta della strenua lotta per la sopravvivenza del popolo e

della condizione femminile, ma scelse di stare lontana dal giornalismo come

forma espressiva e colta delle donne, alla Eleonora Pimentel de Fonseca (che

durante la repubblica napoletana del 1799 aveva fondato il giornale

politico- rivoluzionario, il Monitore Napoletano). Sul ruolo della donna

aveva fatto la sua scelta e non fu quella politica che altre donne, in

quegli anni, avrebbero sperato da lei.

Gli ultimi anni

Non le sono mancate le polemiche nei confronti del suo atteggiamento

verso il fascismo,

nonostante i pezzi antifascisti pubblicati sui suoi giornali. La critica

ha polemizzato sul fatto che nei suoi salotti mondani, la Serao incontrasse lo stesso Benito Mussolini, il quale pur sapendola ostile

al fascismo (“Io sono antifascista? aveva avuto l'ardire di

confessargli, a testa alta), la teneva comunque in buona considerazione,

almeno fino a quando i rapporti tra i due vennero compromessi con la

pubblicazione, la sua ultima in vita, di "Mors tua.... Romanzo in tre

giornate" (1926). Il romanzo fu osteggiato dal regime fascista per il

suo contenuto fortemente critico verso la retorica della guerra, per il

messaggio chiaro che ammonisce: nessuno uscirà indenne dalla guerra, tutti

avranno qualche ferita immedicabile, ognuno dovrà fare i conti con qualcosa

di irrimediabilmente perso. Nello stesso anno perse il Premio Nobel, a

favore di Grazia Deledda, in parte probabilmente anche per l'opposizione del

regime fascista alla sua vittoria.

Nel 1927 la Serao morì a causa di un infarto, che la colpì mentre scriveva.

Aveva 71 anni. Partecipò al suo funerale una marea di gente del popolo. Le sue spoglia riposano nel cimitero di Poggioreale a Napoli.

Giornalismo e marketing

Scrisse ben 26 romanzi, fondò e diresse più di un giornale. Fu una donna

visionaria nel giornalismo come nelle strategie di vendita (creò

addirittura una tessera a punti per l'acquisto del giornale). La giornalista

Miriam Mafai ha scritto che “Tutto il giornalismo italiano è figlio di

Matilde Serao e di Edoardo Scarfoglio?, usando i numeri per spiegare la

sua frase: alla fine del 1800, Matilde e il marito erano riusciti a vendere

ben 30.000 copie del loro giornale, un miracolo editoriale se si pensa che

gli abitanti di Napoli erano circa 500.000 e che il tasso di

alfabetizzazione era solo il 25%. Un giornalismo moderno quello di Matilde

Serao, con pezzi di costume, aforismi, curiosità, temi di cronaca e

polemica capaci di attirare lettori e abbonamenti, un esempio di marketing

inimmaginabile all'epoca.

Gli albori del

cinema

La Serao fu la prima tra gli intellettuali italiani a scrivere di cinema

con un ironico articolo del 1906 e passerà da posizioni critiche verso la

nuova arte a una partecipazione sempre più convinta che si realizza in

articoli di critica cinematografica e in scritture per il cinema con

adattamenti dai suoi romanzi e con sceneggiature. Nella critica

cinematografica in particolare la Serao sperimenta nuovi spazi giornalistici

per la scrittura.

Antologia

critica

Benché Matilde Serao abbia, nel corso della sua carriera, pubblicato

libri divenuti molto popolari, il giudizio critico sulla sua opera è stato a

lungo compromesso dalla severa opinione di Renato Serra (Cesena, 5

dicembre 1884 – Monte Podgora, 20 luglio 1915), autorevole critico

letterario dell'epoca, che la relega più al ruolo (secondario per un

critico) di giornalista che a quello di di romanziera. Parte di questo

giudizio fu condizionato dalla stesura da parte della Serao di piccoli

romanzi mondani.

Benedetto Croce la pensava in modo sulla scrittrice napoletana e le

riconosceva una "fantasia mirabilmente limpida e viva", ma si

ricordano i commenti di anche Pietro Pancrazi, oltre che di Attilio

Momigliano, il quale definì la Serao: «la più grande pittrice di folle

che abbia dato il nostro verismo». Il Premio Nobel Giosuè Carducci la

giudicò "la più forte prosatrice d'Italia", Gabriele D'Annunzio che

nutriva per lei una profonda amicizia le dedicò il romanzo Giovanni

Episcopo (e pubblicò articoli sul Mattino, giornale fondato dalla

Serao insieme al Scarfoglio e fece parte della redazione di Capitan

Fracassa), mentre Paul Bourget scrisse la prefazione alla traduzione

francese de Il paese di cuccagna. Sulla rivista letteriaria "La

revue blanche", fondata a

Liegi nel 1889 da Paul Leclercq e Auguste Jeunehomme,

la Serao scrisse alcuni pezzi al fianco di personalità come Marcel Proust e

Guillaume Apollinaire. Il traduttore francese della Serao era Georges

Herelle, lo stesso che traduceva D'Annunzio.

Uno dei punti deboli della Serao secondo la critica fu l'inclinazione

alle chiacchiere mondane che potevano precipitare verso il pettegolezzo. Le

curiosità sulle vite mondane di Roma e Napoli, spesso fecero deviare il

giudizio di molti sulle sue notevolissime doti giornalistiche e artistiche.

Fa eccezione a tutto questo, anche per la critica, il reportage che diede

vita a Il ventre di Napoli, che mise in luce la realtà dei quartieri

degradati e fatiscenti della città, brulicanti di una umanità incredibile.

La critica letteraria e scrittrice Anna Banti apprezzò la prima parte

della produzione di Serao, considerando minori gli ultimi vent’anni di

attività della scrittrice; stimò la sua capacità di osservatrice, mentre

disapprovò (ancora una volta) le influenze mondano-dannunziane del secondo

periodo.

Opere di Matilde Serao

Opale, Tipografia De Angelis (con lo pseudonimo di Tuffolina), Napoli

1878. (Raccolta di bozzetti poi apparsi in parte nella raccolta "Dal Vero")

Dal vero, Editrice Sociale Perussia e Quadrio, Milano 1879.

Raccolta Minima, Editrice Sociale Perussia e Quadrio, Milano 1881.

Leggende napoletane, Ottino, Milano 1881.

Cuore infermo, Casanova, Torino 1881.

Pagina azzurra, Quadrio, Milano 1883.

Fantasia, Francese Casanova Editore, Torino 1883.

La virtù di Checchina, Giannotta, Catania 1884.

Il ventre di Napoli, Treves, Milano 1884.

La conquista di Roma, Barbera, Firenze 1885.

Il romanzo della fanciulla, Treves, Milano 1886.

Vita e avventure di Riccardo Joanna, Giuseppe Galli Editore, Milano 1887.

L'Italia a Bologna, Treves, Milano 1888.

Fior di passione, Giuseppe Galli Editore, Milano 1888.

All'erta sentinella! Racconti napoletani, Treves, Milano 1889.

Addio amore! Tipografia di Francesco Giannini e Figli, Napoli 1890.

Il paese di cuccagna, Romanzo napoletano, Treves, Milano 1891.

Piccolo romanzo, Pierro, Napoli 1891.

La donna dall'abito nero (Fior di passione), Pierro, Napoli 1892.

Castigo, Francesco Casanova Editore, Torino 1893.

Gli amanti, Treves, Milano 1894.

Le amanti, Treves, Milano 1894.

Beatrice, Pierro, Napoli 1895. (Presente nella raccolta

Sognando

col titolo "La donna ispiratrice")

L'indifferente, Pierro, Napoli 1896.

Donna Paola, Vogherà, Roma 1897.

L'infedele, Editrice Brigola, Milano 1897.

Storia di una monaca, Giannetta, Catania 1898.

Nel Paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Tipografia Aurelio

Tocco, Napoli 1899.

La ballerina, Giannetta, Catania 1899.

Come un fiore, Tipografia Salvatore Landi, Firenze 1900.

Fascino Muliebre, Istituto Italiano di Arti Grafiche, Bergamo 1901.

Suor Giovanna della Croce, Treves, Milano 1901.

Lettere d'amore, Giannetta, Catania 1901.

La Madonna e i Santi, Tipografia Angelo Traili, Napoli 1902.

Novelle sentimentali, Belforte, Livorno, 1902.

L'anima dei fiori, Libreria Editrice Nazionale, Milano 1903.

Storia di due anime, Roma 1904.

Santa Teresa, Giannetta, Catania 1904.

L'Italia e Stendhal, Giannetta, Catania 1904.

Saper vivere. Norme di buona creanza, Perrella, Napoli 1905.

Tre donne, Vogherà, Roma 1905.

Sognando, Giannotta, Catania 1906.

La leggenda di Napoli, Perrella, Napoli 1906.

Sterminator Vesevo. Diario dell'eruzione. Aprile 1906, Perrella, Napoli

1906.

Dopo il perdono, Roma 1906.

Dopo il perdono. Dramma in quattro atti, Perrella, Napoli 1908.

Lettere di una viaggiatrice, Perrella, Napoli 1908.

I capelli di Sansone, Perrella, Napoli 1909.

San Gennaro nella leggenda e nella vita, Carabba, Lanciano 1909.

Evviva la vita! Nuova Antologia, Firenze, 1909

La Dernièrefée. Conte pour les enfants, Devambetz, Parigi, 1909.

Il Pellegrino Appassionato, Perrella, Napoli 1911.

Evviva la guerra! Primavera Italica, Perrella, Napoli 1912.

La mano tagliata, Salani, Firenze 1912.

Ella non rispose, Treves, Milano 1914.

Idillio di Pulcinella, Casa Editrice Italiana di A. Quattrini, Firenze 1914.

La leggenda di Napoli, Tipografia Bideri, Napoli 1916.

Piccole Anime, Tipografia Bideri, Napoli 1916.

Parla una donna. Diario femminile di guerra. Maggio 1915-marzo 1916, Treves,

Milano 1916.

Temi il leone, Salani, Firenze 1916.

La vita è così lunga, Treves, Milano 1918.

La moglie di un grand'uomo, Quintieri, Milano 1919.

Ricordando Neera. Conferenza tenuta il 10 maggio 1920 a Milano, Treves,

Milano 1920.

Preghiere, Treves, Milano 1921.

Mors tua... romanzo in tre giornate, Treves, Milano 1926.

Alcuni suoi

romanzi hanno avuto pubblicazione postuma, tra cui "Via delle cinque lune"

(Altro titolo per "Giovannino o la Morte" )

(1941) e "L'occhio di Napoli" (1962).

Copyright ©

Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque

forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza

autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

|