|

Museo di Capodimonte

|

Il Museo di Capodimonte, si

trova nel maestoso palazzo omonimo, una delle maggiori attrazioni di

Napoli, uno dei maggiori musei europei che non ha niente da invidiare ad

istituzioni come il

Prado di

Madrid, il

Louvre o la

National Gallery di Londra, situato sulle alture della città

che offrono tra l'altro il quadro di Napoli e della sua baia. Dal 1743, l'edificio, oggi come

Museo Nazionale, ospita, per espresso volere di

Carlo III di Borbone la collezione d'arte di Elisabetta Farnese

(sua madre). Il re non si fermò al museo, ma per suo volere furono anche

creati i laboratori di Capodimonte, officine di ceramiche artistiche.

|

|

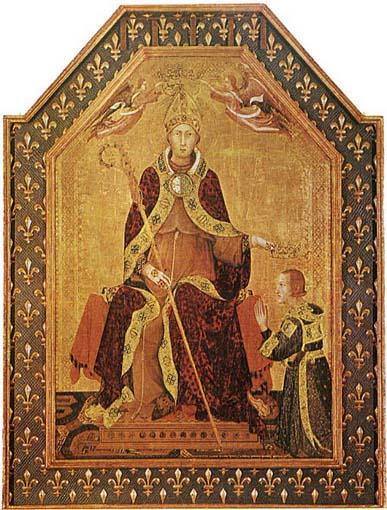

Tra

gli straordinari capolavori opere di

Raffaello,

Caravaggio,

Pieter Bruegel il Vecchio,

Tiziano (nove sue

opere),

Parmigianino,

Tintoretto, Perugino,

Mantegna,

Velazquez,

Goya,

Van Dyck, Mattia Preti, Luca Giordano,

Annibale

Carracci,

El Greco,

Simone Martini, Taddeo Di Bartolo,

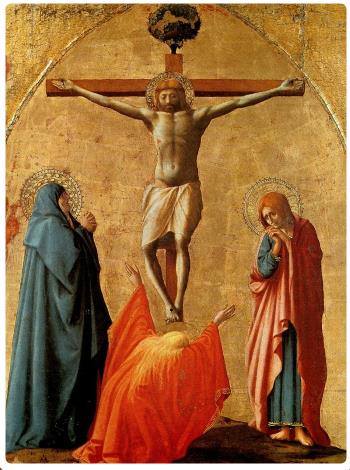

Bernardo Daddi, una Crocefissione del

Masaccio, proveniente dal

Polittico di Pisa (che stava nella Chiesa di Santa

Maria del Carmine nella città toscana) (un'intera sala a lui dedicata),

Masolino,

Botticelli, Luca Signorelli,

Perugino,

Pinturicohio, Lippi, Correggio, il

Giambologna. In più l’esposizione dedicata all’arte

contemporanea (secondo e terzo piano), ospita capolavori

di artisti di fama internazionale, tra cui Andy

Warhol,

Mimmo Jodice, Alberto Burri, Mario Merz, Joseph

Kosuth, Enzo Cucchi, Michelangelo

Pistoletto. Dalle finestre e al terrazzo da cui si

osserva un quadro anch'esso bellissimo, la città con

l'azzurro mare, i Campi Flegrei e le Isole in una

inquadratura che non si dimentica. Tra

gli straordinari capolavori opere di

Raffaello,

Caravaggio,

Pieter Bruegel il Vecchio,

Tiziano (nove sue

opere),

Parmigianino,

Tintoretto, Perugino,

Mantegna,

Velazquez,

Goya,

Van Dyck, Mattia Preti, Luca Giordano,

Annibale

Carracci,

El Greco,

Simone Martini, Taddeo Di Bartolo,

Bernardo Daddi, una Crocefissione del

Masaccio, proveniente dal

Polittico di Pisa (che stava nella Chiesa di Santa

Maria del Carmine nella città toscana) (un'intera sala a lui dedicata),

Masolino,

Botticelli, Luca Signorelli,

Perugino,

Pinturicohio, Lippi, Correggio, il

Giambologna. In più l’esposizione dedicata all’arte

contemporanea (secondo e terzo piano), ospita capolavori

di artisti di fama internazionale, tra cui Andy

Warhol,

Mimmo Jodice, Alberto Burri, Mario Merz, Joseph

Kosuth, Enzo Cucchi, Michelangelo

Pistoletto. Dalle finestre e al terrazzo da cui si

osserva un quadro anch'esso bellissimo, la città con

l'azzurro mare, i Campi Flegrei e le Isole in una

inquadratura che non si dimentica.

Composizione nel tempo della

Collezione Farnese

Il

nucleo principale delle raccolte conservate nel Museo

di Capodimonte

è costituito dalla straordinaria Collezione Farnese,

composta da opere d'arte provenienti dai palazzi di

famiglia di

Piacenza,

Parma,

color no è

Roma.

La famiglia Farnese originaria di Tuscania e diffusasi

nell'orvietano, a partire dal 1400 divenne molto potente

fino a che le sue vicende si consumarono fra Parma e

Roma. Il primo a elevare la casata a rango superiore fu

il cardinale

Alessandro Farnese vissuto tre 1468 e il 1549. Avviato alla carriera

ecclesiastica a soli 15 anni, a Roma il prelato si

dedicò con passione agli studi umanistici sotto la guida

di Pomponio Leto. Fu tuttavia coinvolto in alcune

vicende politiche che videro contrapporsi la sua

famiglia a Innocenzo VIII (Giovanni Battista

Cybo): preso in ostaggio, fu rinchiuso a

Castel

Sant'Angelo da dove evase il 25 maggio

del 1486. Abbandonata Roma, si rifugiò a

Firenze

sotto la protezione di Lorenzo de' Medici . Nella

città toscana poté assistere anche alle lezioni di

Marsilio Ficino e conoscere Giovanni Pico della

Mirandola e due futuri papi Giovanni e

Giulio de' Medici. Il periodo dell'esilio forzato si

trasformò quindi in un'occasione di incontro con la

celebre Accademia Neoplatonica

sostenuta da Lorenzo il Magnifico. Nel 1490 il mutamento

del quadro politico riportò il cardinale Alessandro

Farnese a Roma. Rimasto unico maschio di casa Farnese,

il prelato, per assicurare la continuità dinastica,

strinse un legame con Silvia Ruffini, vedova

dalla quale ebbe ben quattro figli. Il progetto di

rafforzare il potere della famiglia continuò con maggior

vigore dopo la sua elezione al soglio pontificio con il

nome di Paolo III, il 13 ottobre del 1534. Fu il

papa, tra le altre cose fu acerrimo nemico

dell'imperatore

Carlo V, promotore del

Concilio

di Trento e della Controriforma e

dell'istituzione dell'ordine dei Gesuiti di Ignazio

da Loyola, di cui faceva parte anche il papa

Francesco. Il

nucleo principale delle raccolte conservate nel Museo

di Capodimonte

è costituito dalla straordinaria Collezione Farnese,

composta da opere d'arte provenienti dai palazzi di

famiglia di

Piacenza,

Parma,

color no è

Roma.

La famiglia Farnese originaria di Tuscania e diffusasi

nell'orvietano, a partire dal 1400 divenne molto potente

fino a che le sue vicende si consumarono fra Parma e

Roma. Il primo a elevare la casata a rango superiore fu

il cardinale

Alessandro Farnese vissuto tre 1468 e il 1549. Avviato alla carriera

ecclesiastica a soli 15 anni, a Roma il prelato si

dedicò con passione agli studi umanistici sotto la guida

di Pomponio Leto. Fu tuttavia coinvolto in alcune

vicende politiche che videro contrapporsi la sua

famiglia a Innocenzo VIII (Giovanni Battista

Cybo): preso in ostaggio, fu rinchiuso a

Castel

Sant'Angelo da dove evase il 25 maggio

del 1486. Abbandonata Roma, si rifugiò a

Firenze

sotto la protezione di Lorenzo de' Medici . Nella

città toscana poté assistere anche alle lezioni di

Marsilio Ficino e conoscere Giovanni Pico della

Mirandola e due futuri papi Giovanni e

Giulio de' Medici. Il periodo dell'esilio forzato si

trasformò quindi in un'occasione di incontro con la

celebre Accademia Neoplatonica

sostenuta da Lorenzo il Magnifico. Nel 1490 il mutamento

del quadro politico riportò il cardinale Alessandro

Farnese a Roma. Rimasto unico maschio di casa Farnese,

il prelato, per assicurare la continuità dinastica,

strinse un legame con Silvia Ruffini, vedova

dalla quale ebbe ben quattro figli. Il progetto di

rafforzare il potere della famiglia continuò con maggior

vigore dopo la sua elezione al soglio pontificio con il

nome di Paolo III, il 13 ottobre del 1534. Fu il

papa, tra le altre cose fu acerrimo nemico

dell'imperatore

Carlo V, promotore del

Concilio

di Trento e della Controriforma e

dell'istituzione dell'ordine dei Gesuiti di Ignazio

da Loyola, di cui faceva parte anche il papa

Francesco.

In campo culturale Paolo III mostrò una forte passione per la scultura

antica, tanto da impossessarsi di molti dei pezzi rinvenuti durante i

continui scavi che venivano intrapresi a Roma. Forte della sua autorità, il

pontefice mise insieme una superba raccolta di antichità, l'unica a Roma in

grado di tenere testa a quella del Vaticano (la raccolta oggi è conservata

nel Museo Nazionale Archeologico di Napoli). Alcuni dei pezzi più

importanti di questa collezione provengono dalle Terme di Caracalla,

dove 1545 si scavò per reperire materiale da impiegare nella costruzione

della nuova

Basilica

di San Pietro. Arbitrariamente Paolo III fece trasportare le

sculture nel palazzo di famiglia,

dove

furono sistemate in parte nel giardino e in parte sotto le le arcate del

cortile. Fino a qui emerge un gusto collezionistico diretto esclusivamente

la scultura antica. In effetti Paolo III si occupò di pittura solo

occasionalmente e l'acquisizione di opere di eccezionale valore fu un fatto

del tutto casuale. A tale proposito è significativo ricordare come il

pontefice riuscì ad ottenere quadri da Tiziano che, in quel periodo,

era il pittore maggiormente conteso dai sovrani più potenti d'Europa.

L'artista si impegnò a rispettare le commissioni ricevute, in prevalenza

ritratti, purché Paolo III affidasse al figlio Pomponio, che al

mestiere del padre aveva preferito la vita ecclesiastica, una prestigiosa

diocesi veneta. Ma il pontefice venne meno al tacito accordo tanto che

Tiziano interruppe ogni rapporto con lui (nella foto potete vedere un

ritratto di Paolo III dell'artista veneziano ospitato nel Museo di

Capodimonte). All'età di ottantun anni la sua salute peggiorò

improvvisamente: un violento alterco con i nipoti Ottavio e

Alessandro riguardante l'annessione del Ducato di Parma e Piacenza gli

causò una grave infermità dalla quale non si risollevò più. dove

furono sistemate in parte nel giardino e in parte sotto le le arcate del

cortile. Fino a qui emerge un gusto collezionistico diretto esclusivamente

la scultura antica. In effetti Paolo III si occupò di pittura solo

occasionalmente e l'acquisizione di opere di eccezionale valore fu un fatto

del tutto casuale. A tale proposito è significativo ricordare come il

pontefice riuscì ad ottenere quadri da Tiziano che, in quel periodo,

era il pittore maggiormente conteso dai sovrani più potenti d'Europa.

L'artista si impegnò a rispettare le commissioni ricevute, in prevalenza

ritratti, purché Paolo III affidasse al figlio Pomponio, che al

mestiere del padre aveva preferito la vita ecclesiastica, una prestigiosa

diocesi veneta. Ma il pontefice venne meno al tacito accordo tanto che

Tiziano interruppe ogni rapporto con lui (nella foto potete vedere un

ritratto di Paolo III dell'artista veneziano ospitato nel Museo di

Capodimonte). All'età di ottantun anni la sua salute peggiorò

improvvisamente: un violento alterco con i nipoti Ottavio e

Alessandro riguardante l'annessione del Ducato di Parma e Piacenza gli

causò una grave infermità dalla quale non si risollevò più.

Alla morte di Paolo III, nel 1549, la fortuna di Farnese a Roma segnò una

momentanea battuta d'arresto. A riportare alla ribalta quel nome furono i

nipoti del pontefice, entrambi cardinali, il già citato Alessandro,

vissuto tra 1520 il 1589 e Ranuccio vissuto tre 1530 e il 1565. Il

primo mostrò grande sensibilità verso l'arte; fu un fervido sostenitore dei

gesuiti che a lui devono la costruzione della loro chiesa più importante,

quella Chiesa del Gesù oggi considerata come una delle più

significative testimonianze del barocco romano.

Tutti

Farnese a Roma abitarono nella residenza di

Palazzo Farnese, che è oggi sede dell'ambasciata di Francia. Il

palazzo era stato commissionato da Paolo III, ancora

cardinale, ad Antonio da San Gallo il Giovane nel

1514. Alla morte dell'architetto fiorentino i lavori

proseguirono sotto la direzione di

Michelangelo. Della sua decorazione si occupò il cardinale Odoardo

Farnese vissuto tra il 1573 e il 1626, che nel 1594

chiamò a Roma

Annibale Carracci. A partire

dall'anno successivo l'artista bolognese affrescò la

cappella privata con Cristo e la donna di Cana,

il "camerino" e la celebre galleria con scene ispirate

agli Amori degli dei. Il cardinale Odoardo fu

l'ultimo "inquilino" di palazzo Farnese. Negli anni dopo

la sua morte la residenza fu abbandonata e spogliata

degli arredi più preziosi, in parte chiusi nel

guardaroba e in parte spediti a Parma. Le sculture

antiche, forse per la difficoltà a trasportarle,

continuarono ancora per un secolo ad arredare il

giardino e ad essere oggetto di ammirazione degli

stranieri di passaggio a Roma per quello che sarebbe

divenuto il Grand Tour

(vedere a tal proposito il

Viaggio in Italia di Goethe). Tutti

Farnese a Roma abitarono nella residenza di

Palazzo Farnese, che è oggi sede dell'ambasciata di Francia. Il

palazzo era stato commissionato da Paolo III, ancora

cardinale, ad Antonio da San Gallo il Giovane nel

1514. Alla morte dell'architetto fiorentino i lavori

proseguirono sotto la direzione di

Michelangelo. Della sua decorazione si occupò il cardinale Odoardo

Farnese vissuto tra il 1573 e il 1626, che nel 1594

chiamò a Roma

Annibale Carracci. A partire

dall'anno successivo l'artista bolognese affrescò la

cappella privata con Cristo e la donna di Cana,

il "camerino" e la celebre galleria con scene ispirate

agli Amori degli dei. Il cardinale Odoardo fu

l'ultimo "inquilino" di palazzo Farnese. Negli anni dopo

la sua morte la residenza fu abbandonata e spogliata

degli arredi più preziosi, in parte chiusi nel

guardaroba e in parte spediti a Parma. Le sculture

antiche, forse per la difficoltà a trasportarle,

continuarono ancora per un secolo ad arredare il

giardino e ad essere oggetto di ammirazione degli

stranieri di passaggio a Roma per quello che sarebbe

divenuto il Grand Tour

(vedere a tal proposito il

Viaggio in Italia di Goethe).

I Farnese a Parma

A

seguito delle complesse vicende politiche, nel 1545

Paolo III investì Parma e Piacenza del titolo di ducato

affidandone il governo all'ambizioso figlio

Pier Luigi Farnese (nel ritratto a sinistra sempre dipinto da

Tiziano, ospitato anch'esso a Capodiponte) vissuto tra

1503 e il 1547. Tuttavia, il nuovo duca non fu mai

riconosciuto dall'imperatore Carlo V che anzi

rivendicò i suoi diritti su quel territorio, una

diatriba che si concluse con l'omicidio di Pier Luigi

Farnese (la cosiddetta Congiura di Piacenza,

ordita da Ferrante Gonzaga). La morte del figlio non

scoraggiò Paolo III che tentò di annettere Parma e

Piacenza allo Stato della Chiesa. Ma il pontefice non

poteva prevedere il voltafaccia del figlio di Pier Luigi

e suo nipote Ottavio Farnese (vissuto tre 1524 e

1586) che a sorpresa si alleò con Carlo V, ottenendone

in cambio l'investitura di duca di Parma. A

seguito delle complesse vicende politiche, nel 1545

Paolo III investì Parma e Piacenza del titolo di ducato

affidandone il governo all'ambizioso figlio

Pier Luigi Farnese (nel ritratto a sinistra sempre dipinto da

Tiziano, ospitato anch'esso a Capodiponte) vissuto tra

1503 e il 1547. Tuttavia, il nuovo duca non fu mai

riconosciuto dall'imperatore Carlo V che anzi

rivendicò i suoi diritti su quel territorio, una

diatriba che si concluse con l'omicidio di Pier Luigi

Farnese (la cosiddetta Congiura di Piacenza,

ordita da Ferrante Gonzaga). La morte del figlio non

scoraggiò Paolo III che tentò di annettere Parma e

Piacenza allo Stato della Chiesa. Ma il pontefice non

poteva prevedere il voltafaccia del figlio di Pier Luigi

e suo nipote Ottavio Farnese (vissuto tre 1524 e

1586) che a sorpresa si alleò con Carlo V, ottenendone

in cambio l'investitura di duca di Parma.

Con

queste vicende inizia la storia di Farnese a Parma. La

città emiliana che tra '500 e '600 ebbe lustro proprio

grazie a questa potente famiglia. Le prime notizie sulla

consistenza della collezione Farnese a Parma risalgono

al tempo di Ranuccio I (vissuto tre 1569 e il 1622);

nell'inventario del 1587 del Palazzo del Giardino

compaiono prezzi di prim'ordine, come la Zingarella

di Correggio è il ritratto di

Galeazzo Sanvitale del Parmigianino. Nel 1612 alla collezione

si aggiunsero altri capolavori, sequestrati agli

sfortunati nobili giustiziati perché rei di aver ordito,

l'anno precedente, un complotto contro Ranuccio I.

L'inventario del 1680 comprende 1095 dipinti, una

selezione dei quali trovò posto in una quadreria

composta da 53 stanze, allestita nel Palazzo del

Giardino. Solo alla fine del Seicento, sotto

Ranuccio II vissuto tre 1630 1694, fu intrapreso

l'allestimento di una galleria nel cinquecentesco

Palazzo della Pilotta, oggi sede della Galleria Nazionale di Parma,

dal quale, tuttavia, i duchi continuarono ad attingere

per l'arredo di altre residenze. Diverse furono invece

le intenzioni di Ranuccio II quando, nel suo delizioso

Palazzo di Colorno situato tra Parma e

Mantova,

fece allestire una "Galleria Ducale", dove la sequenza

dei quadri rispondeva ad un più moderno raziocinio. La

sistemazione di questo straordinario spazio espositivo

fu continuata dagli ultimi discendenti dei Farnese di

Parma,

Francesco I vissuto tre 1694 1727 e Antonio Farnese vissuto

tra 1679 e il 1731, un lavoro vanificato quando il

palazzo fu spogliato per ordine di Carlo di Borbone,

figlio di Elisabetta Farnese (moglie di Filippo IV di

Spagna), ed erede diretto della famiglia che si era

estinta. Con

queste vicende inizia la storia di Farnese a Parma. La

città emiliana che tra '500 e '600 ebbe lustro proprio

grazie a questa potente famiglia. Le prime notizie sulla

consistenza della collezione Farnese a Parma risalgono

al tempo di Ranuccio I (vissuto tre 1569 e il 1622);

nell'inventario del 1587 del Palazzo del Giardino

compaiono prezzi di prim'ordine, come la Zingarella

di Correggio è il ritratto di

Galeazzo Sanvitale del Parmigianino. Nel 1612 alla collezione

si aggiunsero altri capolavori, sequestrati agli

sfortunati nobili giustiziati perché rei di aver ordito,

l'anno precedente, un complotto contro Ranuccio I.

L'inventario del 1680 comprende 1095 dipinti, una

selezione dei quali trovò posto in una quadreria

composta da 53 stanze, allestita nel Palazzo del

Giardino. Solo alla fine del Seicento, sotto

Ranuccio II vissuto tre 1630 1694, fu intrapreso

l'allestimento di una galleria nel cinquecentesco

Palazzo della Pilotta, oggi sede della Galleria Nazionale di Parma,

dal quale, tuttavia, i duchi continuarono ad attingere

per l'arredo di altre residenze. Diverse furono invece

le intenzioni di Ranuccio II quando, nel suo delizioso

Palazzo di Colorno situato tra Parma e

Mantova,

fece allestire una "Galleria Ducale", dove la sequenza

dei quadri rispondeva ad un più moderno raziocinio. La

sistemazione di questo straordinario spazio espositivo

fu continuata dagli ultimi discendenti dei Farnese di

Parma,

Francesco I vissuto tre 1694 1727 e Antonio Farnese vissuto

tra 1679 e il 1731, un lavoro vanificato quando il

palazzo fu spogliato per ordine di Carlo di Borbone,

figlio di Elisabetta Farnese (moglie di Filippo IV di

Spagna), ed erede diretto della famiglia che si era

estinta.

Il trasferimento della collezione

a Napoli

La

morte di Antonio Farnese, nel 1731, ultimo duca di Parma

e Piacenza, decretò il passaggio di tutti i possedimenti

dei Farnese a Carlo di Borbone, figlio di

Elisabetta Farnese e di Filippo IV di Spagna. Quando nel

1734 il giovane principe salì al trono di Napoli,

dispose che la parte più significativa del patrimonio

artistico fosse trasferita a Napoli e quella di minore

importanza fosse messa all'asta per pagare i creditori

del defunto duca di Parma. Per anni il giovane sovrano

lasciò nell'incuria quasi totale le casse contenenti le

opere d'arte ereditate, tanto da suscitare

l'indignazione dei visitatori stranieri in visita a

palazzo reale. Furono forse queste continue lamentele

che spinsero il sovrano partenopeo, nel dicembre del

1738, ad affidare ad una commissione di esperti la

progettazione di un museo. Dovettero essere costoro a

suggerire la ricostruzione in spazi museali di alcuni

ambienti del piano nobile della nuova Reggia di

Capodimonte che, dal settembre dello stesso anno,

l'architetto palermitano Giovanni Antonio Madrano,

anch'egli componente della citata commissione, stava

costruendo sulla collina di Capodimonte. Nel 1756 il

"Museo Farneseniano" era quasi completo, tanto che il re

Carlo affidò a padre Giovanni Maria della Torre,

in realtà poco esperto d'arte, l'incarico di occuparsi

dell'allestimento. Il fatto che trasferimento della

collezione Farnesiana in galleria cominciò solo nel 1758

indica che i lavori dovevano andare molto a rilento,

probabilmente perché Carlo di Borbone era completamente

assorbito dalle questioni politiche che, dal 1759, lo

condussero ad assumere la corona di Spagna. La

morte di Antonio Farnese, nel 1731, ultimo duca di Parma

e Piacenza, decretò il passaggio di tutti i possedimenti

dei Farnese a Carlo di Borbone, figlio di

Elisabetta Farnese e di Filippo IV di Spagna. Quando nel

1734 il giovane principe salì al trono di Napoli,

dispose che la parte più significativa del patrimonio

artistico fosse trasferita a Napoli e quella di minore

importanza fosse messa all'asta per pagare i creditori

del defunto duca di Parma. Per anni il giovane sovrano

lasciò nell'incuria quasi totale le casse contenenti le

opere d'arte ereditate, tanto da suscitare

l'indignazione dei visitatori stranieri in visita a

palazzo reale. Furono forse queste continue lamentele

che spinsero il sovrano partenopeo, nel dicembre del

1738, ad affidare ad una commissione di esperti la

progettazione di un museo. Dovettero essere costoro a

suggerire la ricostruzione in spazi museali di alcuni

ambienti del piano nobile della nuova Reggia di

Capodimonte che, dal settembre dello stesso anno,

l'architetto palermitano Giovanni Antonio Madrano,

anch'egli componente della citata commissione, stava

costruendo sulla collina di Capodimonte. Nel 1756 il

"Museo Farneseniano" era quasi completo, tanto che il re

Carlo affidò a padre Giovanni Maria della Torre,

in realtà poco esperto d'arte, l'incarico di occuparsi

dell'allestimento. Il fatto che trasferimento della

collezione Farnesiana in galleria cominciò solo nel 1758

indica che i lavori dovevano andare molto a rilento,

probabilmente perché Carlo di Borbone era completamente

assorbito dalle questioni politiche che, dal 1759, lo

condussero ad assumere la corona di Spagna.

La partenza di Carlo di Borbone rallentò ulteriormente i lavori della

residenza perché il nuovo re, Ferdinando IV, seguì con maggiore entusiasmo

la costruzione della Reggia di Caserta. Tuttavia egli chiamò da Roma

l'architetto Ferdinando Fuga, che diresse i lavori di Capodimonte per

un decennio. A lui si deve la realizzazione, nel 1760, di un nuovo blocco

museale collegato con le sale intorno al primo cortile che già ospitavano

parte della collezione Farnese.

Da reggia napoleonica a museo

nazionale

Nel

1799 la Galleria di Capodimonte contava 1783 dipinti. Ma

la dispersione della collezione era ormai prossima. Nel

gennaio del 1799 le truppe francesi entrarono a Napoli

proclamando la Repubblica partenopea. Ferdinando IV

aveva fatto appena in tempo a trasferire nella sua

residenza di

Palermo una

selezione di opere d'arte custodite nel

Palazzo Reale di Portici, ma nulla aveva potuto

per salvaguardare il patrimonio di Capodimonte, dove i

francesi sequestrarono 325 quadri che presero la via di

Roma. Nel 1800, per trattare la restituzione del

maltolto, fu inviato a Roma il direttore della fabbrica

di porcellana borbonica Domenico Venuti. Fu lui

stesso ad occuparsi delle rimpatrio delle opere che,

dietro suo suggerimento, tra il 1801 e il 1805 furono

sistemate nel Palazzo di Francavilla a Chiaia.

A salvare dall'oblio Capodimonte fu Giuseppe

Bonaparte, il fratello di Napoleone, che divenuto re

di Napoli dal 1806 al 1809, elesse il Palazzo di

Capodimonte a principale residenza della corte.

Questa decisione comportò il rimaneggiamento degli

ambienti del totale rinnovo degli arredi. La collezione

Farnese, quindi, fu trasferita a Palazzo degli Studi,

lo stesso luogo che già nel 1778 Ferdinando IV aveva

indicato come sede ideale per il museo. Nel

1799 la Galleria di Capodimonte contava 1783 dipinti. Ma

la dispersione della collezione era ormai prossima. Nel

gennaio del 1799 le truppe francesi entrarono a Napoli

proclamando la Repubblica partenopea. Ferdinando IV

aveva fatto appena in tempo a trasferire nella sua

residenza di

Palermo una

selezione di opere d'arte custodite nel

Palazzo Reale di Portici, ma nulla aveva potuto

per salvaguardare il patrimonio di Capodimonte, dove i

francesi sequestrarono 325 quadri che presero la via di

Roma. Nel 1800, per trattare la restituzione del

maltolto, fu inviato a Roma il direttore della fabbrica

di porcellana borbonica Domenico Venuti. Fu lui

stesso ad occuparsi delle rimpatrio delle opere che,

dietro suo suggerimento, tra il 1801 e il 1805 furono

sistemate nel Palazzo di Francavilla a Chiaia.

A salvare dall'oblio Capodimonte fu Giuseppe

Bonaparte, il fratello di Napoleone, che divenuto re

di Napoli dal 1806 al 1809, elesse il Palazzo di

Capodimonte a principale residenza della corte.

Questa decisione comportò il rimaneggiamento degli

ambienti del totale rinnovo degli arredi. La collezione

Farnese, quindi, fu trasferita a Palazzo degli Studi,

lo stesso luogo che già nel 1778 Ferdinando IV aveva

indicato come sede ideale per il museo.

Nel

frattempo la ex collezione Borbone andava arricchendosi

delle opere d'arte sacra provenienti dagli enti

ecclesiastici soppressi tre 1806 e il 1815. Queste

acquisizioni aprirono la collezione reale, fino ad

allora composta in prevalenza da dipinti del

Rinascimento e del Seicento veneto ed emiliano, a

significative testimonianze pittoriche napoletane.

Inoltre, sia al tempo di Giuseppe Bonaparte che di

Gioacchino Murat, suo successore al trono dal 1806

al 1815, furono acquistate molte opere di scuola

napoletana, un esperimento questo che servirà molto a

motivare giovani artisti locali che imparavano il

mestiere presso l'Accademia di belle Arti. A questo

contesto va ricondotto il progetto di Gioacchino Murat

di allestire presso il Palazzo degli Studi un museo

interamente dedicato all'arte napoletana, che però

rimase non realizzato a causa dei frenetici avvenimenti

politici che nel giro di pochi anni condussero alla

caduta di Napoleone e, di conseguenza, di tutti i

sovrani da lui imposti. Nel

frattempo la ex collezione Borbone andava arricchendosi

delle opere d'arte sacra provenienti dagli enti

ecclesiastici soppressi tre 1806 e il 1815. Queste

acquisizioni aprirono la collezione reale, fino ad

allora composta in prevalenza da dipinti del

Rinascimento e del Seicento veneto ed emiliano, a

significative testimonianze pittoriche napoletane.

Inoltre, sia al tempo di Giuseppe Bonaparte che di

Gioacchino Murat, suo successore al trono dal 1806

al 1815, furono acquistate molte opere di scuola

napoletana, un esperimento questo che servirà molto a

motivare giovani artisti locali che imparavano il

mestiere presso l'Accademia di belle Arti. A questo

contesto va ricondotto il progetto di Gioacchino Murat

di allestire presso il Palazzo degli Studi un museo

interamente dedicato all'arte napoletana, che però

rimase non realizzato a causa dei frenetici avvenimenti

politici che nel giro di pochi anni condussero alla

caduta di Napoleone e, di conseguenza, di tutti i

sovrani da lui imposti.

Dopo

la caduta di Gioacchino Murat nel 1815, Ferdinando IV

ritornò a Napoli come primo re del Regno delle Due

Sicilia (Ferdinando I). Affascinato dalle trasformazioni

che i francesi avevano compiuto a Capodimonte, il

Borbone mantenne la medesima residenza reale, lasciando

integro il museo del Palazzo degli Studi che assunse il

nome di Reale Museo Borbonico. Uno dei primi

segnali di ripresa della politica culturale da parte di

Ferdinando I fu il sostegno ai giovani artisti

napoletani, i più promettenti dei quali furono mandati a

Roma a spese del governo. Inoltre, a questi ferventi

anni risale l'acquisto del Museo Borgiano di Velletri,

oggi riunito nel primo piano del museo di Capodimonte,

composto da un'eterogenea collezione messa insieme dal

cardinale Stefano Borgia tra il 1731 al 1804.

Costui, grazie alla sua carica di Segretario della

Congregazione della Propaganda Fide, si era spesso

recato in visita nelle missioni cattoliche sparse per il

mondo, riportando in patria diversi preziosi manufatti.

Nel 1814 gli eredi avevano già avviato delle trattative

con Gioacchino Murat, ma l'affare si concluse solo nel

1817. Oltre a un elevato numero di pezzi di antichità

greche, etrusche e romane, della collezione fanno parte

oggetti d'arte sacra, testimonianze della cultura

islamica, egiziana, copta, medievale, nonché poche

pitture, come il piccolo trittico di Taddeo Gaddi. Dopo

la caduta di Gioacchino Murat nel 1815, Ferdinando IV

ritornò a Napoli come primo re del Regno delle Due

Sicilia (Ferdinando I). Affascinato dalle trasformazioni

che i francesi avevano compiuto a Capodimonte, il

Borbone mantenne la medesima residenza reale, lasciando

integro il museo del Palazzo degli Studi che assunse il

nome di Reale Museo Borbonico. Uno dei primi

segnali di ripresa della politica culturale da parte di

Ferdinando I fu il sostegno ai giovani artisti

napoletani, i più promettenti dei quali furono mandati a

Roma a spese del governo. Inoltre, a questi ferventi

anni risale l'acquisto del Museo Borgiano di Velletri,

oggi riunito nel primo piano del museo di Capodimonte,

composto da un'eterogenea collezione messa insieme dal

cardinale Stefano Borgia tra il 1731 al 1804.

Costui, grazie alla sua carica di Segretario della

Congregazione della Propaganda Fide, si era spesso

recato in visita nelle missioni cattoliche sparse per il

mondo, riportando in patria diversi preziosi manufatti.

Nel 1814 gli eredi avevano già avviato delle trattative

con Gioacchino Murat, ma l'affare si concluse solo nel

1817. Oltre a un elevato numero di pezzi di antichità

greche, etrusche e romane, della collezione fanno parte

oggetti d'arte sacra, testimonianze della cultura

islamica, egiziana, copta, medievale, nonché poche

pitture, come il piccolo trittico di Taddeo Gaddi.

Nella

metà dell'ottocento, sotto il regno di Ferdinando II, ci

furono altre due importanti acquisizioni: nel 1842 la

raccolta di Domenico Barbaja, impresario del

Teatro San Carlo, chee comprendeva, tra l'altro, la

Sacra conversazione di Palma il Vecchio; nel

1862 la collezione di Alfonso d'Avalos, Marchese

del Vasto e Principe di Pescara, composte in prevalenza

da oggetti d'arte decorativa, come la celebre serie di

arazzi tessuti nel 1525 su cartoni di Bernart van

Orley, oggi al

Louvre,

con storie della Battaglia di Pavia, e di alcune pitture

fra le quali spicca il Sileno ebbro di Jusepe

de Ribera. Nella

metà dell'ottocento, sotto il regno di Ferdinando II, ci

furono altre due importanti acquisizioni: nel 1842 la

raccolta di Domenico Barbaja, impresario del

Teatro San Carlo, chee comprendeva, tra l'altro, la

Sacra conversazione di Palma il Vecchio; nel

1862 la collezione di Alfonso d'Avalos, Marchese

del Vasto e Principe di Pescara, composte in prevalenza

da oggetti d'arte decorativa, come la celebre serie di

arazzi tessuti nel 1525 su cartoni di Bernart van

Orley, oggi al

Louvre,

con storie della Battaglia di Pavia, e di alcune pitture

fra le quali spicca il Sileno ebbro di Jusepe

de Ribera.

Nel

1860, con l'unità d'Italia, il palazzo di Capodimonte

passò ai Savoia. Sotto i nuovi sovrani il direttore

della Real Casa Annibale Sacco sistemò in alcuni

ambienti del piano nobile la "quadreria moderna",

organizzata avvalendosi anche della consulenza del

pittore Domenico Morelli. Nello stesso piano, nel

1864 trova posto l'Armeria Borbonica, comprendete

anche pezzi farnesiani, nel 1866 il "Salottino di

Porcellana", smontato dal Palazzo Reale di Portici,

e tra il 1878 il 1888 i migliori manufatti della Real

fabbrica di Porcellane di Capodimonte. Tale riordino

delle collezioni non interessò la quadreria Farnese che

fu lasciata nel Real Museo Borbonico di Palazzo degli

Studi, e dopo l'unità d'Italia assunse il nome di Museo

Nazionale (oggi Museo Archeologico). Furono anni

bui per le collezioni del museo, abbandonate sulle scale

e nei magazzini nel disinteresse generale. Per

denunciare tale situazione non mancarono di levarsi voci

autorevoli in campo dell'arte, tanto da indurre il

governo, nel 1904, ad avvalersi della competenza

dell'insigne critico d'arte Adolfo Venturi. Ma i

lavori furono presto abbandonati per mancanza di fondi e

il museo dovette essere chiuso al pubblico. Nel

frattempo il palazzo di Capodimonte divenne per qualche

anno dimora di Vittorio Emanuele III, quindi, nel

1906, passò ai duchi d'Aosta che vi risedettero fino al

1945. Nel

1860, con l'unità d'Italia, il palazzo di Capodimonte

passò ai Savoia. Sotto i nuovi sovrani il direttore

della Real Casa Annibale Sacco sistemò in alcuni

ambienti del piano nobile la "quadreria moderna",

organizzata avvalendosi anche della consulenza del

pittore Domenico Morelli. Nello stesso piano, nel

1864 trova posto l'Armeria Borbonica, comprendete

anche pezzi farnesiani, nel 1866 il "Salottino di

Porcellana", smontato dal Palazzo Reale di Portici,

e tra il 1878 il 1888 i migliori manufatti della Real

fabbrica di Porcellane di Capodimonte. Tale riordino

delle collezioni non interessò la quadreria Farnese che

fu lasciata nel Real Museo Borbonico di Palazzo degli

Studi, e dopo l'unità d'Italia assunse il nome di Museo

Nazionale (oggi Museo Archeologico). Furono anni

bui per le collezioni del museo, abbandonate sulle scale

e nei magazzini nel disinteresse generale. Per

denunciare tale situazione non mancarono di levarsi voci

autorevoli in campo dell'arte, tanto da indurre il

governo, nel 1904, ad avvalersi della competenza

dell'insigne critico d'arte Adolfo Venturi. Ma i

lavori furono presto abbandonati per mancanza di fondi e

il museo dovette essere chiuso al pubblico. Nel

frattempo il palazzo di Capodimonte divenne per qualche

anno dimora di Vittorio Emanuele III, quindi, nel

1906, passò ai duchi d'Aosta che vi risedettero fino al

1945.

Le vicende recenti del museo

Sicuramente

Napoli è stata la città più penalizzata dall'unità

d'Italia: da grande capitale divenne provincia con gravi

conseguenze per il suo patrimonio artistico. Un

preoccupante disinteresse emerge dalla disinvolta

gestione della contesa fra Napoli e Parma sulla

collezione Farnese. Nel 1921 la città emiliana rivendicò

la restituzione di quei pezzi farnesiani ritenuti

strettamente legati alla propria vicenda culturale. La

contesa si risolse a favore di Parma e Napoli si vide

costretta a restituire grandi capolavori, come il

Ritratto di Ranuccio Farnese del Parmigianino, oggi nella sede della

galleria Nazionale di Parma. Dopo questo saccheggio

legalizzato i musei napoletani per oltre cinquant'anni,

sono stati serbatoio da cui la pubblica amministrazione

attinse per arredare ministeri e ambasciate, uffici

pubblici locali e romani. Sicuramente

Napoli è stata la città più penalizzata dall'unità

d'Italia: da grande capitale divenne provincia con gravi

conseguenze per il suo patrimonio artistico. Un

preoccupante disinteresse emerge dalla disinvolta

gestione della contesa fra Napoli e Parma sulla

collezione Farnese. Nel 1921 la città emiliana rivendicò

la restituzione di quei pezzi farnesiani ritenuti

strettamente legati alla propria vicenda culturale. La

contesa si risolse a favore di Parma e Napoli si vide

costretta a restituire grandi capolavori, come il

Ritratto di Ranuccio Farnese del Parmigianino, oggi nella sede della

galleria Nazionale di Parma. Dopo questo saccheggio

legalizzato i musei napoletani per oltre cinquant'anni,

sono stati serbatoio da cui la pubblica amministrazione

attinse per arredare ministeri e ambasciate, uffici

pubblici locali e romani.

Durante

la seconda guerra mondiale il patrimonio artistico

napoletano attraversò anni molto difficili. A causa

degli incessanti bombardamenti sulla città, gran parte

delle opere d'arte conservate negli edifici pubblici,

nei musei e nelle chiese fu rimossa per essere posta al

riparo in vari depositi. Molte di tali opere finirono

nell'Abbazia di Montecassino, ma, prima che

questa venisse bombardata, i nazisti avevano già

provveduto alla razzia sia del patrimonio artistico

dell'abbazia che di quello giunto da Napoli. Le casse

erano state spedite a Spoleto, presso la Villa di

Colle Ferretto, dove furono intercettate e riportata

a Roma dagli alleati, appena in tempo prima di

prendessero la strada per la Germania. Alla fine del

conflitto un altro consistente gruppo di capolavori

provenienti dal museo nazionale di Napoli fu ritrovato

nascosto in una cava di sale nei pressi di

Salisburgo. Il

rimpatrio dei dipinti fu risposto solo nel 1947, con

prima sosta a Roma, dove furono messi in mostra, quindi

la definitiva restituzione a Napoli. Durante

la seconda guerra mondiale il patrimonio artistico

napoletano attraversò anni molto difficili. A causa

degli incessanti bombardamenti sulla città, gran parte

delle opere d'arte conservate negli edifici pubblici,

nei musei e nelle chiese fu rimossa per essere posta al

riparo in vari depositi. Molte di tali opere finirono

nell'Abbazia di Montecassino, ma, prima che

questa venisse bombardata, i nazisti avevano già

provveduto alla razzia sia del patrimonio artistico

dell'abbazia che di quello giunto da Napoli. Le casse

erano state spedite a Spoleto, presso la Villa di

Colle Ferretto, dove furono intercettate e riportata

a Roma dagli alleati, appena in tempo prima di

prendessero la strada per la Germania. Alla fine del

conflitto un altro consistente gruppo di capolavori

provenienti dal museo nazionale di Napoli fu ritrovato

nascosto in una cava di sale nei pressi di

Salisburgo. Il

rimpatrio dei dipinti fu risposto solo nel 1947, con

prima sosta a Roma, dove furono messi in mostra, quindi

la definitiva restituzione a Napoli.

Durante

i lavori della ricostruzione, il soprintendente Bruno

Molajoli si batté, con risultato positivo, affinché

tutta la quadreria reale fosse riunita nel Palazzo di

Capodimonte, che dal 1920 era di proprietà del demanio.

Il passo successivo fu quello del Ministero della

Pubblica Istruzione che nel maggio del 1949 affidò

all'architetto Ezio Bruno de Felice la redazione

del nuovo progetto. Nello stesso tempo il critico d'arte

Ferdinando Bologna si occupò della revisione dei

dipinti. Durante

i lavori della ricostruzione, il soprintendente Bruno

Molajoli si batté, con risultato positivo, affinché

tutta la quadreria reale fosse riunita nel Palazzo di

Capodimonte, che dal 1920 era di proprietà del demanio.

Il passo successivo fu quello del Ministero della

Pubblica Istruzione che nel maggio del 1949 affidò

all'architetto Ezio Bruno de Felice la redazione

del nuovo progetto. Nello stesso tempo il critico d'arte

Ferdinando Bologna si occupò della revisione dei

dipinti.

Dopo cinque anni di lavori, dal 1952 al 1957, il museo di Capodimonte fu

ufficialmente inaugurato il 5 maggio 1957 alla presenza di ministri del

governo italiano e del Presidente della Repubblica Gronchi. Il nuovo

allestimento era così ripartito: al piano nobile le sale storiche mantennero

il loro arredo, mentre nelle 20 stanze del lato occidentale trovò posto la

galleria dell'ottocento; nel mezzanino furono ricavate oltre 50 sale

nelle quali fu sistemata la Pinacoteca.

In anni più recenti il Museo di Capodimonte è stato oggetto di due

riallestimenti: il primo dopo il terribile terremoto del 1980, che

fortunatamente non causò danni strutturali alla reggia, ma che ha comportato

il trasferimento nella Gallerie di molte opere d'arte prelevate dalle chiese

napoletane più danneggiate; nel 1995 riaprì il primo piano, mentre nel 1999

riaprì completamente.

Museo Nazionale di

Capodimonte

Indirizzo: Via Miano, 2, 80137 Napoli

Telefono:081 749 9111

Orari

Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì 08:30?

19:30

Costo biglietti

€ 7,50 intero

€ 6,50 dopo le ore 14.00

€ 3,75 ridotto per visitatori di età compresa tra 18 e 24

anni

Gratuito: per minori di anni 18

Infine potete leggere e approfondire prima di partire alcune...guide

di viaggio e libri sul Museo Capodimento di Napoli.

Alcune di queste costano pochi euro, ma con i consigli e il

tempo che fanno risparmiare sono un investimento più che

valido.

Copyright © Informagiovani-italia.com. La

riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con

qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Ostelli Napoli

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse Italie

Hotel Napoli

Carte Naples

Karte von Neaples

Mapa Nápoles

Map of Naples

Carte Campanie

Karte von Kampanien

Mapa Campania Map

of Campania

Carte d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy |