|

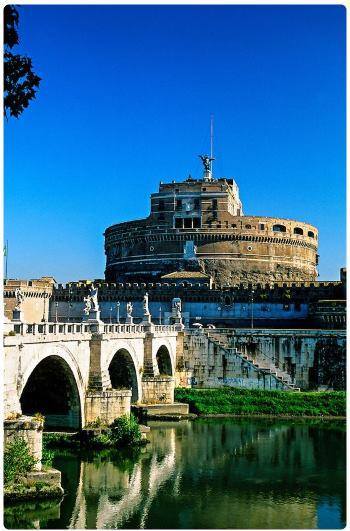

Castel San'Angelo

|

La fortezza di

Castel Sant'Angelo prende il nome dalla statua dell'arcangelo Michele posta

sulla sua cima. Voluta dall'imperatore Adriano nel 139 d.C. come mausoleo

per se e per i suoi figli, nel 271 d.C venne incorporato nelle Mura aureliane assumendo l'aspetto di un vero avamposto. L'opera originale

era molto diversa da quella che oggi si può vedere. Per opera

dell'imperatore Aureliano ci fu la trasformazione in castello, poi nel XI

secolo fu aggiunta la torre e quando nel 1277 divenne proprietà del

Vaticano, furono aggiunti gli appartamenti pontifici. Inizialmente

la costruzione era stata concepita come mausoleo dell'imperatore

Adriano. |

|

Si

raggiunge dal Ponte Sant'Angelo, decorato da angeli che vennero

scolpiti da Bernini nel XVII secolo. Venne

trasformato in fortezza per i Papi nel VI secolo, utile in caso di pericolo,

ed è collegato ai palazzi del Vaticano da un passaggio sotterraneo. Il

mausoleo è ora un interessante museo e la sua atmosfera evocativa trae

ancora maggior fascino dal sapere che fu gettandosi da qui che la Tosca di

Puccini trovò la morte. L'Angelo bronzeo del XVIII secolo che da il nome al

castello è protagonista di un'antica leggenda che risale alla terribile peste

del 590. Secondo la storia la peste terminò grazie all'apparizione di un

angelo che si posò sopra il mausoleo e fece il gesto di riporre la spada nel

fodero a simbolo della grazia concessa.

Correva l'anno 590 e Roma era stremata da una terribile epidemia di peste.

Per impetrare la fine del morbo il neo eletto Papa Gregorio Magno (590-604)

chiamò il popolo in processione. Mentre questa si snodava sotto il sepolcro

di Adriano, apparve alla sommità dello stesso l'Arcangelo Michele nell'atto

di rinfoderare la spada come annuncio della fine del flagello, cosa che poi

avvenne. Da questo evento in poi il mausoleo di Adriano prese il nome di Castel Sant'Angelo. Si

raggiunge dal Ponte Sant'Angelo, decorato da angeli che vennero

scolpiti da Bernini nel XVII secolo. Venne

trasformato in fortezza per i Papi nel VI secolo, utile in caso di pericolo,

ed è collegato ai palazzi del Vaticano da un passaggio sotterraneo. Il

mausoleo è ora un interessante museo e la sua atmosfera evocativa trae

ancora maggior fascino dal sapere che fu gettandosi da qui che la Tosca di

Puccini trovò la morte. L'Angelo bronzeo del XVIII secolo che da il nome al

castello è protagonista di un'antica leggenda che risale alla terribile peste

del 590. Secondo la storia la peste terminò grazie all'apparizione di un

angelo che si posò sopra il mausoleo e fece il gesto di riporre la spada nel

fodero a simbolo della grazia concessa.

Correva l'anno 590 e Roma era stremata da una terribile epidemia di peste.

Per impetrare la fine del morbo il neo eletto Papa Gregorio Magno (590-604)

chiamò il popolo in processione. Mentre questa si snodava sotto il sepolcro

di Adriano, apparve alla sommità dello stesso l'Arcangelo Michele nell'atto

di rinfoderare la spada come annuncio della fine del flagello, cosa che poi

avvenne. Da questo evento in poi il mausoleo di Adriano prese il nome di Castel Sant'Angelo.

Nel VI secolo il

mausoleo di Adriano, ormai divenuto fortezza, resistette all'assedio dei

Goti in guerra contro i Bizantini del generale Belisario. Questi, per

respingere gli assedianti, non esitarono a distruggere le statue del

monumento per usarle come proiettili.

Sul finire dello stesso secolo il mausoleo perse anche il suo nome

originario.

Divenuto ormai la principale roccaforte di Roma, il castello fu, con alterne

vicende, ambita preda di pontefici, famiglie nobiliari (Pierleoni, Orsini,

Borgia) e truppe imperiali.

Nel 1379 venne quasi distrutto dal popolo che si era sollevato contro le

truppe francesi che l'occupavano.

Pochi anni dopo, nel 1395, Bonifacio IX (1389-1404) diede inizio alla sua

ricostruzione, accentuando il carattere militare dell'edificio e progettando

il celebre passetto che costituiva il passaggio protetto per il pontefice

dalla basilica di San Pietro alla fortezza. L'inizio dell'impresa viene

attribuita all'antipapa Giovanni XXIII il 15 giugno 1411. Divenuto ormai la principale roccaforte di Roma, il castello fu, con alterne

vicende, ambita preda di pontefici, famiglie nobiliari (Pierleoni, Orsini,

Borgia) e truppe imperiali.

Nel 1379 venne quasi distrutto dal popolo che si era sollevato contro le

truppe francesi che l'occupavano.

Pochi anni dopo, nel 1395, Bonifacio IX (1389-1404) diede inizio alla sua

ricostruzione, accentuando il carattere militare dell'edificio e progettando

il celebre passetto che costituiva il passaggio protetto per il pontefice

dalla basilica di San Pietro alla fortezza. L'inizio dell'impresa viene

attribuita all'antipapa Giovanni XXIII il 15 giugno 1411.

Nicolò V (1447-1455) fece raggiungere tre bastioni agli angoli del

quadrilatero esterno e due torrette tra il ponte ed il portale d'accesso.

Più tardi, Alessandro VI Borgia incaricò Antonio da Sangallo il Vecchio di ulteriori

lavori di fortificazione. Furono così costruiti quattro torrioni inglobanti

quelli di Nicolò V e chiamati con i nomi dei santi Evangelisti. In

particolare, dal bastione di S. Marco si accede al passetto, in quello di S.

Luca c'era la cappella del Crocifisso o dei condannati. Qui ricevevano gli

ultimi conforti religiosi i condannati a morte prima di essere giustiziati

nell'adiacente cortile delle fucilazioni. La fortezza fu quindi circondata

da un ampio fossato in cui immettere l'acqua del fiume.

Tali opere permisero, 32 anni dopo, a Papa Clemente VII di resistere sette

mesi all'assedio delle truppe di

Carlo V, i famosi Lanzichenecchi, che

diedero inizio, il 5 maggio 1527, al tremendo "sacco di Roma".

L'architetto Giulio Bonatti, su incarico di Urbano VIII, nel 1628, fece

demolire il torrione tra il ponte ed il castello per evitare che ostacolasse

il flusso delle acque del fiume e trasferì sul lato destro il portone

principale.

A Clemente XII (1730-1879) dobbiamo la costruzione dell'ascensore che

portava dall'imbocco della rampa elicoidale alla cappella papale. All'interno

de castello,

dalle celle dei piani inferiori fino agli appartamenti dei papi del

Rinascimento, un museo narra la sua storia. Da non perdere la

Sala Paolina dove vi sono affreschi e trompe d'oeil di Perin del

Vaga e Pellegrino Ribaldi, la vista dalla terrazza e la Scala di Alessandro IV che

attraversa il centro dell'edificio. Gli alloggi

pontifici affacciavano sul cortile d'onore, poi detto dell'Angelo da quando,

nel 1753, vi fu posta la statua marmorea di Raffaello da Montelupo, che si

ergeva dal 1544 sul culmine del castello. Venne sostituita da quella in

bronzo del Verschaffelt, tuttora sul posto.

Gli ambienti del corpo centrale, destinati ai pontefici e più volte

rimaneggiati, comprendono:

1) La sala del camino, così chiamata per il grandioso camino settecentesco.

2) La sala della giustizia, ricavata proprio al di sopra della cella

sepolcrale di Adriano. Vi si svolgeva l'attività giudiziaria durante i

soggiorni papali nel castello.

3) La sala dell'Apollo. Decorata con scene mitologiche, comprende il vano

dell'ascensore papale, del quale ancora si vedono le guide della cabina.

4) la cappella di Leone X, con un pregevole trittico di Taddeo Gaddi del

1336.

5) le due sale di Clemente VII. Costituivano la parte privata

dell'appartamento: lo studio e la camera da letto.

Dalla sala dell'Apollo si passa al cortile del pozzo o del teatro, così

chiamato sia per la presenza del pozzo di Alessandro VI, sia perché sotto

Leone X (1513-1521) vi si svolgevano spettacoli teatrali. Da questo

cortile si accede alla stanza da bagno di Clemente VII, alle prigioni

storiche (che hanno ospitato anche B. Cellini) ed ai magazzini per l'olio e

per il grano.

Attraverso una scaletta si arriva al piano superiore dove, lungo il

corridoio anulare realizzato tra il XVI e il XVII secolo dai Papi Pio IV e

Alessandro VII, si aprono una serie di ambienti contenenti l'armeria

storica.

Continuando il percorso si attraversa la loggia di Paolo III (1534-1549) del

1543, si supera l'appartamento del castellano e si arriva all'ariosa loggia

di Giulio II (1503-1513), attribuita al Sangallo o al Bramante.

Da qui si accede all'appartamento di Paolo III, formato dalla sala Paolina o

del Consiglio, le sale del Perseo e di Amore e Psiche, la sala dell'Adrianeo,

la sala dei Festoni e la biblioteca, che custodiva i documenti dell'archivio

Vaticano.

Infine si trova la sala del Tesoro, sistemata nel vano superiore

dell'originaria mole Adriana, nel punto più inaccessibile: era destinata a

camera blindata per conservare il tesoro Vaticano e i documenti

dell'archivio segreto. Vi si possono ammirare le originarie casse

trecentesche, circondate dagli armadi del '500.

Dalla biblioteca una stretta scala conduce a tre salette dette "la Cagliostra", dal nome di

Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro, che vi fu

tenuto prigioniero nel 1789.

Un'altra scala ricavata nello spessore del muro romano porta alla sommità

del castello ed alla terrazza, dove è posta la campana della misericordia,

che annunciava le esecuzioni capitali.

Qui in origine stava la statua dell'imperatore Adriano su quadriga. Perduta

in circostanze e tempi ignoti, venne sostituita, a partire almeno dal XII

secolo, dalla prima delle tante versioni dell'Angelo. Quella attuale è alta

circa 5 metri e ha un'apertura alare di 6 metri.

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa guida vi è piaciuta e

volete dare una mano a Informagiovani-italia.com aiutateci a

diffonderla.

Dove si trova?

Ostelli

Roma Ostelli Italia

Carte de Rome

Karte von Rom

Mapa Roma

Map of Rome

Carte Latium

Karte von Latium

Mapa Lazio

Map of Lazio

Carte d'Italie

Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |