|

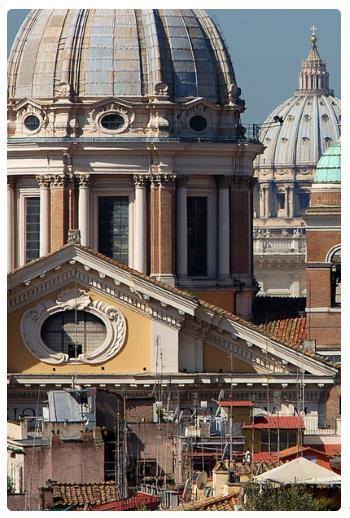

Basilica di San Pietro

|

Secondo la

tradizione, la

Basilica di

San Pietro

è situata proprio sul luogo in cui San Pietro venne crocifisso

nel

Circo di Nerone

nel 64 d.C., durante le persecuzioni contro i

cristiani ordinati dall'imperatore Nerone, dopo

l'incendio di Roma, accusati dell'evento;

ma il Circo di Nerone si trovava leggermente più sinistra dell'attuale

posizione della basilica. Fu nel circo costruito sulla

pianura vaticana, la cui costruzione era iniziata

sotto Caligola, che avvenne il tormento di

Pietro, il quale, per rispetto di Cristo, avrebbe

chiesto di essere crocifisso a testa in giù. In

seguito all'aumento della persecuzione cristiana

nell'arco di tre anni, si sviluppò una necropoli.

|

|

Fu quindi in situ qui, non lontano dal luogo del suo

martirio, che Pietro fu sepolto. Molto rapidamente, il sito

divenne un luogo di pellegrinaggio. Quando l'imperatore

Costantino vinse la Battaglia del ponte Milvio nel

312, lo attribuì al segno della croce e, con l'editto di

Milano del 313, autorizzò il culto cristiano e la

costruzione di luoghi di culto. Costantino volle rendere

omaggio al principe degli apostoli e ordinò la costruzione

della prima basilica nel 324 d.C., intorno ad un trofeo che

gli archeologi del XX secolo chiamerebbero "de Gaïus".

Infatti, questo sacerdote del III secolo aveva sostenuto che

i trofei di Pietro e Paolo erano a Roma, in Vaticano.

La prima basilica, fu un edificio a cinque navate in stile

classico, preceduta da un ampio cortile e da quattro

portici. Fu consacrata nel 326 ma terminata nel 350, sotto

il regno di Costanzo I. Questa antica basilica

accoglierà tutti i pellegrini che venivano a Roma fino al XV

secolo. La prima Basilica fu un edificio a cinque navate in

stile classico, preceduta da un ampio cortile e da quattro

portici. Qui nell'anno 800 d.C., a Natale, Carlo Magno

ricevette da Papa Leone III la corona del Sacro

Romano Impero. Divenne la più bella chiesa della

cristianità. Nella metà del XV secolo, tuttavia, la sua parete sud stava

crollando.

Si narra che il papa Niccolò V

ordinò il trasporto di 2.500 carri di muratura dal

Colosseo

lungo il Tevere, per l'esecuzione

della sua riparazione, ma nessuno inizialmente si volle assumere

la responsabilità di demolire la chiesa più sacra della Cristianità.

Fu Giulio II (Papa dal 1503 al 1513) a preferire il

progetto del Bramante, che comprendeva un edificio a

forma di croce greca. L'architetto demolì poi il transetto

della vecchia basilica e, al suo seguito, distrusse molti

dei suoi resti. Giulio II e Bramante morirono a distanza di

un anno l'uno dall'altro e il lavoro fu interrotto. Furono

costruiti solo i pilastri centrali e gli archi della cupola.

Paolo III (Papa dal

1534 al 1549) decise di riprendere i lavori che erano stati

fermati per nove anni, perché non poteva più sopportare lo

stato di degrado della basilica. Il Papa si rivolse a

Michelangelo

nel 1546, il quale ritornò anche al piano di Bramante a

forma di croce greca, di cui abbozzò lo stile. È grazie al

genio e al potere di Michelangelo che la costruzione della

basilica venne finalmente rilanciata. Prima della sua morte,

l'artista realizzò un modello che avrebbe permesso al suo

successore di seguire i piani che aveva immaginato per la

cupola; infatti, avrebbe avuto solo il tempo di costruire le

colonne e il tamburo. È il suo successore Giacomo Della

Porta che continuerà il suo lavoro.

Urbano VIII (Papa dal

1623 al 1644) affidò a Gian Lorenzo Bernini,

gli ultimi ritocchi che permisero al Papa di consacrare la

basilica il 18 novembre 1626, esattamente 1.300 anni dopo la

consacrazione della prima basilica e si presenta in uno

stile prevalentemente alto-rinascimentale e Barocco. Il

Bernini costruirà anche la piazza che conduce alla basilica.

Fu su ordine di Mussolini che il Via della Conciliazione

fu aperto verso il Tevere, solo nel 1950, dando all'intero

complesso questa prospettiva unica.

All'interno, sono presenti le opere di alcuni dei più grandi

artisti italiani della storia: oltre al Bramante, Raffaello,

Michelangelo,

Maderno,

Bernini,

Canova.

Nella navata di destra della prima cappella, si ammira uno dei più

grandi tesori artistici di Roma, la Pietà di Michelangelo.

Non lontano, è invece presente uno dei simboli più ricercati della

grande chiesa cristiana, il Baldacchino di Bernini,

appoggiato all'altare papale.

Nel portico del 1612, di fronte al

portale principale, è situato un mosaico di Giotto

(fine XIII secolo), già appartenente alla basilica originaria. Secondo

la tradizione, i pellegrini si dirigono direttamente verso il pilastro

a destra, davanti all'altare principale, per baciare l'alluce della

statua di bronzo di San Pietro

(di Arnolfo da Cambio),

usanza oggi accompagnata a quella che vede gli stessi pellegrini

dirigersi davanti al feretro di cristallo di Papa Giovanni

XXIII, beatificato nel 2002. Nel portico del 1612, di fronte al

portale principale, è situato un mosaico di Giotto

(fine XIII secolo), già appartenente alla basilica originaria. Secondo

la tradizione, i pellegrini si dirigono direttamente verso il pilastro

a destra, davanti all'altare principale, per baciare l'alluce della

statua di bronzo di San Pietro

(di Arnolfo da Cambio),

usanza oggi accompagnata a quella che vede gli stessi pellegrini

dirigersi davanti al feretro di cristallo di Papa Giovanni

XXIII, beatificato nel 2002.

Nella Sacrestia è ospitato il Museo Storico del Vaticano,

mentre nei sotterranei riposano le salme dei papi, compresa quella

di San Pietro, situata nella cosiddetta Necropoli Vaticana.

Una curiosità. Il 23 agosto del 1991 un uomo si tolse la vita

sparandosi un colpo di pistola all'interno di San Pietro; nella

storia era la prima volta che accadeva. Secondo il diritto

canonico questo atto di sangue di fatto annullò la consacrazione

della basilica. La cerimonia di riconsacrazione si svolse nella

notte stessa che seguì all'accaduto.

Piazza

San Pietro

La piazza circolare davanti alla basilica è circondata da due

colonnati semicircolari composti da 284 colonne e 88 pilastri in

travertino. I due colonnati proseguono con due braccia coperte

che li collegano alla basilica. La balaustra del colonnato è

decorata con 140 statue di santi realizzate dagli allievi

scultori del Bernini. Sono tutte alte 3,20 metri. Lo stemma

pontificio del colonnato sono quelle di Alessandro VII

(papa dal 1655 al 1667).

Al centro della piazza si erge l'obelisco di 25,31 metri che

l'imperatore Caligola portò dall'Egitto nell'anno 40 d.C.

Nel 1589, il Papa mise in cima una palla contenente le reliquie

della Vera Croce.

Il piazzale antistante la basilica si trova in cima alla piazza

e vi si accede da una scala commissionate da Paolo V. È

incorniciata da due statue monumentali, a sud quella di San

Pietro e a nord quella di San Paolo. In seguito, furono

commissionati da Gregorio XVI per il cortile della

Basilica di San Paolo fuori le Mura. La statua del principe

degli apostoli è opera di Giuseppe De Fabris; Pietro

tiene in mano le chiavi date da Cristo. La statua di San Paolo

fu realizzata da Adamo Tadolini; il santo tiene in mano

la spada con la quale morì.

La

facciata

La facciata non dà l'effetto che Michelangelo aveva immaginato

nei suoi disegni. Infatti, modificando la navata centrale e

aggiungendo i quattro archi che conosciamo, Maderno

allontanò la cupola dalla facciata e allo stesso tempo fece

scomparire il suo tamburo dal campo visivo. Il secondo livello

della facciata ha sette finestre. La finestra centrale, detta

loggia, è una delle due finestre più famose della Città del

Vaticano, insieme a quella dell'ufficio del Papa, al terzo piano

del Palazzo Apostolico. È da questa finestra che il Padre si

esprime urbi et orbi, "alla città e al mondo", e che dà

la sua benedizione apostolica.

Il nartece

Il nartece è una sopravvivenza architettonica delle antiche

basiliche romane, in un'epoca in cui catecumeni e apostati non

potevano entrare in chiesa, ma potevano sentire le sue cerimonie

e prediche in questo luogo esterno e comunque coperto, situato

tra il cortile e la navata centrale. La porta centrale si chiama

"Filatere", dal nome del suo scultore. Costruita nel XV

secolo, appartiene alla vecchia basilica, anche se è stata

progettato alla fine della sua storia. È aperta solo in

occasione di grandi festività.

La porta all'estrema destra è la "Porta Santa". Viene

aperta solo durante gli Anni Santi, ogni venticinque

anni, o in occasione di eventi speciali decisi dal Papa. Fu

donata al Vaticano dai cattolici svizzeri nel 1949.

L'interno della Basilica

La

navata centrale

La volta, spessa 3 metri e alta 45,50 metri, è il risultato

della combinazione di tre geni architettonici. Michelangelo

fu l'istigatore che elaborò il progetto di un santuario dalle

linee pure e che iniziò a costruire il cuore dell'edificio, le

colonne che sostenevano la cupola. Carlo Maderno è quello

che estende la navata a quattro archi per farne un vascello

lungo 98 metri. Il Bernini è colui che dona al tutto il

suo splendore finale.

L'effetto luce è prodotto dalla grande finestra che domina le

tre porte che conducono alla navata centrale e da quattro

finestre laterali poste sopra i quattro archi. Attraversando la

porta Filatere, si nota un cerchio di porfido, che proviene

dall'antica basilica e sul quale dall'800 d.C. in poi furono

incoronati ventitré re, tra cui il primo Carlo Magno.

La navata centrale termina con la statua bronzea di San Pietro,

attribuita ad Arnolfo di Cambio, che si dice l'abbia fusa

nel XIII secolo. La statua rappresenta Pietro, in posizione

seduta. È vestito con il pallio filosofico, tiene le chiavi

nella mano sinistra e dà una benedizione nella mano destra. Si

siede su un trono di marmo e si trova di fronte ad un mosaico

che riproduce un broccato con le insegne araldiche dei papi,

tutti risalenti al XIX secolo. La statua è oggetto di una vera e

propria venerazione popolare e innumerevoli folle vengono a

toccarne i piedi, che, lucidati dall'usura, sono già stati

sostituiti.

L'altare e la confessione di San Pietro

Il cuore della Basilica di San Pietro è la Confessione.

Non si tratta di un confessionale, come potrebbe suggerire la

parola, ma della tomba di Pietro che, morto martire di

Cristo, confessò e affermò la sua fede con il sacrificio della

sua vita. Se nel XVI secolo, secondo la tradizione, sappiamo che

la tomba dell'apostolo si trova sotto la basilica, non sappiamo

esattamente dove, ma la collocazione dell'altare dell'antica

basilica è considerata un'indicazione. È intorno a questo altare

che Bramante e Michelangelo decisero di innalzare il centro

della nuova basilica.

Carlo Maderno è colui che ha creato la grotta della

Confessione. La sua parte più importante è la nicchia, che

contiene un mosaico del IX secolo proveniente dalla precedente

basilica. È qui che sono collocati i pallii, queste sciarpe di

lana donate al metropolita della Chiesa e che, per la vicinanza

della tomba di San Pietro, diventano esse stesse reliquie.

La Confessione è un superbo insieme di marmi illuminati da 89

fiamme che bruciano costantemente. La Confessione comunica con

la cripta dei papi, e questa con la necropoli petrina.

Il Bernini è noto non solo per le sue colonne esterne che

danno alla piazza il suo aspetto accogliente, ma anche per il

baldacchino che ha costruito sopra l'altare della basilica.

Questo altare proviene dal foro di Nerva; contiene, incastonato,

l'altare della precedente basilica di Callisto II.

Il baldacchino è realizzato interamente in bronzo dorato e,

nonostante le sue imponenti dimensioni di 28 metri di altezza,

sembra aereo. Questo è il risultato di due effetti congiunti. Da

un lato, il Bernini ha disegnato quattro colonne scanalate che

ne alleggeriscono lo stile, e dall'altro le loro viti tirano

l'occhio verso l'alto, creando un'aspirazione.

La cupola sopra l'altare e la Confessione è opera di

Michelangelo, che costruì personalmente i pilastri seguendo

il Bramante e terminò il tamburo. Si erge a 116 metri. Sulla

trabeazione è scritta la frase fondante: "Tu sei Pietro, e su

questa pietra edificherò la mia Chiesa e [....] ti darò le

chiavi del regno dei cieli" (Matteo 16:18-19). Ai quattro

angoli dei pilastri sono collocate le statue di San Longino,

Sant'Elena, San Veronica e Sant'Andrea. Sono sormontate da

quattro palchi, che il Bernini ha arricchito con otto colonne

che circondavano la Confessione nell'antica basilica.

In alto, all'incontro delle volte dette pendenti, sono

rappresentati i quattro evangelisti su mosaici. Le sedici vene

della cupola sono dedicate alla Passione di Cristo; prima

vediamo i sedici papi sepolti nella basilica, sopra Cristo con

la Vergine Maria, San Giuseppe, San Giovanni Battista e i dodici

apostoli, poi, sopra di loro, angeli di ordini diversi. Al

centro c'è una rappresentazione di Dio Padre circondato da

angeli.

La

cattedra di San Pietro

Tra i capolavori che il Bernini ha moltiplicato nella basilica,

la cappella absidale è un elemento di rara bellezza. È la famosa

cornice del pulpito di San Pietro. Nel 1656, Alessandro VII

chiese all'architetto di costruire un monumento che ingrandisse

la sede apostolica di Pietro, di cui i papi furono i successori.

Il Bernini compose poi un nuovo insieme in bronzo e bronzo

dorato, che si può ammirare dietro l'altare della Confessione.

È una cattedra inserita in una cattedra, progettata da Gian

Lorenzo Bernini, ma messa in opera dal fratello Luigi, tra il

1656 e il 1666. Un lavoro di dieci anni che richiese l'impiego

di 21.961 libbre di bronzo e costò la somma considerevole di

107.551 scudi. La venerazione della Cattedra di San Pietro era

dovuta al fatto che, secondo la tradizione, da quel pulpito il

principe degli apostoli di Gesù avesse fondato, il 18 gennaio

del '42 d.C, pochi anni dopo la morte di Cristo, l'episcopato

romano. La cattedra è una semplice sedia in legno di acacia,

alta solo 136 centimetri, larga 85 e profonda 65, anche se è

rinforzata di un' armatura di quercia sovrapposta nel secolo XII,

quando la cattedra cominciò a dare i primi segni di decadenza,

per la sua fragilità e per gli intacchi fatti dai cacciatori di

reliquie.

Fin dal principio apparve strano il bassorilievo inciso sulla

fronte della sedia in 18 piccole formelle d'avorio disposte su

tre file e raffiguranti le fatiche di Ercole, cosa che nulla

avevano a che fare con lo spirito apostolico di una cattedra

episcopale o con la vita di Pietro. A quel punto si ritenne, al

tempo di quando ci lavorò Bernini, che la cattedra fosse

un'originaria sedia curule del tempo dell'imperatore Claudio,

che la primitiva comunità cristiana di Roma donò appunto a

Pietro.

Nel 1867 Pio IX nell'anniversario del martirio di San

Pietro volle che la cattedra fosse esposta per un anno alla

venerazione dei fedeli sull'altare della Cappella Gregoriana

della Basilica. In quell'occasione, il gesuità Raffaele

Garrucci e lo studioso Giovanni Battista de Rossi,

entrambi archeologi, ritennero che la cattedra fosse formata da

due distinte sedie inserite l'una nell'altra; sulla traversa

superiore della spalliera si scoprì un ritratto di sovrano che

fu giudicato simile a Carlo il Calvo, e lo collegarono al

pannello eburneo ritenuto proprio del seggio di San Pietro,

proveniente da un altro mobile del primo secolo d.C. e

utilizzato in epoca più tarda nel sedile.

Infine, tra il 1968 e il 1974 una commissione di esperti,

presieduta da monsignor Michele Maccarone, smentì sia

l'origine pagana della cattedra, ma anche la sacralità della

reliquia in riferimento a san Pietro. Gli studiosi hanno

rivelato innanzitutto che il seggio è uno solo e quello esterno

è una semplice gabbia; inoltre questa cattedra è in realtà un

trono regale di età carolingia, come indica il ritratto di Carlo

il Calvo, e anche il pannello eburneo era di quel periodo. Carlo

l'avrebbe portato con sé a Roma per la sua incoronazione

imperiale del 25 dicembre 875 (circostanza poco credibile),

regalandolo poi al papa Giovanni VIII. In ogni caso è crollato

un mito. La cattedra, se pure fu utilizzata dai papi dal IX

secolo in poi, è quasi certo che non fu mai usata da San Pietro.

In ogni caso, il retro della cattedra di Pietro è un'altra

versione della scena dove Cristo è visto alla presenza di un

Pietro più giovane, pastore di anime in mezzo alle pecore, il

suo gregge. Il pulpito stesso è sostenuto da quattro padri e

dottori della Chiesa, Sant'Ambrogio con una mitra e

Sant'Atanasio a sinistra, Sant'Agostino con una mitra

e San Giovanni Crisostomo a destra.

Il pulpito è circondato da una maestosa gloria il cui centro di

fuoco è costituito da una vetrata dorata con al suo interno la

colomba dello Spirito Santo. La gloria della luce è circondata

da nuvole di angeli in stucco paffuto e callipigeni, e i raggi

di luce sgorgano verso la sommità dell'abside sotto forma di

scultura in bronzo dorato. La trabeazione dell'abside dichiara

sia in latino che in greco: "O pastore della Chiesa, nutri

gli agnelli e le pecore di Cristo. "

La

navata destra, il camminamento di Michelangelo e il braccio

destro del transetto

La Pietà è esposta nella cappella di destra. Questa è la terza

scultura che Michelangelo scolpì, all'età di 23 anni, per conto

dell'Abate di Saint-Denis, ambasciatore del Re di Francia

presso il Papa nel 1498, che la destinò alla Chiesa di Santa

Petronilla in Vaticano.

La giovane artista rappresentava la Vergine Maria come una donna

appena più grande di Cristo, suo figlio, che porta tra le

braccia morte. Lei è seduta e Gesù riposa sulle sue gambe, il

suo sudario che si fonde con il drappeggio della tunica di

Maria. Cristo sembra luce a Maria; Michelangelo voleva

dimostrare che la Vergine aveva superato la pena di morte del

figlio. Il gesto della mano sinistra della Vergine è toccante:

la lascia aperta per mostrare il suo consenso alla volontà di

Dio. Questo gesto riecheggia, con la posizione leggermente

inclinata in avanti della testa di Maria, le rappresentazioni

dell'Annunciazione, dove la Madre di Dio accoglie già la sua

vocazione. Il suo volto riflette la serenità della fede senza la

quale il suo volto sarebbe bagnato di lacrime. Maria è forte, ma

senza la convinzione che suo figlio è risorto, le sue braccia

fallirebbero e Cristo cadrebbe a terra. Ma la sua fede è grande

e la mano destra di Maria tiene bene il corpo di Gesù. È una

scultura eccezionale che esalta la fede. L'artista ha firmato la

sua opera sulla cintura della Vergine.

Il secondo arco ospita, a sinistra, il monumento funebre di

Innocenzo XII di Filippo della Valle, circondato da

Carità e Giustizia. Sulla destra si può ammirare il monumento

funebre della contessa Matilde di Canossa del Bernini. Papa

Urbano VIII volle rendere omaggio a questa donna che era

riuscita a far piegare l'imperatore Enrico IV e chiese al Papa

di revocare la scomunica.

La cappella laterale è quella del Santissimo Sacramento.

La sua griglia è opera di Francesco Borromini e gli

stucchi sono stati disegnati da Giovan Battista Ricci.

L'altare è anche una composizione del Bernini; è sormontato da

un maestoso tabernacolo la cui forma è un omaggio al Bramante.

Entriamo nella basilica come Michelangelo, dopo Bramante,

l'aveva immaginata: una croce greca con al centro la

Confessione, circondata da quattro monumentali pilastri che

circondano completamente un camminamento quadrato. Questa

passerella destra dà accesso al braccio destro del transetto e

prosegue oltre. La prima campata ospita l'altare di San Girolamo

e l'urna di Giovanni XXIII. Il corpo dell'altare contiene il

corpo del papa defunto.

La

navata sinistra, il camminamento di Michelangelo e il braccio

sinistro del transetto

Quando è aperto, è possibile passare dal nartece alla prima

basilica a sinistra attraverso la Porta della Morte. Questa è

sormontata da una cupola ovale il cui tema è il battesimo.

Si raggiunge quindi la cappella del battistero. Alla

fine, Carlo Fontana riutilizza una grande vasca in

porfido antico che trasforma in fonte battesimale. Sopra queste

fonti si trova un mosaico che rappresenta il battesimo di Gesù.

A sinistra e a destra si trovano due mosaici, uno raffigurante

San Pietro che battezza San Processo e San Martiniano, l'altro

San Pietro che battezza il centurione Cornelio.

Il secondo arco ospita, sulla destra, il monumento funebre di

Innocenzo VIII proveniente dall'antica basilica. È ad

Antonio del Pollaiolo che dobbiamo questo monumento in

bronzo dorato incastonato nel pilastro. Vediamo il Papa seduto

sul suo trono, con la tiara sulla testa e sdraiato sul letto di

morte. È circondata dalle quattro virtù cardinali e dalle tre

virtù teologali.

La cappella del coro è la controparte della cappella del

Santissimo Sacramento situata nella navata destra. Accoglie il

clero della basilica. Contiene anche reliquie dei corpi di San

Francesco d'Assisi e di Sant'Antonio da Padova. Il Bernini

progettò gli stalli del coro e i cantanti sono collocati nelle

quattro tribune che circondano le due parti dell'd'organo. La

volta è una combinazione di disegni della Porta e stucchi del

Ricci.

Arriviamo quindi al braccio sinistro del transetto. L'altare del

centro è dedicato a San Giuseppe. Originariamente era

dedicato ai santi Simone e Giuda, le cui reliquie sono

conservate sull'altare, ma Giovanni XXIII, il cui primo nome di

battesimo era Giuseppe, tendeva a dare al padre adottivo di Gesù

un posto che la Chiesa non gli aveva ancora dato.

Copyright ©

Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque

forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza

autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Ostelli

Roma Ostelli

Italia

Carte de Rome

Karte von Rom

Mapa Roma

Map of Rome

Carte Latium

Karte von Latium

Mapa Lazio

Map of Lazio

Carte d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy

|