|

VISITARE

BAGNI DI LUCCA -

INFORMAZIONI E GUIDA.

Incantevole borgo toscano nel cuore della Lunigiana. Immerso tra

storia, natura e tradizioni, Bagnone è la meta ideale per una vacanza

rilassante. Esplora le sue antiche chiese, castelli e sentieri panoramici,

assaporando la rinomata gastronomia locale.

|

Ci

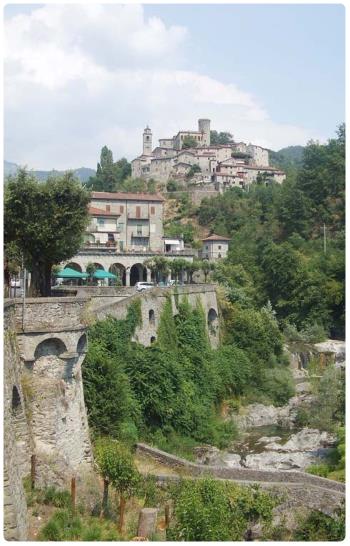

sono tanti luoghi suggestivi e un po' magici persi nello scrigno Italia. Uno

di questi è Bagnone, che si staglia su uno sperone roccioso e che si

estende nell’Alta Lunigiana, un territorio pressoché montuoso, al

confine con l’Emilia-Romagna e poco distante dal limite della Liguria

orientale. Immerso in un fitto bosco di pini e querce, il

paese, sovrastato da una bella rocca, è diviso in ben 20 frazioni, sparse

lungo il torrente Bagnone, affluente del fiume Magra che scorre in direzione

sud verso Licciana. |

|

Questa

zona è molto particolare, non è Toscana, né Liguria, né Emilia. È

Lunigiana: una lunga e stretta valle che dal passo della Cisa

arriva giù fino al Tirreno, a

Bocca di Magra, incantevole estuario fra

Carrara

e

La Spezia.

Bizzarro destino, quello di questa terra: marcata da un passato glorioso, e

oggi segnata da un presente opaco, ai margini non soltanto della sviluppo

industriale, ma anche di quei flussi turistici che riempiono le spiagge

della Versilia e arrivano fino ai contrafforti montani di

Lucca

e della Lucchesia. Nel Medioevo e in epoche anche più recenti,

Bagnone ebbe una grande importanza grazie alla posizione strategica,

essendo all’incrocio di vie di comunicazione importanti. Questo è

testimoniato da numerosi luoghi d’interesse artistico come il Castello di

Bagnone e la sua Chiesa, la

Chiesa di San Rocco e la Chiesa di Santa Maria, la

piazza del centro. Tra le frazioni troviamo il bellissimo borgo di

Castiglion del Terziere con il castello,

Treschietto e Iera con gli antichi ruderi dei manieri

dei Malaspina, poi Corlaga e Corvarola. Una zona tutta da

scoprire. Questa

zona è molto particolare, non è Toscana, né Liguria, né Emilia. È

Lunigiana: una lunga e stretta valle che dal passo della Cisa

arriva giù fino al Tirreno, a

Bocca di Magra, incantevole estuario fra

Carrara

e

La Spezia.

Bizzarro destino, quello di questa terra: marcata da un passato glorioso, e

oggi segnata da un presente opaco, ai margini non soltanto della sviluppo

industriale, ma anche di quei flussi turistici che riempiono le spiagge

della Versilia e arrivano fino ai contrafforti montani di

Lucca

e della Lucchesia. Nel Medioevo e in epoche anche più recenti,

Bagnone ebbe una grande importanza grazie alla posizione strategica,

essendo all’incrocio di vie di comunicazione importanti. Questo è

testimoniato da numerosi luoghi d’interesse artistico come il Castello di

Bagnone e la sua Chiesa, la

Chiesa di San Rocco e la Chiesa di Santa Maria, la

piazza del centro. Tra le frazioni troviamo il bellissimo borgo di

Castiglion del Terziere con il castello,

Treschietto e Iera con gli antichi ruderi dei manieri

dei Malaspina, poi Corlaga e Corvarola. Una zona tutta da

scoprire.

Percorsa

dall'autostrada della Cisa, la Lunigiana viene sempre frettolosamente

attraversata e, purtroppo, raramente visitata. Eppure possiede tutto il

meglio che una terra può offrire, proprio perché in parte dimenticata,

raccolta in se stessa (nei suoi castelli, nei suoi fiumi, nei suoi boschi) e

arrivata nella nostra epoca quasi intatta. Passando dal suo antico passato,

dal medioevo, ha perforato il tempo, indifferente alle trasformazioni, alle

accelerazioni di una civiltà che altrove consuma e divora. Forse questo

stretto lembo di terra, oggi ascritto alla provincia di Massa-Carrara,

risultava poco accessibile, anche ai cambiamenti: troppo difficile accedere

alle sue anguste valli laterali, troppo remote le sue origini, e aspra,

fiera, crudele, anche ostile, la sua storia. Percorsa

dall'autostrada della Cisa, la Lunigiana viene sempre frettolosamente

attraversata e, purtroppo, raramente visitata. Eppure possiede tutto il

meglio che una terra può offrire, proprio perché in parte dimenticata,

raccolta in se stessa (nei suoi castelli, nei suoi fiumi, nei suoi boschi) e

arrivata nella nostra epoca quasi intatta. Passando dal suo antico passato,

dal medioevo, ha perforato il tempo, indifferente alle trasformazioni, alle

accelerazioni di una civiltà che altrove consuma e divora. Forse questo

stretto lembo di terra, oggi ascritto alla provincia di Massa-Carrara,

risultava poco accessibile, anche ai cambiamenti: troppo difficile accedere

alle sue anguste valli laterali, troppo remote le sue origini, e aspra,

fiera, crudele, anche ostile, la sua storia.

Sono

cariche di mistero le testimonianze dei più antichi abitanti della

Lunigiana: le millenarie statue-stelle, enigmatici spettri di pietra, idoli,

probabilmente, legati ai culti dei liguri-apuani. Di Luni, l'antica

città romana, che ha dato nome alla zona, la Lunigiana appunto, restano

tracce di un importante anfiteatro e altri reperti archeologici, ma il

territorio ha perso l'impronta dell'antico impero. In Lunigiana parla,

cupamente, la voce del Medioevo, di quello più antico e dell'altro

che si affaccia al

Rinascimento. Sono

cariche di mistero le testimonianze dei più antichi abitanti della

Lunigiana: le millenarie statue-stelle, enigmatici spettri di pietra, idoli,

probabilmente, legati ai culti dei liguri-apuani. Di Luni, l'antica

città romana, che ha dato nome alla zona, la Lunigiana appunto, restano

tracce di un importante anfiteatro e altri reperti archeologici, ma il

territorio ha perso l'impronta dell'antico impero. In Lunigiana parla,

cupamente, la voce del Medioevo, di quello più antico e dell'altro

che si affaccia al

Rinascimento.

Non può essere un caso se lungo

i circa 60 chilometri che costeggiano il fiume Magra si susseguono decine

di castelli.

Era troppo importante, nel passato, questo tratto della strada Romea

(che univa la pianura padana al Tirreno) per non difenderlo anche con

fortificazioni imprendibili, se non per fame.

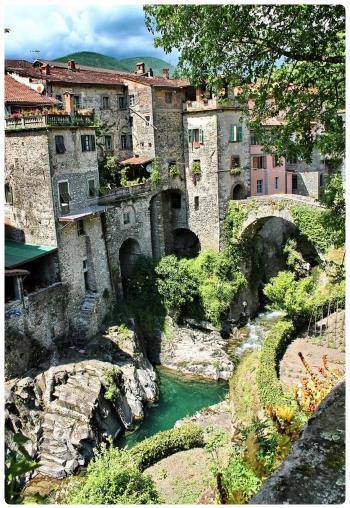

Bagnone è uno degli

oltre 60 castelli della Lunigiana. Oggi è un borgo nettamente distinto in

due nuclei. In alto, sulla sommità di un ripido colle, la rocca; in

basso, il paese vero e proprio affacciato sull'impetuoso torrente che

da il nome alla valle e al paese. Oltre alla storia, qui, protagonista è il

paesaggio: il rigoglio di una natura ancora poco domata e forse indomabile

per l'asprezza repentina dei colli, che rende difficili insediamenti e

spesso del tutto inutili i disboscamenti.

Bagnone

spunta da una foresta di lecci, pini, quercioli, cerri, arroccata su uno

sperone di roccia in fondo al quale scorre un corso d'acqua, limpido e

tortuoso. Era l'acqua la ricchezza antica del paese; è l'acqua una delle

ricchezze spettacolari di oggi. Più in su, verso l'alta valle, si trovano

ancora i resti dei numerosi mulini che fino a non molto tempo fa

continuavano a macinare; n basso, l'acqua cade in un percorso di roccia

chiara, allargandosi in vaste piscine, perfette per un bagno estivo. Le

fronde, i boschi d'alberi e muschi dappertutto circondano le case ed emanano

un profumo di verde che sa di tempi perduti e purezza. Dal torrente bisogna

guardare verso l'alto per scorgere il nucleo più antico del paese: il

castello, posto in posizione strategica in cima a una ripida collinetta.

Lo si raggiunge a piedi percorrendo un viottolo, oppure, più comodamente, in

automobile. Domina la rocca un imponente torrione cilindrico, una

specie di larga ciminiera che fa da sentinella simbolica della memoria

storica. È il pezzo più antico di questa costruzione che via via è stata

modificata in villa, con interventi ottocenteschi e con l'aggiunta di un

porticato, addirittura novecentesco. Bagnone

spunta da una foresta di lecci, pini, quercioli, cerri, arroccata su uno

sperone di roccia in fondo al quale scorre un corso d'acqua, limpido e

tortuoso. Era l'acqua la ricchezza antica del paese; è l'acqua una delle

ricchezze spettacolari di oggi. Più in su, verso l'alta valle, si trovano

ancora i resti dei numerosi mulini che fino a non molto tempo fa

continuavano a macinare; n basso, l'acqua cade in un percorso di roccia

chiara, allargandosi in vaste piscine, perfette per un bagno estivo. Le

fronde, i boschi d'alberi e muschi dappertutto circondano le case ed emanano

un profumo di verde che sa di tempi perduti e purezza. Dal torrente bisogna

guardare verso l'alto per scorgere il nucleo più antico del paese: il

castello, posto in posizione strategica in cima a una ripida collinetta.

Lo si raggiunge a piedi percorrendo un viottolo, oppure, più comodamente, in

automobile. Domina la rocca un imponente torrione cilindrico, una

specie di larga ciminiera che fa da sentinella simbolica della memoria

storica. È il pezzo più antico di questa costruzione che via via è stata

modificata in villa, con interventi ottocenteschi e con l'aggiunta di un

porticato, addirittura novecentesco.

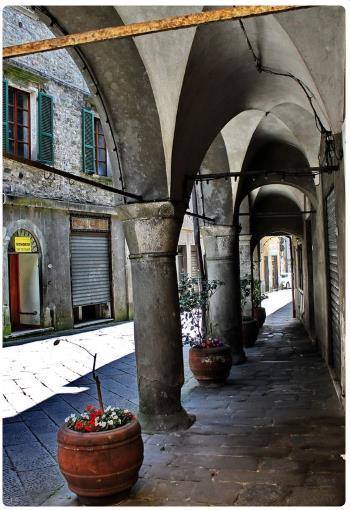

La

cifra propria di Bagnone non sta scritta nel perimetro del suo castello, ma

negli stretti gironi delle case che gli si sono addossate e nei possenti

portici dell'altra parte del paese, quella bassa, che cade in una ripida

discesa verso il fiume. Muri storti, colonne diverse l'una dall'altra,

archi imprecisi, agili ponti gettati a schiena d'asino dal porticato

centrale alla macchia circostante, sono il frutto di un'architettura

dettata dal bisogno, quasi spontanea, nell'uso eterogeneo dei materiali,

nelle geometrie impreviste, nei vistosi compromessi che la natura del luogo

ha dovuto imporre ai progetti. La

cifra propria di Bagnone non sta scritta nel perimetro del suo castello, ma

negli stretti gironi delle case che gli si sono addossate e nei possenti

portici dell'altra parte del paese, quella bassa, che cade in una ripida

discesa verso il fiume. Muri storti, colonne diverse l'una dall'altra,

archi imprecisi, agili ponti gettati a schiena d'asino dal porticato

centrale alla macchia circostante, sono il frutto di un'architettura

dettata dal bisogno, quasi spontanea, nell'uso eterogeneo dei materiali,

nelle geometrie impreviste, nei vistosi compromessi che la natura del luogo

ha dovuto imporre ai progetti.

È sempre difficile stabilire

l'esatta data di nascita di un paese: una delle prime notizie documentate di

Bagnone è contenuta in una bolla papale del 1124. Si riferisce con tutta

probabilità al castello attorno a cui si andava componendo il nucleo

abitato; anche se il feudo vero e proprio fu costruito nel 1351. Nei secoli

successivi, il villaggio si sviluppò in virtù della sua felice posizione a

fondovalle, diventando un centro di raccolta e scambio. Ma la sua vocazione

fu principalmente feudale, nel segno di quello stemma familiare che domina

ancora incontrastato, in tutta la regione: i Malaspina, famiglia

nobile che abbiamo già incontrato nei nostri articoli su

Massa e

Fosdinovo.

Manieri, castelli, borghi della Lunigiana: tutti portano inciso nell'origine

il simbolo della spina secca o fiorita, a seconda dei due rami nei quali la

famiglia si divise il territorio, al di qua e al di là del Magra.

Diversamente da altre dinastie, i Malaspina non attuarono il

maggiorascato, e cioè la linea ereditaria che prevedeva il lascito

dell'intero feudo al figlio primogenito. Preferirono dividere secondo

giustizia fra tutti i figli. Il risultato fu una proliferazione di castelli

e di poteri, di alleanze e di scontri tra fratelli e cugini. Il paesaggio

s'arricchì allora di costruzioni militari. Non c'era valico o strettoia che

non fosse dominato da un maniero: segno inequivocabile che da lì non si

passava senza aver pagato un pedaggio al signore del luogo. D'altra parte,

dichiara Obizzo Malaspina di Villafranca nel 1167 all'imperatore

Federico Barbarossa, "in paesi che nulla producono diventa necessità

vivere di furto".

Le

valli "incolte e fiere", ricoperte da una macchia ancora oggi fitta e spesso

impenetrabile, rendevano facili gli agguati lungo una strada che era fra le

più praticate dell'antichità. Il medioevo a Bagnone,

Castiglion del Terziere,

Treschietto,

Fosdinovo, Castevoli, Tresana evoca

atmosfere fosche e pericolose. In queste valli, veramente, la storia pare

scritta nel paesaggio. Una storia fatta non solo di lotte politiche fra i

Malaspina e il comune di Lucca, la Repubblica di

Firenze,

il

vescovo di Luni, ma fatta anche di razzie e violenze quotidiane, di

affrancamenti impossibili da una vita consumata nel buio di un Appennino più

povero e più magro che altrove. Una storia segnata anche dalla difficile

convivenza del dominio della potente dinastia dei Malaspina, frammentata con

intento di giustizia ma sofferente per le tante divisioni. Razza guerriera e

predona, i Malaspina, che provenivano dall'antico ceppo longobardo degli

Orbetenghi, resistettero a lungo nei loro territori anche per la

mancanza di un forte contropotere locale. Non bastavano il vescovo di Luni,

centro ormai in decadenza, né il comune di Pontremoli a frenare la

politica da accerchiamento della potente famiglia e dei consorzi ad essa

collegati. Le

valli "incolte e fiere", ricoperte da una macchia ancora oggi fitta e spesso

impenetrabile, rendevano facili gli agguati lungo una strada che era fra le

più praticate dell'antichità. Il medioevo a Bagnone,

Castiglion del Terziere,

Treschietto,

Fosdinovo, Castevoli, Tresana evoca

atmosfere fosche e pericolose. In queste valli, veramente, la storia pare

scritta nel paesaggio. Una storia fatta non solo di lotte politiche fra i

Malaspina e il comune di Lucca, la Repubblica di

Firenze,

il

vescovo di Luni, ma fatta anche di razzie e violenze quotidiane, di

affrancamenti impossibili da una vita consumata nel buio di un Appennino più

povero e più magro che altrove. Una storia segnata anche dalla difficile

convivenza del dominio della potente dinastia dei Malaspina, frammentata con

intento di giustizia ma sofferente per le tante divisioni. Razza guerriera e

predona, i Malaspina, che provenivano dall'antico ceppo longobardo degli

Orbetenghi, resistettero a lungo nei loro territori anche per la

mancanza di un forte contropotere locale. Non bastavano il vescovo di Luni,

centro ormai in decadenza, né il comune di Pontremoli a frenare la

politica da accerchiamento della potente famiglia e dei consorzi ad essa

collegati.

Uno

dei tratti che distingue la storia della Lunigiana, da quella di gran parte

dell'Italia, sta nella mancanza di un grande centro urbano. Il feudalesimo,

qui, non trovando sulla sua strada le nuove formazioni dei comuni, durò più

che altrove. Ma il passo della Cisa, che univa

Parma e

Modena

al Tirreno, la pianura alla costa, era troppo importante.

Rappresentava la via più breve per gli eserciti del Nord, il passaggio

obbligatorio per i prodotti e le mercanzie della Padania.

Milano,

Lucca,

Genova,

Firenze al momento della loro massima potenza, non potevano tollerare

l'assoluto dominio di una famiglia contro le esigenze delle città-stato. Nel

1471 la Repubblica Fiorentina, che vent'anni prima aveva alloggiato i suoi

capitani nel vicino e imponente maniero di Castiglion del Terziere, occupò

borgo e castello di Bagnone. Entrati a Bagnone, i fiorentini imprigionarono

Cristiano Malaspina

annettendosi stabilmente il paese. Uno

dei tratti che distingue la storia della Lunigiana, da quella di gran parte

dell'Italia, sta nella mancanza di un grande centro urbano. Il feudalesimo,

qui, non trovando sulla sua strada le nuove formazioni dei comuni, durò più

che altrove. Ma il passo della Cisa, che univa

Parma e

Modena

al Tirreno, la pianura alla costa, era troppo importante.

Rappresentava la via più breve per gli eserciti del Nord, il passaggio

obbligatorio per i prodotti e le mercanzie della Padania.

Milano,

Lucca,

Genova,

Firenze al momento della loro massima potenza, non potevano tollerare

l'assoluto dominio di una famiglia contro le esigenze delle città-stato. Nel

1471 la Repubblica Fiorentina, che vent'anni prima aveva alloggiato i suoi

capitani nel vicino e imponente maniero di Castiglion del Terziere, occupò

borgo e castello di Bagnone. Entrati a Bagnone, i fiorentini imprigionarono

Cristiano Malaspina

annettendosi stabilmente il paese.

A

poco a poco, la Lunigiana verrà conquistata e smembrata: un pezzo a Lucca,

l'altro a Firenze, agli Estensi, ai Visconti, agli Sforza. Dopo il

Cinquecento, quando Firenze prevalse in buona parte della regione, i feudi

malaspiniani cominciarono a sgretolarsi sotto la spinta di divisioni

ereditarie e di crisi economiche.

Ortensio Lando, nel Cinquecento appunto, non risparmiava

l'ironia sulle difficoltà del casato, scrivendo che era facile "vedere

nella Lunigiana 30 marchesi a un tratto sopra un fico per sfamarsi". Una

dura vicenda di violenza e di fame logorò così questi luoghi, lasciando

miracolosamente intatto il tratto arcaico negli scenari incolti delle

foreste e delle tetre quinte di pietra dei castelli, che tuttora tramandano

l'eco di una potenza perduta. A

poco a poco, la Lunigiana verrà conquistata e smembrata: un pezzo a Lucca,

l'altro a Firenze, agli Estensi, ai Visconti, agli Sforza. Dopo il

Cinquecento, quando Firenze prevalse in buona parte della regione, i feudi

malaspiniani cominciarono a sgretolarsi sotto la spinta di divisioni

ereditarie e di crisi economiche.

Ortensio Lando, nel Cinquecento appunto, non risparmiava

l'ironia sulle difficoltà del casato, scrivendo che era facile "vedere

nella Lunigiana 30 marchesi a un tratto sopra un fico per sfamarsi". Una

dura vicenda di violenza e di fame logorò così questi luoghi, lasciando

miracolosamente intatto il tratto arcaico negli scenari incolti delle

foreste e delle tetre quinte di pietra dei castelli, che tuttora tramandano

l'eco di una potenza perduta.

A Mulazzo, dall'autunno del 1306 alla

primavera

dell'anno seguente, Dante fu ospite di Franceschino Malaspina,

magnanimo signore della "spina secca"; più di un secolo prima le aule

signorili dei Malaspina s'erano aperte alla lirica provenzale, e uno di loro

Alberto, si rese protagonista di una famosa tenzone poetica con il trovatore

Rambaldo di Vaqueiras. Ma verso il Quattrocento, con lo sfaldarsi della

dinastia, cominciarono le migrazioni di scrittori, umanisti, notai,

diplomatici, insegnanti. Personaggi colti e/o abbienti, tutti a infittire

quella schiera di nostalgici vagabondi che il ristagno dell'economia, la

durezza dei luoghi, le continue devastazioni, avevano spinto lontano.

Lunigianesi eran gran parte delle Bande nere di Giovanni de'

Medici; lunigianesi i contadini avventizi, i pastori improvvisati che

andavano, come recita un memoriale del 1795, ad "affrontare la morte

nelle Maremme dall'aria infetta e micidiale". Molti fecero fortuna come

venditori ambulanti, scollinando verso la Lombardia, tanto che ancora oggi

nella parlata locale aperta "bersan" designa chi ha scelto di dirigersi a

nord e verso

Brescia.

Parenti e migranti tornano ora ai loro paesi come turisti. A Bagnone le

automobili sono spesso targate

Torino,

Vercelli,

Brescia. Tornano a vedere le foreste selvagge, i castagneti, i ruderi, i

terrazzamenti dove si coltiva la vite, una vite particolare che dà un vino

aspro, selvatico e indomito come le rocche e i castelli dei dintorni,

imprendibili e indistruttibili. A Mulazzo, dall'autunno del 1306 alla

primavera

dell'anno seguente, Dante fu ospite di Franceschino Malaspina,

magnanimo signore della "spina secca"; più di un secolo prima le aule

signorili dei Malaspina s'erano aperte alla lirica provenzale, e uno di loro

Alberto, si rese protagonista di una famosa tenzone poetica con il trovatore

Rambaldo di Vaqueiras. Ma verso il Quattrocento, con lo sfaldarsi della

dinastia, cominciarono le migrazioni di scrittori, umanisti, notai,

diplomatici, insegnanti. Personaggi colti e/o abbienti, tutti a infittire

quella schiera di nostalgici vagabondi che il ristagno dell'economia, la

durezza dei luoghi, le continue devastazioni, avevano spinto lontano.

Lunigianesi eran gran parte delle Bande nere di Giovanni de'

Medici; lunigianesi i contadini avventizi, i pastori improvvisati che

andavano, come recita un memoriale del 1795, ad "affrontare la morte

nelle Maremme dall'aria infetta e micidiale". Molti fecero fortuna come

venditori ambulanti, scollinando verso la Lombardia, tanto che ancora oggi

nella parlata locale aperta "bersan" designa chi ha scelto di dirigersi a

nord e verso

Brescia.

Parenti e migranti tornano ora ai loro paesi come turisti. A Bagnone le

automobili sono spesso targate

Torino,

Vercelli,

Brescia. Tornano a vedere le foreste selvagge, i castagneti, i ruderi, i

terrazzamenti dove si coltiva la vite, una vite particolare che dà un vino

aspro, selvatico e indomito come le rocche e i castelli dei dintorni,

imprendibili e indistruttibili.

Insomma,

venite da queste parti, non ve ne pentirete. Visiterete uno dei centri più

pittoreschi di questa parte della Toscana. Sentirete correre il torrente

Bagnone che passa tra le strette balze scavate nelle rocce. Ammirerete lo

spettacolo, estremamente suggestivo dalla piazza centrale, Piazza Roma, il

cuore del paese. Alzando guardo vedrete il castello dei conti Noceti, con la

torre del XVI secolo e un po' più il la il suggestivo scenario delle vallate

formate dai contrafforti del monte Sillara (alto 1861 metri). Infine

Bagnone è una base ottima per escursioni in tutta la zona, fino a

Pontremoli, a nord, e Massa, a sud, a partire dal borgo e dal castello di

Castiglione del Terziere. Nei mesi estivi in molti poi non perdono

l'occasione di bagnarsi nelle fredde ma limpidissime acque del torrente

Bagnone nei pressi del paese della fazione di Iera, dove ci sono

pozze dai colori brillanti dove i ragazzi amano farsi il bagno. Insomma,

venite da queste parti, non ve ne pentirete. Visiterete uno dei centri più

pittoreschi di questa parte della Toscana. Sentirete correre il torrente

Bagnone che passa tra le strette balze scavate nelle rocce. Ammirerete lo

spettacolo, estremamente suggestivo dalla piazza centrale, Piazza Roma, il

cuore del paese. Alzando guardo vedrete il castello dei conti Noceti, con la

torre del XVI secolo e un po' più il la il suggestivo scenario delle vallate

formate dai contrafforti del monte Sillara (alto 1861 metri). Infine

Bagnone è una base ottima per escursioni in tutta la zona, fino a

Pontremoli, a nord, e Massa, a sud, a partire dal borgo e dal castello di

Castiglione del Terziere. Nei mesi estivi in molti poi non perdono

l'occasione di bagnarsi nelle fredde ma limpidissime acque del torrente

Bagnone nei pressi del paese della fazione di Iera, dove ci sono

pozze dai colori brillanti dove i ragazzi amano farsi il bagno.

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Torna su

Ostelli

Bagnone

Ostelli

Italia

Auberges de Jeunesse Italie

Hotel Bagnone

Carte Bagnone

Karte von

Bagnone

Mapa Bagnone

Map of Bagnone

Carte

de Toscane

Karte von

Toskana

Mapa Toscana

Map of Tuscany

Carte d'Italie

Karte von

Italien

Mapa Italia

Map of Italy |