|

Sei qui:

Cosa vedere a Torino

>

La Sacra Sindone

|

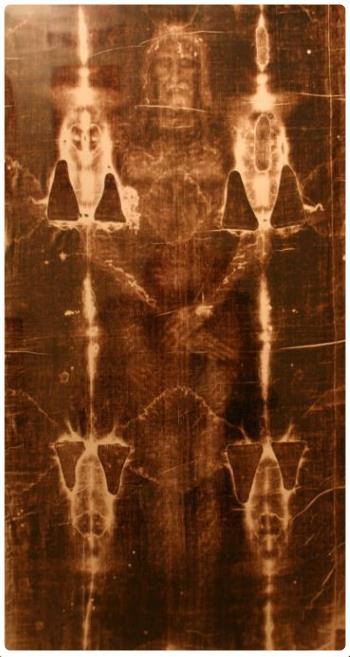

Che cos'è la

Sindone? Una straordinaria reliquia? Un falso

che ha origini nel buio dei tempi? Se ne parla da

secoli, il "giallo" rimane e forse rimarrà per

sempre. La Sindone, il lenzuolo che secondo la

tradizione avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la

sua cruenta morte, per molti è un testimone

silenzioso giunto fino a noi attraverso lunghe

peripezie. Per altri è opera di qualche artista

ignoto. Fede, credenze, dubbi si mescolano ancora

oggi davanti a quel rettangolo di lino che viene

esposto al pubblico raramente nelle cosiddette

"ostensioni" nella penombra del Duomo di Torino. |

|

Allo stato attuale della ricerca

occorre riconoscere che, da un punto di vista strettamente storico, non è

possibile tracciare in maniera definita le vicende della Sindone

anteriormente al XIV secolo. I documenti (di ogni genere: letterari, legali,

iconografici...) non danno infatti risposte puntuali alla domanda

fondamentale: la Sindone di cui parlano i Vangeli è stata conservata nel

primo millennio dell'era cristiana? E, nel caso di una risposta affermativa, in quali contesti storici e con

quali contorni devozionali? Ed è possibile trovare un legame tra la Sindone

dei Vangeli e la Sindone di Torino? Allo stato attuale della ricerca

occorre riconoscere che, da un punto di vista strettamente storico, non è

possibile tracciare in maniera definita le vicende della Sindone

anteriormente al XIV secolo. I documenti (di ogni genere: letterari, legali,

iconografici...) non danno infatti risposte puntuali alla domanda

fondamentale: la Sindone di cui parlano i Vangeli è stata conservata nel

primo millennio dell'era cristiana? E, nel caso di una risposta affermativa, in quali contesti storici e con

quali contorni devozionali? Ed è possibile trovare un legame tra la Sindone

dei Vangeli e la Sindone di Torino?

La storia "certa" della Sindone

inizia intorno alla metà del Trecento, quando venne collocata nella

Collegiata di Lirey. Da quella data tutti i passaggi sono rigorosamente

documentati (Lirey-Chambéry-Torino). E prima? Sostanzialmente le risposte

sono due: o la Sindone non esisteva, essendo la sua origine databile intorno

al 1300, oppure la Sindone era presente nel mondo orientale, seppure

conservata e presentata con modalità diverse da quelle assunte poi nel mondo

occidentale.

Tale ipotesi di lavoro è legittima in quanto la datazione medievale, al di

là della discussione scientifica sul risultato dell'esame del radiocarbonio,

non soddisfa una serie di elementi che emergono dallo studio della Sindone,

mentre l'assenza di notizie non consente di escludere la sua esistenza in

epoca più antica.

In base ad una serie di studi, basati su indizi labili, ma non

sottovalutabili, la storia "nascosta" della Sindone potrebbe infatti

ipotizzare le tappe di Gerusalemme - Edessa - Costantinopoli - Atene, per

passare il testimone alla storia "certa" (Lirey - Chambéry - Torino).

Gerusalemme

Nell'ipotesi di un'origine della Sindone di Torino legata alla Passione e

Resurrezione di Cristo, essa deve essere "nata" a Gerusalemme e lì gelosamente

conservata nell'ambito della prima comunità cristiana. Dopo i controversi

accenni contenuti nei Vangeli, e specialmente in quello di Giovanni, non

esistono testimonianze esplicite e dirette legate alla conservazione del

corredo funebre di Gesù.

Rompe in qualche modo il silenzio un passo di un vangelo apocrifo, quello

detto degli Ebrei, in cui si dice che Gesù, dopo la sua resurrezione, "consegnò la Sindone al servo del Sacerdote".

Esistono altre testimonianze letterarie di sindoni, monde o figurate, che

però non permettono di giungere a nessuna conclusione certa relativamente al

tipo di oggetto e alla sua storia. Tutto questo non permette quindi di

escludere a priori la possibilità di una sua presenza e conservazione.

Edessa

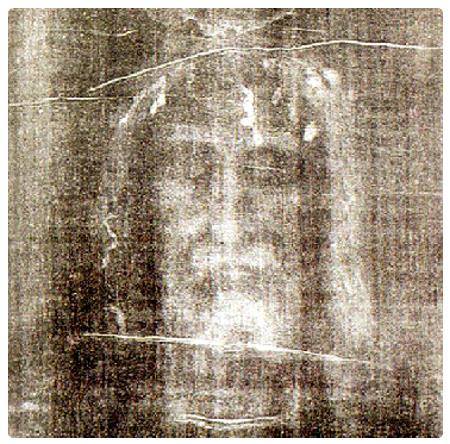

Per una buona parte del primo millennio dell'era cristiana ad Edessa, città

della Turchia sud-orientale, venne conservato e venerato il Mandylion, o

immagine di Edessa, uno dei principali "volti santi" di Cristo del mondo

ellenistico-bizantino, e conosciuto dagli storici dell'arte come origine di

gran parte della tradizione iconografica del Cristo. Le rappresentazioni

pittoriche del Mandylion lo raffigurano come un reliquiario rettangolare a

losanghe con al centro il volto di un uomo barbuto e con i capelli lunghi.

Le varie leggende che ne narrano l'origine lo riconducono all'intervento

diretto di Gesù che impresse il suo volto in un pezzo di stoffa, in greco

mandylion (fazzoletto), inviato in dono al re Abgar IV di Edessa.

Riconosciuto e venerato in forma solenne in quella città sicuramente a

partire dal VI secolo, dove fu protagonista di eventi miracolosi, fu poi

trasferito a Costantinopoli nel 944, e lì conservato nel tesoro degli

imperatori bizantini.

Nel 1978 è stata avanzata la suggestiva ipotesi secondo cui il Mandylion

coinciderebbe con la Sindone. L'ipotesi è suffragata da vari elementi e da

alcune intuizioni relative alle caratteristiche dell'Icona: rakos

tetradiplon, cioè ripiegata "due volte quattro volte su se stessa"; e

acheropoiete, cioè "non fatta da mani d'uomo", elementi ambedue che

potrebbero essere messi strettamente in relazione con la Sindone di Torino.

Da ulteriori analisi sulle descrizioni dell'arrivo dell'Icona a

Costantinopoli sembra che sia lecito dedurre che il "fazzoletto" contenuto

nel reliquiario rettangolare in realtà nascondesse un pezzo di stoffa ben

più grande e contenente l'immagine di un intero corpo martoriato.

Costantinopoli

Sempre nel tratto di "storia ipotetica" della Sindone di Torino, alcuni

indicatori permetterebbero di localizzare la Sindone nella capitale

bizantina:

a partire dal 944 vi è conservato, insieme a molte altre reliquie legate

alla vita terrena di Cristo, il Mandylion proveniente da Edessa, e che ora

una suggestiva ipotesi vuole identificare con la Sindone.

Nel corso del XIII secolo nell'arte bizantina si modifica sensibilmente la

raffigurazione della Deposizione di Gesù o dell'Unzione del cadavere, con

caratteristiche che sembrano sottintendere la conoscenza di particolari

della Sindone.

Di notevole significato, per la nitidezza dei particolari e per la data

antica, risulta l'illustrazione dell'Unzione di Cristo contenuto nel

Manoscritto Pray (oggi conservato a Budapest), realizzata tra il 1192 ed il

‘93 da un artista di Costantinopoli o comunque formatosi in tale ambito.

Nel 1204, prima del sacco della città durante la IV Crociata, un cavaliere

piccardo, Robert de Clari, nella sua cronaca, dice di aver visto "la Sindone

del Signore" in cui si vedeva l'immagine intera del corpo del Signore,

conservata nella chiesa di Santa Maria delle Blacherme.

Tale Sindone, aggiunge, scomparve durante il saccheggio perpetrato dai

franchi.

Anche se non esistono quindi elementi certi per collegare queste

informazioni con la Sindone di Lirey-Torino, tuttavia risulta di grande

importanza poter localizzare una Sindone figurata a Costantinopoli.

Atene

Un documento datato 1 agosto 1205 permette di ipotizzare un passaggio della

Sindone in questa città: Si tratta di una lettera indirizzata a Papa

Innocenzo III da parte di Teodoro Angelo, parente dei deposti imperatori

bizantini, all'indomani del sacco di Costantinopoli, il quale stigmatizza il

comportamento dei crociati conquistatori e razziatori delle reliquie, tra

cui la Sindone che gli risulta conservata ad Atene.

L'indicazione è interessante perché il nuovo signore feudale di Atene,

insediatosi proprio in quell'anno, è Ottone de La Roche, uno dei capi della

crociata, che durante la presa di Costantinopoli ebbe il quartiere dove

sorgeva la chiesa delle Blacherne.

Purtroppo il documento citato è conosciuto soltanto in una copia

ottocentesca tratta a sua volta da una copia antica andata distrutta durante

la II Guerra Mondiale, tuttavia si inserisce bene nel contesto storico

successivo alla IV Crociata.

In quei giorni del 1205 Atene era la città dei cavalieri templari, arrivati

in fretta dalla Palestina, e di Ottone de la Roche, l'uomo di Blachernae.

Sempre in quel periodo per Atene erano passati anche due ecclesiastici

occidentali di rango: il legato pontificio Benedetto di Santa Susanna e

Nicola d'Otranto abate del monastero di Casole. Atene fu l'ultima sosta del

loro viaggio prima del ritorno a Roma e della relazione al pontefice su

tutti gli avvenimenti: entrambi dissero di avere visto segretamente la

Sindone ad Atene.

E ormai troppa gente incominciava a sapere dove, sotto l'ombra della

scomunica, fosse nascosto il telo sindonico, troppo scandalosa era la sua

acquisizione; troppe cupidigie vi si rivolgevano: per Ottone de la Roche

dovette farsi ogni giorno più difficile conservare illegalmente un tale

oggetto nelle sue mani in Atene.

Fu forse a quel momento, che affidandosi a un potere così forte quale

l'Ordine templare, in grado di resistere anche a pressioni vaticane, Ottone

si liberò della sua sacrilega preda e la cedette, o vendette a gran prezzo;

oppure la affidò per il viaggio verso la Francia a una custodia, i templari

che nessuno avrebbe osato attaccare.

Vi sono tracce di uno strano percorso via San Giovanni d'Acri dove era la

possente fortezza dei templari, l'isola di Cipro, per alcuni anni proprietà

templare, fino a Marsiglia, forse Ottone programmò che, arrivata in Francia,

la Sindone venisse riconsegnata alla sua famiglia, e precisamente a suo

padre, Ponzio de la Roche; o forse qualcuno consegnò n telo dipinto qualcosa

come quello che fu poi chiamato il sudario di BesanVon e conservò invece,

nel segreto dell'ordine templare l'oggetto autentico.

Inoltre dei collegamenti tra la famiglia La Roche e i successivi Duchi di

Atene con Geoffroy de Charny, primo possessore certo della Sindone in

Occidente, rendono suggestive queste informazioni.

Infatti 35 anni dopo i roghi dei Templari si mise in luce un nobile francese

di nome Goffredo di Charny signore di Lirey.

Il nome del suo casato era celebre: un altro Goffredo di Charny cavaliere

templare precettore dell'ordine in Romania era salito sul rogo insieme al

gran maestro del tempio Jacques de Molay.

Altrettanto celebre era il casato della moglie di Goffredo di Charny:

Jacques de Vergy risalendo in linea diretta di quattro generazioni si

trovava che il suo trisavolo si chiamava Ottone de la Roche il

saccheggiatore di Blachernae e trafugatore della Sindone durante il sacco di

Costantinopoli nel 1204.

Lirey

A tutt'oggi le prime testimonianze documentarie sicure e irrefutabili

relative alla Sindone di Torino datano alla metà del XIV secolo, quando

Geoffroy de Charny, valoroso cavaliere e uomo di profonda fede, celebrato

generale francese, depose il Lenzuolo nella chiesa da lui fondata nel 1353

nel suo feudo di Lirey nello Champagne. Geoffroy morì alla battaglia di

Poitiers il 19 settembre 1356: è quindi tra queste due date che è necessario

porre la prima comparsa della Sindone nell'Europa occidentale.

Quello che invece rimane misterioso è il motivo, il luogo e le modalità con

cui Geoffroy ne venne in possesso. La notizia della presenza di un oggetto

così straordinario si diffuse rapidamente ed iniziarono subito i primi

pellegrinaggi da parte dei fedeli e, contemporaneamente, le prime dispute

sulla sua autenticità e sulla liceità delle ostensioni pubbliche.

Un lunga e complessa diatriba su queste questioni vide affrontarsi

nell'ultimo decennio del ‘300 il figlio di Geoffroy de Charny con i canonici

di Lirey ed il vescovo di Troyes, nella quale venne coinvolto anche

l'antipapa Clemente VII.

I documenti relativi a questa disputa permettono di ricostruire le vicende

della Sindone dei decenni precedenti, ma non di risolvere in maniera

definitiva i problemi sollevati.

Nel corso della prima metà del ‘400, a causa dell'acuirsi della Guerra dei

cento anni, Marguerite de Charny, dopo aver ritirata la Sindone dalla chiesa

di Lirey (1418), la conduce con sé nel suo peregrinare attraverso l'Europa.

Finalmente trovò accoglienza presso la corte dei duchi di Savoia, alla quale

erano stati legati sia suo padre che il suo secondo marito, Umbert de La

Roche. Fu quindi nel 1453 che avvenne il trasferimento della Sindone ai

Savoia, nell'ambito di una serie di atti giuridici intercorsi tra il duca

Ludovico e Marguerite.

Chambéry

I Savoia dapprima conservarono il "Lenzuolo" nel loro tesoro privato,

portandoselo appresso nel peregrinare per i loro Stati a cavallo delle Alpi,

come consuetudine delle corti medievali.

A partire dal 1471, Amedeo IX il Beato, figlio di Ludovico, incominciò ad

abbellire ed ingrandire la cappella del Castello di Chambery, capitale del

Ducato di Savoia, in previsione di una futura sistemazione della Sindone.

Dopo una iniziale collocazione nella chiesa dei francescani, la Sindone

venne definitivamente riposta nella Sainte-Chapelle du Saint-Suaire.

In questo contesto i Savoia richiesero ed ottennerro nel 1502 dal Papa il

riconoscimento di una festa liturgica particolare per la quale fu scelto il

4 maggio.

II 4 dicembre 1532, un incendio devastò la Sainte-Chapelle e causò al

Lenzuolo notevoli danni che saranno riparati nel 1534 dalle Clarisse della

città.

Con lo scoppio della guerra tra Francesco I e

Carlo V, il duca di Savoia nel

1535 dovette fuggire davanti all'esercito francese per rifugiarsi in

Piemonte, portandosi con sè la Sindone che fu più volte oggetto di

ostensioni a Torino, Milano, Vercelli.

II Lenzuolo ritornò solennemente nella Sainte-Chapelle di Chambery il 4

giugno 1561 in seguito alla Pace di Cateau-Cambrésis del 1559 con la quale

il nuovo duca Emanuele Filiberto aveva riottenuto i suoi Stati.

Sotto l'impulso del nuovo e giovane duca inizia l'epoca della grande

affermazione di Casa Savoia. I tempi erano ormai maturi per una diversa

impostazione della politica sabauda che diresse i propri interessi

strategici verso la Penisola.

Conseguenza di ciò fu lo spostamento del centro di comando da Chambéry a

Torino, più adeguato rispetto alle nuove esigenze.

Mutato il centro politico-amministrativo mancava solo più il "segno"

religioso: la Sindone. Emanuele Filiberto trasferì definitivamente la

Sindone da Chambéry a Torino il 14 settembre 1578...Vedere anche l'articolo

dedicato a

Chambéry.

Torino

La Sindone giunse a Torino il 14 settembre 1578 tra le salve dei cannoni,

accolta con grande solennità.

L'occasione per il suo trasporto da Chambéry si presentò quando Carlo

Borromeo, arcivescovo di Milano, manifestò il desiderio di recarsi a piedi

in pellegrinaggio a venerare la Sindone per sciogliere il voto fatto durante

la peste del 1576. Abbreviare il viaggio del Prelato, molto noto e già in

fama di santità, risparmiandogli la fatica dell'attraversamento delle Alpi,

fu la giustificazione dello spostamento della Sindone.

La Sindone restò, da quel momento, definitivamente a Torino dove, nei secoli

seguenti, fu oggetto di numerose esposizioni ed ostensioni pubbliche o

private. La religiosità di tutta la regione fu ovviamente molto influenzata

da questa presenza così importante. Ne sono testimonianza viva le

numerosissime presenze iconografiche nelle cappelle e sulle abitazioni di

tutto il territorio piemontese. Anche le grandi e solenni ostensioni, molto

frequenti nei due secoli barocchi, ne sottolinearono l'aspetto devozionale

pubblico. I Savoia dal canto loro, oltre ad una profonda devozione

personale, testimoniata da vari scritti privati, consideravano la Sindone il

"palladio" della loro casata, segno tangibile del favore di Dio,

concretizzando in tal modo l'assunto Barocco dell'origine divina di ogni

potere temporale. Dopo una collocazione iniziale nella chiesa di San

Francesco d'Assisi, la Sindone fu conservata nella cappella ducale dedicata

a San Lorenzo. Verso il 1583 fu trasferita in una cappella rotonda

dell'antico palazzo ducale e, nel 1587, venne istallata nel duomo in

un'edicola con colonne di marmo nero che occupava il posto dell'attuale

altare maggiore.

Emanuele Filiberto, morto nel 1580, aveva previsto l'erezione di una

cappella destinata ad accoglierla, ma la realizzazione di questa prese

consistenza soltanto nel XVII secolo secondo i progetti dapprima di

Bernardino Quadri ed in seguito di Guarino Guarini, che disegnò la splendida

cupola.

II 1 giugno 1694 la Sindone, fu collocata nella cappella della Sindone

nell'altare-reliquiario ideato da Antonio Bertola. Da quel momento in poi la

Sindone sarà conservata in questa cappella fino al 1996, quando fu collocata

nel coro del duomo, in occasione dei lavori di restauro. Questo spostamento

fu provvidenziale in quanto le permise di scampare all'incendio, scoppiato

tra l'11 e il 12 aprile 1997, che danneggiò gravemente la cappella.

Solo in due occasioni la Sindone lasciò Torino: nel 1706 riparò a Genova

all'avvicinarsi dei francesi che si accingevano ad assediare la città; e nel

nostro secolo, tra il 1939 ed il ‘46 quando, in previsione degli eventi

bellici della Seconda Guerra Mondiale, fu trasportata nel santuario di

Montevergine presso Avellino.

Assai numerose furono le ostensioni, pubbliche e private, del XVIII secolo,

tra cui ricordiamo quelle del: 1703, 1717, 1722, 1730, 1879, 1879, 1879,

1750, 1769, 1775; l'ultima pubblica del secolo avvenne nel l785. Durante il

periodo dell'occupazione francese, ed il conseguente trasferimento dei

Savoia in Sardegna, la Sindone rimase a Torino, affidata alla custodia

dell'arcivescovo di Torino, monsignor Luigi Buronzo Delsignore. Nel 1804

Pio VII, di passaggio a Torino, poté venerarla in un'ostensione privata. Undici

anni dopo lo stesso Papa ebbe ancora modo di vedere la Sindone, partecipando

ad una ostensione pubblica. Nel corso dell'Ottocento le ostensioni si

diradarono e vennero effettuate solo in occasioni dei principali eventi

dinastici dei Savoia. Nel maggio 1815 ci fu un'ostensione per solennizzare

il loro ritorno a Torino. Altre furono indette nel 1821 e nel 1842, tutte

effettuate ancora secondo lo schema settecentesco che prevedeva

l'esposizione all'aperto in piazza Castello. Nel 1868 in occasione del

matrimonio tra Umberto di Savoia, con la principessa Margherita, la Sindone

venne esposta al pubblico all'interno della cattedrale per quattro giorni.

?la prima volta in cui l'ostensione si verificò secondo lo schema

organizzativo attuale: in duomo e per più giorni.

L'ostensione successiva venne organizzata nel 1898 per celebrare le nozze di

Vittorio Emanuele (III) con Elena del Montenegro ed i centenari religiosi

del Piemonte, tra i quali ricordiamo il IV Centenario della costruzione del

duomo. L'ostensione durò dal 28 maggio al 2 giugno e vide la presenza di

quasi un milione di pellegrini. Fu in questa occasione che furono

effettutate le rivelatrici fotografie di Secondo Pia, che aprirono la via

alla ricerca scientifica sul Lenzuolo e sulla sua immagine.

Le ostensioni del nostro secolo avvennero nel 1931, in occasione del

matrimonio tra Umberto (II), principe di Piemonte e Maria José del Belgio, e

in nel 1933, in concomitanza dell'Anno Santo straordinario.

Dopo il trasferimento durante la Seconda Guerra Mondiale nel santuario di

Montevergine presso Avellino gli eventi che coinvolgono la Sindone furono:

-

16 - 18 giugno 1969: fu mostrata per la prima volta ad una Commissione

scientifica e venne effettuata la prima fotografia a colori.

-

23 - 24 novembre 1973: prima ostensione televisiva.

-

26 agosto - 8 ottobre 1978: ebbe luogo un ostensione solenne. Per

quarantatre giorni, oltre tre milioni di pellegrini venerarono il Lenzuolo

esposto sopra l'altare maggiore del duomo. Al termine il Lenzuolo su

sottoposto per 120 ore consecutive ad una serie di esami e di test non

distruttivi da parte di scienziati provenienti da ogni parte del mondo. 21

aprile 1988: prelievo dei campioni utilizzati per l'esame al radiocarbonio,

il cui responso data il Lenzuolo alla prima metà del ‘300.

-

18 aprile - 14 giugno 1998: ostensione solenne, che ha visto la

partecipazione di oltre due milioni di pellegrini, indetta per ricordare il

cinquecentesimo anniversario della consacrazione del duomo di Torino, e il

primo centenario dell'ostensione e della fotografia del 1898.

Curiosità

Chissà se qualcuno si è mai chiesto quanto fosse alto Gesù. Testimonianze

storiche non ce ne sono e i Vangeli non accennano a questo particolare. Tuttavia, se si accettasse che la Sindone sia realmente il

sudario di Cristo - ipotesi che, come abbiamo visto, sulla quale gli

scienziati ancora dibattono - una risposta ci potrebbe essere. Nicolò

Cinquemani, un neurochirurgo che studia la Sindone dal 1992 ha

stabilito, dopo una serie di calcoli effettuati dall'analisi del sudario,

che Gesù sarebbe stato alto un metro e ottantasette centimetri. Il

professore in uno studio del 2006 ha sostenuto di come "come nel sepolcro

il capo e il corpo fossero in completa estensione. E questo si deduce anche

dalla posizione dei coaguli sanguigni che permettono anche il calcolo della

statura"

Copyright

© Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale,

in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo

è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Torna su

Ostelli Torino

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse Italie

Hotel Torino

Carte Turin

Karte von Turin

Mapa Torino

Map of Turin

Carte Piémont

Karte von Piemont

Mapa Piemonte

Map of Piedmont

Carte d'Italie

Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |