Sei qui: Articoli informagiovani

>

Biografie

>Clarice

Tartufari - Biografia e opere

|

Clarice Tartufari (nata Gouzy) è stata una

scrittrice italiana di talento, nonché giornalista,

drammaturga, e viaggiatrice, attiva tra fine Ottocento e primo

Novecento, tra il periodo della Belle Époque ed il

primo dopoguerra. Stimata da Luigi Capuana, da

Luigi Russo, da Adriano Tilgher, divenne popolare

anche in Francia e Germania. Classe 1868, viene ricordata in

particolare per alcuni romanzi dal tratto

verista e

decadentista. Tra le sue opere più conosciute troviamo

Roveto ardente (1905), Rete d’acciaio

(1919), Il dio nero (1921), Il mare e la

vela (1924), Ti porto via!

(1933), e include notevoli pezzi teatrali,

una riscoperta che sicuramente allieta il mondo

culturale odierno.

|

|

Il contribuito alla produzione narrativa italiana fu

di rilievo, tanto che illustri letterati del calibro di

Benedetto Croce non esiteranno a compararla a

Grazie Deledda, premio Nobel della

Letteratura nel 1926 , mentre

Luigi Capuana, altro illustre italiano, non

esiterà a definirla autrice «...di impeto e foga

notevolissimi, che parecchie sue consorelle possono

invidiarle». Ai giorni nostri arriva quasi sconosciuta,

riscoperta autentica di un filone editoriale capace di

recuperare autentiche esperienze letterarie di primo ordine,

e in un periodo, come quello che si avviava al fascismo,

sempre utile da confrontare con il mondo odierno.

Molti dei suoi lavori furono inizialmente pubblicati in

riviste e periodici dell'epoca, così come L'eroe

(1904) o La salamandra (1906) che infatti

costituirono il fortunato repertorio di varie compagnie

teatrali. Nell'arte teatrale, la sua padronanza

del dialogo fu di indubbio talento: tale da "far parlare

il silenzio" e le "cose non dette", l'inespresso come il

sottinteso, diventando il perno dell'espressione

nell'intreccio della trama narrativa.

La Tartufari nacque a Roma il 14 febbraio 1868 da Giulio

Gouzy e Maria Luisa Servici. Il padre di origine

francese e di

religione protestante, si convertì al cattolicesimo per

poter sposare la madre, la cui famiglia - di piccola nobiltà

- inizialmente fu molto contrariata all'unione dei due. La

piccola passò un'infanzia non facile, perdendo ambedue i

genitori in tenera età e fu accolta insieme ai fratelli

nella casa del nonno e dello zio, Alfonso, nella località di

Novilara, campagna nella provincia di Pesaro.

La giovane Clarice ebbe una prima istruzione scolastica di

tipo privato, iniziando in modo autonomo ad appassionarsi di

letture impegnative, tra cui opere di Metastasio e

Rousseau. Venne quindi iscritta alla scuola normale con

indirizzo magistrale, dove si diplomò giovanissima. Si sposò

presto con Vincenzo Tartufari, un giovane toscano

conosciuto a

Roma, e si trasferì nella località di

Bagnore, in provincia di

Grosseto, zona Monte Amiata, dimora

che terrà per tutta la vita.

La Tartufari nacque a Roma il 14 febbraio 1868 da Giulio

Gouzy e Maria Luisa Servici. Il padre di origine

francese e di

religione protestante, si convertì al cattolicesimo per

poter sposare la madre, la cui famiglia - di piccola nobiltà

- inizialmente fu molto contrariata all'unione dei due. La

piccola passò un'infanzia non facile, perdendo ambedue i

genitori in tenera età e fu accolta insieme ai fratelli

nella casa del nonno e dello zio, Alfonso, nella località di

Novilara, campagna nella provincia di Pesaro.

La giovane Clarice ebbe una prima istruzione scolastica di

tipo privato, iniziando in modo autonomo ad appassionarsi di

letture impegnative, tra cui opere di Metastasio e

Rousseau. Venne quindi iscritta alla scuola normale con

indirizzo magistrale, dove si diplomò giovanissima. Si sposò

presto con Vincenzo Tartufari, un giovane toscano

conosciuto a

Roma, e si trasferì nella località di

Bagnore, in provincia di

Grosseto, zona Monte Amiata, dimora

che terrà per tutta la vita.

L'inizio

della carriera letteraria arrivò in sordina, tra correzioni

di bozze per riviste e opuscoletti, collaborando con

periodici come Donna, Nuova Antologia e

Fanfulla della domenica; già nel 1887, diciannovenne,

scrisse una novella, Maestra, che racconta la

vita di una donna e dei sacrifici quotidiani per

un'istruzione dignitosa e diventare maestra, tra stanze

anguste senza luce né aria, silenziose rinunce, dignitosa

miseria e Ginevra, figlia di un portalettere e di una

stiratrice.

L'inizio

della carriera letteraria arrivò in sordina, tra correzioni

di bozze per riviste e opuscoletti, collaborando con

periodici come Donna, Nuova Antologia e

Fanfulla della domenica; già nel 1887, diciannovenne,

scrisse una novella, Maestra, che racconta la

vita di una donna e dei sacrifici quotidiani per

un'istruzione dignitosa e diventare maestra, tra stanze

anguste senza luce né aria, silenziose rinunce, dignitosa

miseria e Ginevra, figlia di un portalettere e di una

stiratrice.

La

collaborazione con le riviste si rese sempre più intensa,

tanto da portarla a scrivere diversi articoli di sicuro

interesse su argomenti rivolti al mondo femminile e alla

figura della donna nella società dell'epoca. Tra le sue

pubblicazioni si citano in particolare: Il concetto

della donna nel pensiero del Bonghi; Studio su

Ada Negri; Dal finestrino di un treno

espresso, pagine di un diario di viaggio; più alcuni

componimenti poetici, quali Primavera, E

penso al mare, È morto il sole,

Mentre piove, La fontana del mistero,

Luci e specchi. Un primo volume venne

pubblicato nel 1894, Versi nuovi, una raccolta

di poesie. Due anni dopo seguì Vespri di maggio,

sullo stesso filone.

Raccolte

di poco successo, ma di sicuro istinto creativo, che

successivamente, e per diversi anni, esprimerà in diverse

opere teatrali, anche firmate con lo pseudonimo, usando

il nome del fratello maggiore, di Carlo Gouzy, morto

prematuramente. Modernissima (1900),

Logica (1901), L'eroe (1904), La salamandra

(1906), vengono rappresentate a teatro nello stesso anno con

la compagnia Maggi. Nel complesso vengono sono presenti

tematiche legate alla tradizione del dramma borghese,

e alle sempre più attuali considerazioni del ruolo femminile

nella società di allora. La scenografia è ben descritta in

modo preciso e dettagliato, tra abiti, portamento,

espressioni di un viso, del fisico, e non ultimi nei

dialoghi.

Raccolte

di poco successo, ma di sicuro istinto creativo, che

successivamente, e per diversi anni, esprimerà in diverse

opere teatrali, anche firmate con lo pseudonimo, usando

il nome del fratello maggiore, di Carlo Gouzy, morto

prematuramente. Modernissima (1900),

Logica (1901), L'eroe (1904), La salamandra

(1906), vengono rappresentate a teatro nello stesso anno con

la compagnia Maggi. Nel complesso vengono sono presenti

tematiche legate alla tradizione del dramma borghese,

e alle sempre più attuali considerazioni del ruolo femminile

nella società di allora. La scenografia è ben descritta in

modo preciso e dettagliato, tra abiti, portamento,

espressioni di un viso, del fisico, e non ultimi nei

dialoghi.

Nella

dialettica narrativa viene descritta un'epoca quasi come una

fotografia, tale fu la capacità della Tartufari di riportare

l'accuratezza di particolari, nella scenografia, negli abiti

come nelle mode, in un guizzo del viso come appunto nel

dialogo. Legata al tradizionale filone di letteratura al

femminile di fine Ottocento – Primo Novecento, come

accadde a nomi come

Matilde Serao

o

Maria Messina, anche la Tartufari pone al

centro dei suoi dramma le donne, quelle che sfidato o

che desiderano sfidare i pregiudizi di una comunità

tradizionalista, ancora invasa dal bigottismo sociale, ma

che poi si ritrovano ad accettare i ruoli di sempre, come

quello di moglie o di figlia devota.

Nella

dialettica narrativa viene descritta un'epoca quasi come una

fotografia, tale fu la capacità della Tartufari di riportare

l'accuratezza di particolari, nella scenografia, negli abiti

come nelle mode, in un guizzo del viso come appunto nel

dialogo. Legata al tradizionale filone di letteratura al

femminile di fine Ottocento – Primo Novecento, come

accadde a nomi come

Matilde Serao

o

Maria Messina, anche la Tartufari pone al

centro dei suoi dramma le donne, quelle che sfidato o

che desiderano sfidare i pregiudizi di una comunità

tradizionalista, ancora invasa dal bigottismo sociale, ma

che poi si ritrovano ad accettare i ruoli di sempre, come

quello di moglie o di figlia devota.

Il ruolo della donna lo si vede in particolare nel suo

romanzo postumo "L'uomo senza volto", dove

l'unica donna che appare veramente emancipata, la dottoressa

Nice, si laurea in filosofia con una tesi dal titolo 'Noi

ragazze di oggi', e che poi aspira ad un marito amante

ma anche padre e compagno mentore. A differenza di alcune

scrittrici sue contemporanee, nonostante affronti e denunci

tematiche come la discriminazione di genere o quella

sociale, si dimostra infine poco incline alla risoluzione

del conflitto, preferendo adattarsi in modo pragmatico alla

morale corrente. Interessante a tale proposito diventa la

lettura di Le modernissime, commedia in tre

atti, pubblicata con lo pseudonimo di Carlo Gouzy, e

ambientata nel mondo borghese di una grande città: narra di

due giovani sorelle arrampicatrici sociali, Caterina e

Carlotta, che si servono delle loro idee sul ruolo della

donna per migliorare la posizione di entrambe nel mondo

borghese. Riusciranno nell'intento?

É tutto un mondo di aspirazioni quello della Tartufari,

impegnato nell'eterna legge del ciclo sociale, come quello

delle famiglie della sua epoca, spinte dall'impetuosa

volontà di elevarsi al di sopra della propria condizione

(come accade nel suo primo romanzo 'Maestra')

e ascendere alla raffinatezza intellettuale; poi accade però

che ristagnano e cadono. Sono tematiche molteplici quelle

comunque affrontate, e qui sta ancora una volta la vera

forza della Tartufari: tematiche come il contrasto tra l'

eroismo dei pochi giovani sacrificati alla guerra con

impeto, e la vita dei molti, che sul sangue dei primi hanno

poi innalzato la loro privata fortuna. Ci sono poi gli

stimoli autobiografici, seppur rari, che rivivono, nel

Il gomitolo d'oro (1924), con le rievocazioni

del paesaggio campestre dominato dal castello di Novilara,

dove l'autrice rievoca con affetto la stagione della sua

infanzia e prima giovinezza.

Nel 1909 viene pubblicato uno suoi romanzi più conosciuti,

Il Miracolo (“sopra le viuzze tacite di Orvieto,

sopra gli orti fronzuti, sui fastosi palazzi disabitati ed i

vasti giardini sonnolenti, le note delle campane volavano a

sciami, sparpagliandosi e disperdendosi, oltre la cerchia

delle mura tufacee?), che pone a confronto il modernismo

di un epoca agli esordi, contro il cattolicesimo

tradizionalista, conditi dalla classica analisi sociale e

psicologica, delineata con tratto preciso: viene raccontata

la storia di una giovane vedova che vive in un ambiente

provinciale di benpensanti cattolici e moralisti, divorata

dai rimorsi per essersi lasciata andare alla passione.

I quadri paesaggistici non mancano, così come lo stile

narrativo, sempre calibrato ai protagonisti delle vicende

man mano descritte. Con sicuro intuito, la scena dei suoi

romanzi è collocata in piccole città (Orvieto,

Pesaro), che nel presente vivono del passato

e che restano pur sempre asilo sicuro (tra religione e

morale) dalle grandi città moderne, come Roma, a loro volta

rappresentanti di una memoria sempre più incerta. Accade

così per Orvieto, in Il Miracolo, città che vive del

suo Duomo ricco di marmi e ori, del suo seminario severo,

dei suoi antichi vicoli acciottolati, e che partecipa alle

vicende dei suoi abitanti, soffrendo con loro quasi fossero

un'unica anima. Viene ritenuto uno dei romanzi più

rappresentati della Tartufari, che pure catturò l’attenzione

della stampa tedesca. In romanzi come in

Fungaia, 1908 (con Roma e il periodo degli scandali

bancari in sottofondo) e All'uscita del labirinto,

1914 (che narra le vicende di una donna attraversare la

solitudine per conquistare una propria autonomia sociale),

troviamo confermato lo stile narrativo della Tartufari e la

sua capacità di tratteggiare i suoi personaggi, in questo

caso ad includere non solo le figure femminili ma anche gli

anziani, memoria di una società a cui l'autrice si sente

molto legata, pur rappresentandone il confronto con la

modernità che andava comparendo.

I personaggi che incontriamo nelle sue opere sono creati dalla

fantasia, parte di un contesto realistico e storico di vita

vissuta e di aspetti socio-culturali, e che si pone carico

di riflessioni utili al mondo moderno di oggi. Intenso il

dibattito all’interno della Chiesa tra tradizionalisti e

modernisti, da lei espresso, così come quello

sull'emigrazione verso Israele da parte degli

ebrei romani (che leggiamo in Il mare e la vela

– 1924 – dove vengono affrontate le vicende dell’ebreo

Gastone Budrio, mentre si reca in viaggio fuori dalla

capitale e verso luoghi dove «Da un paese all’altro le

campane si chiamano e si rispondono; le massaie rubiconde,

in groppa all’asino, scendono in paese a vendere erbaggi e

ad acquistare frottole dai mercanti girovaghi. Intanto la

luce si diffonde e tutto allieta in vetta ai colli e nel

fondo delle vallate»). Non mancano le tematiche che

fanno da sfondo alla Prima guerra mondiale, così come

quelle che uno sguardo attento ricerca nel periodo

che porta al Fascismo.

I temi affrontati sono vari e liberi da elementi

autobiografici: così accade in Suburra, opera

teatrale, in prima versione del 1909, in cui è descritto

l’ambiente della piccola borghesia romana, e che è anche

noto nella versione tedesca, tradotto nel 1911 da Hans

Barth con il titolo Das Wunder. Tra gli altri

suoi romanzi più importanti troviamo anche Il marchio

(1914), Roveto ardente (1901), che Luigi Capuana già

definì un «lampo schietto di accesa passione»,

All'uscita del labirinto (1914), recensito da La donna

il 5 marzo 1911 come un'opera dove poter "sentire battere

il ritmo inquieto dell’anima femminile di altri romanzi".

Tra le altre opere si citano Logica (1900),

Arboscelli divelti (1901), Dissidio (1901), Il

volo di Icaro (1908), La testa di Medusa (1910),

Eterne leggi (1911), romanzo sociale e filosofico e

che fu subito tradotto in francese, e che narra della legge

imperativa della caducità e del rinnovamento, L'albero

della morte (1912), Il giardino incantato (1912),

Rete d'acciaio (1919), Il Sentiero

(1925), Lampade nel sacrario (1929), L'imperatrice

dei cinque re (1931).

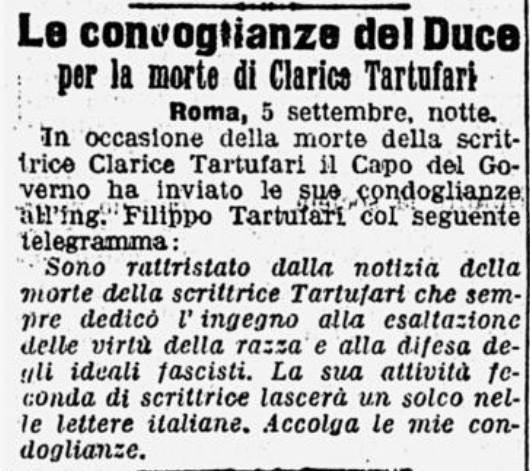

Ti porto via! (1933) fu l'ultima opera che la

Tartufari scrisse. Morì il 3 settembre 1933, nella

sua casa di Bagnore. Negli anni '30 del Novecento, con il

fascismo che andava consolidandosi, le sue opere vennero ben

presto dimenticate; d'altronde prendevano forma altre

tematiche letterarie, rispetto a quelle che esigevano il

confronto sociale del primo Novecento, e che infatti

preferivano trattare di viaggi coloniali nei nuovi territori

italiani, quali l'Etiopia. Oggi, le opere di Clarice

Tartufari sono importanti per sviluppare un punto di

riflessione sul clima culturale della sua epoca, e che si

avviava alla stagione del fascismo, nonché alla chiusura

culturale e all’autarchia del regime.

Nel

L'uomo senza volto, romanzo postumo uscito nel

1941, si intuisce ancor di più il talento di Clarice

Tartufari. Prosa e tematica si uniscono in un connubio di

rilievo, psicologico e narrativo. La scelta ricade ancora

una volta sull'universo femminile ma anche, in questo caso,

sul mondo interiore maschile, riconoscendone il giusto

ruolo. Rodolfo, che ritorna dalla guerra e si ricongiunge

alla famiglia, dopo un viaggio dalla Polonia all'Italia, in

cui il cambiamento degli ultimi anni sembra ripercorrere i

meandri della memoria. Il destino sembra improvvisamente

diverso da quello immaginato durante la prigionia, incide

sulla sua identità e una mente confusa e tiranna. Anche qui

fa da sfondo l'ambiente borghese a cui la famiglia

appartiene.

Nel

L'uomo senza volto, romanzo postumo uscito nel

1941, si intuisce ancor di più il talento di Clarice

Tartufari. Prosa e tematica si uniscono in un connubio di

rilievo, psicologico e narrativo. La scelta ricade ancora

una volta sull'universo femminile ma anche, in questo caso,

sul mondo interiore maschile, riconoscendone il giusto

ruolo. Rodolfo, che ritorna dalla guerra e si ricongiunge

alla famiglia, dopo un viaggio dalla Polonia all'Italia, in

cui il cambiamento degli ultimi anni sembra ripercorrere i

meandri della memoria. Il destino sembra improvvisamente

diverso da quello immaginato durante la prigionia, incide

sulla sua identità e una mente confusa e tiranna. Anche qui

fa da sfondo l'ambiente borghese a cui la famiglia

appartiene.

La Tartufari fu anche talentuosa dicitrice nella sua

attività di conferenziera (confermata almeno su tre

appuntamenti, tra il 1911 ed il 1912, a Padova per una

conferenza su Dante, e a Roma e Torino sempre sul ruolo

della donna nella società).

Opere di Clarice

Tartufari

Romanzi

Ebe, Palermo, Sandron, 1902.

Roveto ardente, Torino – Roma, Roux e Viarengo, 1905.

Il volo d’Icaro, Torino, Sten, 1908.

Fungaia, Roma, Voghera, 1908.

Il miracolo, Roma, Romagna, 1909, trad. ted.: Das

Wunder, Stuttgart, 1911.

Eterne leggi, Roma, Romagna, 1911.

All’uscita del labirinto, Bari, Humanitas, 1914.

Rete d’acciaio, Milano, Treves, 1919.

Il dio nero, Firenze, Bemporad, 1921.

Il gomitolo d’oro, Milano, Trevisini, 1924.

Il mare e la vela, Firenze, Bemporad, 1924.

La nave degli eroi, Foligno (Perugia), Campitelli,

1927.

Lampade nel sacrario, Foligno, Campitelli, 1929.

Imperatrice dei cinque re, Roma-Foligno, Campitelli,

1931

«Ti porto via!», Milano – Roma, Rizzoli, 1933.

L’uomo senza volto, Roma, Tosi, 1941.

Novelle

Maestra, Roma, Perino, 1887.

Il giardino incantato, Roma, Armani e Stein, 1912.

L’albero della morte, Roma, Voghera, 1912.

Poesie

Versi nuovi, Roma, Loescher, 1894.

Vespri di maggio, Roma, Loescher, 1897

A Giuseppe Verdi in morte della moglie, Milano, E.

Loescher, 1897.

Teatro

Dissidio, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901.

Logica, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1901.

Le modernissime, Roma, Società Editrice Dante

Alighieri, 1902.

L’eroe, Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1904, Trad. ted.

da J. Mager: Mammon, München, 1906.

L’opinione di Balzac, Scherzo comico in 1 atto, 1904.

Altri tempi. Commedia in tre atti, Roma, 1905.

Salamandra, Commedia in tre atti, 1906

Il marchio, Commedia in tre atti, 1906.

Lucciole sulla neve, Dramma 1 atto, 1907

La testa di Medusa, Torino, Unione Editoriale, 1910.

Arboscelli divelti, Milano, Barbini, 1913.

Altri scritti

Italia Vitaliani, Palermo, Biondo, 1902.

La rivelazione di Beatrice, Firenze, Olschki, 1913.

Lettera

autobiografica di Clarice Tartufari a Onorato Roux

Dai dodici ai quindici anni la mia vita trascorse in modo

assolutamente inusato per una bambina di quella età. Mi

avevano sbalzata, di punto in bianco, alle abitudini

cittadine dall'esistenza quasi selvaggia della campagna,

dov'ero vissuta durante l'infanzia, correndo pei solchi,

inerpicandomi pei greppi, sforacchiandomi le mani ai pruni

delle siepi e incrostandomi di salsedine i piccoli piedi

scalzi, allorché mi sollazzavo, per intieri pomeriggi, sopra

un lembo deserto della spiaggia adriatica.

Dietro le mie spalle s'innalzava a picco il monte Ardizio,

ossuto e nudo come lo scheletro di un gigante; dinanzi ai

miei occhi si distendeva il mare, e io, presso la riva

constellata di pietruzze e conchiglie, attendevo le onde che

si avanzavano dal largo rapide e turgide; poi, quando,

arruffate di spuma sulle creste mobili, si accostavano al

lido per ivi frangersi con voce sonora, io fuggivo a tutta

corsa e mi volgevo, con gioia orgogliosa, a irridere il

mare, che era tanto grande e che pure non sapeva raggiungere

me tanto piccola oltre la zona della sabbia bagnata e si

ritraeva mugghiante, minaccioso, eppure impotente dalla zona

della sabbia asciutta, mentre io, a un tempo spavalda e

pavida, mi avanzavo di nuovo con l'acqua fino ai malleoli e

di nuovo fuggivo al sopraggiungere delle onde ed allo

sparpagliarsi fra l'alghe della spuma sempre rinnovata e

candida.

In città era tutt'altra cosa. Di giorno bisognava

passeggiare e mangiare ad orario fìsso; di notte bisognava

affondarsi dentro un vasto letto troppo morbido e,

destandoci, bisognava ascoltare nel silenzio le voci dei

passanti o il rumore di qualche carrozza, anziché il canto

dell'usignolo o l’affrettato zirlìo acuto dei grilli o,

durante le notti lunari, l'abbaiare furibondo dei cani

irritati contro la luna. Il mare bisognava guardarlo dalla

piattaforma di uno stabilimento e condannarsi a udire, fra

il bisbiglio dei madrigali e il cicaleggio della maldicenza,

l'alta voce delle acque che si muovono perennemente da

opposte plaghe, portando a noi la eco

del vento quando urla e della tempesta quando si sfrena.

Io non sapevo raccapezzarmi. Ero disorientata, ero

melanconica; gli abiti assettati m'impacciavano le membra;

la tirannia dell'orario mi vincolava il pensiero e spesso

scendevo sola in cortile per contemplare il cielo e

invidiare le rondini elle volavano al di sopra dei tetti. Mi

aggrappavo allora ai ferri del cancello e lo scuotevo,

simile a un aquilotto prigioniero che batta rabbioso delle

ali contro le sbarre della sua gabbia. Avrei voluto morire e

in pari tempo sentivo in me una sete ardentissima di vivere,

un bisogno confuso d'impiegare l'esuberanza della mia forza;

avrei voluto che qualcuno m'amasse e mi consolasse, mentre

io stessa, a mia volta, avrei voluto amare e consolare

qualcuno; desideravo con ardore tesori di gioia e di

tenerezza per dispensarli; mi sentivo schiava nelle mie

azioni, libera nel mio pensiero, e la schiavitù delle mie

azioni mi umiliava, dandomi la misura della mia debolezza, e

la tumultuosa in- dipendenza del mio pensiero mi esaltava,

dandomi la misura della mia forza.

Passavo ore ed ore seduta immobile sui gradini della scala,

che da una stanza isolata conduceva ad un cortile silenzioso

angusto. Talora avrei voluto che qualcuno di me più possente

mi avesse preso per mano e mi avesse condotto via, facendomi

camminare interminabilmente lungo a una strada senza fine,

dove la luce avesse scherzato tepida e bionda fra i rami

penduli dei lilla in fiore e i ciuffi del biancospino dall'

odore amarognolo; talvolta avrei voluto esser io a prendere

per mano qualcuno di me più debole e trascinarlo con impeto

attraverso cespi di rovi, saltando burroni, sfidando

torrenti, per attingere la cima di qualche rifugio

inesplorato e quindi deporre in salvezza Tessere di me più

debole, per riprendere da sola il mio cammino aspro, in

mezzo ai pericoli, in mezzo all'orrido degli elementi in

ira per trovare la gioia nell'esercizio pieno del mio

coraggio. Invece nessuno si occupava di me e io non avevo

nessuno di cui occuparmi.

I miei Genitori erano morti da tanti anni; i parenti di mio

Padre vivevano e vivono in Francia, estranei a me per

differenza di religione e di lingua; il mio povero nonno

materno, già così imperioso, languiva in campagna abbattuto

dalla paralisi, come una quercia schiantata dal fulmine; i

miei due fratelli avevano le loro scuole, i loro compagni, i

loro sollazzi; le cuginette a me quasi coetanee, avevano i

genitori da cui farsi amare e proteggere; gli zii, presso i

quali vivevo, avevano i loro proprii figliuoli, a cui

largire il fiore dei loro afi'etti e il meglio dei loro

pensieri. Non ero maltrattata, oh! no dav-

vero, anzi tutt'altro; ma non ero nemmeno accarezzata. Si

aveva gran cura che io non ponessi piede oltre la soglia del

portone di casa, che non mi facessi alla finestra, che

nessuno mi avvicinasse, che io non avvicinassi nessuno, che

non mandassi ne ricevessi alcuna lettera, che non

frequentassi alcuna festa, che nulla, insomma, velasse

nemmeno di un alito l'innocenza de' miei tredici anni; ma,

intanto, le idee mi germogliavano nel cervello con la

fioritura libera dell'erbaglia dentro un recinto incolto,

senza che nessuno al mondo si desse briga di estirparne il

troppo ed il cattivo; e leggevo libri su libri, romanzi,

storie, poemi, trattati di filosofìa, commedie, tragedie,

vite di Santi, biografie di scrittori, senza discernimento

un metodo, passando dalle vicende acrobatiche del Conte di

Montecristo alle prose, spesso per me incomprensibili, di

Giosuè Carducci, dal rivoluzionarismo grossolano, a luce di

bengala, di Eugenio Sue nei “Misteri del popolo? alle pagine

meditate, profonde e lucide di Niccolò Machiavelli.

Ed è strano come tutto mi appassionasse ugualmente. I

romanzi mi appassionavano per la ricca e assurda varietà

delle loro avventure; le storie mi appassionavano perchè io

vedevo gli eserciti muoversi, i cortigiani intrigare, i

sovrani legiferare come attraverso ad una nebbia, che ne

rendeva imprecisi i contorni, abbellendo quei personaggi

realmente vissuti dei colori iridescenti, onde si adornano

le creature belle generate nel mondo dei sogni dalla

commossa fantasia dei poeti. Quantunque io fossi e sia

abitualmente meditativa e mi piaccia fare sosta ad ogni

nuova impressione per indagarne l'origine e misurarne la

portata, pure l'elemento fantastico è quello che predomina

in me. I personaggi dei libri che io leggo vivono

materialmente d'intorno a me; i personaggi dei libri che

scrivo assumono per me una fisonomia, una voce, un accento,

un'andatura e mi accompagnano nelle mie passeggiate e si

frappongono tra me e la realtà delle vicende giornaliere,

oscurando coi loro volti tristi o ridenti i volti delle

persone vive, coprendo con le loro voci il suono delle voci

che nella realtà mi parlano e che spesso io non ascolto. Nel

corso di una conversazione, mentre io sono tutta presa

dall'interesse dell'argomento intorno a cui la conversazione

si aggira o dal fascino personale del mio interlocutore, mi

basta che nel dialogo guizzi una parola evocatrice di

paesaggi lontani, il titolo di un libro a me caro, il nome

di una persona scomparsa, una inflessione di voce udita

altra volta su altre labbra ed in circostanze remote; mi

basta che a me giunga l'alito di un profumo dalla finestra

aperta o il trillo di un canarino echeggiante

fino a me da qualche gabbia invisibile, perchè l'immagine di

cose lontane o mai esistite prenda immediata consistenza e

importanza immediata e cada nel vuoto ogni parola della

conversazione presente.

Mi studio, per gentilezza, di mostrarmi tuttavia attenta al

dialogo, vi prendo anche parte con parole brevi o

interiezioni buttate a caso; ma divengo distratta,

impaziente, apro e chiudo il ventaglio, se è di estate;

stringo forte le mani, al riparo del manicotto, se è

d'inverno; la fisionomia mi si foggia involontariamente a

una espressione dolorosa; se mi trovo in casa d'altri mi

alzo e me ne vado affrettatamente; se mi trovo in casa mia

assumo un tale contegno preoccupato che il visitatore è

costretto, alla sua volta, di alzarsi e di andarsene. È più

forte di me. Il mio pensiero può docilmente, e anche per

lungo tratto, correre sopra le linee di un binario

tracciato, ma se lo coglie l'estro di galoppare senza guida

ne freno attraverso le plaghe sconfinate del sogno, esso mi

trascina, mi travolge e io debbo seguirlo docilmente nel

paese delle nuvole. Se questo mi accade oggi figurarsi quel

che mi doveva accadere a tredici anni.

Passavo nella vita a guisa di sonnambula! Mi davano grande

vanto di docilità, perchè ero indifferente; credevano che io

fossi passiva ed io, intanto, maturavo in me i germi di

future ribellioni, che strabiliarono tutti, quando, all'inprovviso,

mostrai di possedere una tenacia incrollabile, a sostegno

della mia volontà e talora anche de' miei capricci; mi

giudicavano melanconica, taciturna, apatica, e invece,

quando mi trovavo sola, ben certa di non essere né veduta,

ne ascoltata, mi davo a correre sfrenatamente, a cantare, a

parlare ad alta voce, a dire per mio conto mille cose amene,

che mi divertivano e

mi facevano ridere.

Il giorno in cui compivo i miei tredici anni io ero in letto

da oltre un mese, coi poveri piedi sanguinanti e turgidi per

i geloni; ero in letto la oltre un mese nella stanza più

appartata della vasta casa, una stanza tetra, fredda,

illuminata male, e ricordo che nevicava a piccole falde

lievi e le falde danzavano per l'aria opaca e venivano a

posarsi sui vetri della finestra, sciogliendosi subito e

convertendosi in acqua.

Tranne che nell'ora dei pasti, nessuno si preoccupava di me.

Era stato chiamato il medico, il quale aveva sentenziato,

spiritosamente, che, per guarire i geloni, ci vuole la

primavera; tutti avevano riso e tutti, me compresa, avevano

stabilito di aspettare il mese di maggio con rassegnazione.

La mattina, dunque, del mio tredicesimo anniversario, i miei

fratelli si presentarono in camera a portarmi un pacco di

dolci e un canestrino di frutta secche; mia zia mi portò due

lire in argento; le mie immaginette mi portarono la loro

attiva collabora- zione nel rosicchiare canditi e nel

succhiare caramelle; poi la stanza ricadde nello squallore

dell’abituale solitudine. Eppure io ripenso anche oggi a

quella giornata tetra come a una fra le più gaie della mia

vita. Stavo leggendo «Angelo Pitou» di Alessandro Dumas e

vivevo in mezzo agli eroi della rivoluzione francese.

Correvo dalla reggia di Luigi XVI a piazza della Bastiglia;

ne smantellavo i muri fra il clamore della moltitudine;

danzavo la Carmagnola sotto l'albero della libertà; ero ad

un tempo regina e rivoluzionaria, m'infiammavo per il

popolo; congiuravo per il re; ero tutto, ero tutti, e la mia

piccola anima si sentiva tanto ricca, tanto agile, che la

camera tetra diventava ampia, che la solitudine si affollava

di gente in moto e risuonava di grida e di canti.

D'altronde, chi era Luigi XVI? Dov' era Parigi? Quale numero

di anni mi separava da quegli avvenimenti e quale distanza

mi separava dai luoghi dove quegli avvenimenti si erano

svolti? Non sapevo, nè mi curavo di sapere. La mia ignoranza

era talmente fenomenale che a descriverla sembrerebbe

inverosimile. Geografia e cronologia erano per me lettera

morta, e io non avevo idea, nemmeno approssimativa, della

vastità dello spazio. Vedevo fatti e personaggi di epoche e

luoghi disparatissimi sopra una linea sola, priva .li

sfondo, e il passato mi si presentava come un quadro a un

solo ripiano, dove le figure stavano le une accanto alle

altre, nelle proporzioni stesse e con lo stesso rilievo.

Andromaca era per me coetanea di Maria Antonietta ed Oreste

era per me altrettanto vivo e vero quanto Garibaldi.

Avevo letto Omero nella traduzione del Monti, avevo letto

Virgilio nella traduzione del Caro; mi ero appassionata sino

alla frenesia per Ettore ed Achille; avevo odiato Enea, che

io insultavo da sola, chiamandolo sacrestano; avrei voluto

che Lavinia si fosse fatta rapire da Turno magari in

ferrovia; ma non m'importava all'atto di sapere dove o

quando quella gente era vissuta; per me viveva lì, nell'ora

presente, dentro le pareti della mia stanza, e ciò mi

bastava. Avevo letto a quindici anni quello forse che un

uomo discretamente colto non ha letto a trenta, e, non

pertanto, sentendo dire che una signorina di nostra

conoscenza era andata a Como in visita presso certi parenti,

ne rimasi sgomenta, impensierita, quasiché Como fosse un

paese misterioso ai limiti estremi dell'universo, e,

sentendo che la famiglia del maggiore dei carabinieri

abitante al secondo piano della nostra casa era di Napoli,

io attendevo furtiva sulla scala per vedere salire e

scendere le signore, stupita di scorgerle simili a noi nella

foggia delle vesti.

E interpretavo a mio modo molte parole; ad esempio, leggendo

la «Storia delle repubbliche italiane» del Sismondi e

sentendo che i principi tedeschi si erano adunati per una

dieta, io credetti fermissimamente che si fossero uniti

insieme per digiunare. Insomma, l'edificio della mia

istruzione divenne qualcosa d' ibrido e di assurdo,

fabbricato a casaccio, senza disegno, senza misura, senza

linee, senza concetti di praticità. Su taluni punti le

fondamenta di tale edificio si sprofondavano tanto da

toccare e abbarbicarsi all'essenza medesima del mio essere;

in certi altri punti era un edificio campato in aria e

doveva inevitabilmente crollare al primo urto, ingombrandomi

l’intelletto con alti cumuli di macerie; in talune parti

esso era elegante e saldo, in certe altre oscillante e

barocco, dimodoché, quando più tardi, dopo maritata, ho

voluto rimettere in ordine, per utilizzarlo, il materiale

ammassato, mi sono trovata di fronte a una tale confusione

di buono e cattivo, di roba vecchia e nuova, servibile ed

inservibile, che spesso mi sono arrestata, vinta dallo

sconforto, e talvolta ho gettato via qualche ornamentazione

squisita, talvolta ho serbato qualche ferraglia caduta in

disuso e, non ostante la disciplina ferrea che mi sono

imposta e gli studii rigidissimi a cui mi sono sottomessa,

anche oggi trovo lacune nel mio pensiero, anche oggi mi vedo

condannata ad arrestarmi o deviare per la mancanza di

qualche piccolo ponte di passaggio che mi permetta di

varcare difficoltà irrisorie in se stesse e per me

insuperabili. E, quantunque io abbia sortito da natura un

gusto sottilissimo e il mio gusto io abbia affinato con lo

studio indefesso dei classici, scorgo alle volte nell'opera

mia un non so che di eccessivo e di gonfio, che m'irrita, mi

umilia, che io percepisco e di cui non riesco a liberarmi.

Ed è così anche pel mio carattere.

Io posseggo un temperamento arditissimo, di ottima tempra.

Il pericolo mi esalta: dove c'è da combattere io mi sento

allegra e franca. Sembra che il mio passo diventi più svelto

via via che il sentiero diventa più scosceso e che il mio

braccio diventi più forte via via che più inaccessibile

appare la vetta su cui piantare il mio vessillo. Le critiche

più acerbe mi hanno servito di sprone; gli ostacoli non mi

hanno fatto mai indietreggiare, o, seppure, mi hanno fatto

indietreggiare per meglio prendere lo slancio nella mia

corsa. Io mi sento fiacca e triste quando nessuno sta contro

di me; una via larga e piana che mi si apra dinanzi fa

nascere subito in me il desiderio del riposo. Ho bisogno di

guardare in alto, di vedere montagne e dirupi per sentirmi

alacre, e, se vivessi nel mondo delle favole, io sarei la

piccola eroina che va, cantando, tra mostri ed insidie, a

raccogliere i pomi preziosi dentro il giardino guardato dal

drago vomitante fiamme dagli occhi e dalle nari. Ebbene, con

un temperamento così audace, con un'anima così pronta ad

accendersi alla fiaccola dell’orgoglio e del coraggio, io,

nelle minute contingenze della vita, ho timidezze

inconcepibili, strane paure. Un viso nuovo da vedere mi

sgomenta; una visita da fare a persona sconosciuta mi

preoccupa per una intiera giornata.

Se tutto un pubblico mi fischia con furore una commedia, io

rimango assolutamente tranquilla al cospetto degli altri e,

quello che più vale, al cospetto di me stessa; invece, se mi

presento a un capocomico con un copione ovvero a un editore

con un manoscritto, io cerco le parole; il respiro mi vien

meno e per poco che il mio interlocutore mi appaia freddo o

indeciso, io scompagino tutto con l'espressione del mio viso

tra punto e spaurito e con l'insieme del mio contegno fra

intimidito ed offeso. Ciò avviene, perché intellettualmente

e moralmente mi fanno difetto le note medie, quelle

legature, quei passaggi, che servono a dare unità e

morbidezza così alle opere d'arte come nelle vicende della

vita. E simili manchevolezze, di cui ho subito e subisco le

conseguenze gravissime, io le debbo ripetere dalla mia

infanzia troppo selvaggia, dalla mia adolescenza troppo

sfrenatamente libera nelle mie letture, troppo claustrale

nelle mie abitudini.

Clarice Tartufari. (11 aprile 1908)

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕