|

Sei qui:

Cosa vedere a Firenze

>

Battistero di Firenze

|

Il Battistero dedicato a

San Giovanni Battista è situato di fronte

alla facciata della

Cattedrale di Firenze.

Si tratta della struttura

più antica tra i maggiori monumenti di Piazza del Duomo. Venne costruito

probabilmente intorno al IV o V secolo sopra le fondamenta di

un tempio romano dedicato a Marte, dio della guerra. Spesso, gli storici

dell'arte,

nel dare una data d'inizio al

Rinascimento indicano la data

del

1401 e cioè l'anno in cui i mercanti della lana di Firenze

scelsero tramite concorso colui a cui affidare il progetto delle

porte nord del Battistero,

poi eseguite da Lorenzo Ghiberti.

|

|

La forma ottagonale dei battisteri ha sempre avuto un connotato

puramente simbolico e non estetico. Nella cristianità, il numero

otto indicava la rinascita e la rigenerazione. L'ottagono

serviva a rappresentare i sei giorni della creazione divina dei

cieli e della terra, il settimo giorno dl riposo e l'ottavo

giorno in cui i cristiani "rinascono", cioè si rigenerano

attraverso il battesimo.

Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da

Andrea Pisano.

Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e

Brunelleschi)

fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)

sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in

particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso

(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata

da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene

dell'Antico Testamento. Dalla

Alluvione di Firenze

del 1966 i rilievi originali sono custoditi al

Museo dell'Opera del Duomo. Del Battistero si ammirino anche

i mosaici su fondo dorato della cupola, iniziati nel 1270 e

completati un secolo dopo (sono opere di grandi maestri italiani

come Cimabue e l'anonimo Maestro della Maddalena,

artista dell'epoca tutt'oggi sconosciuto). Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da

Andrea Pisano.

Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e

Brunelleschi)

fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)

sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in

particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso

(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata

da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene

dell'Antico Testamento. Dalla

Alluvione di Firenze

del 1966 i rilievi originali sono custoditi al

Museo dell'Opera del Duomo. Del Battistero si ammirino anche

i mosaici su fondo dorato della cupola, iniziati nel 1270 e

completati un secolo dopo (sono opere di grandi maestri italiani

come Cimabue e l'anonimo Maestro della Maddalena,

artista dell'epoca tutt'oggi sconosciuto).

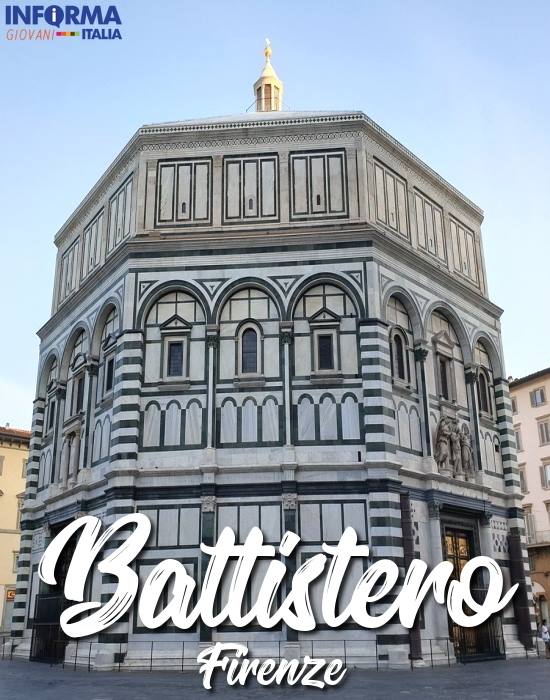

Il

Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni

Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli

scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su

costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua

struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,

pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad

epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una

gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di

marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla

seconda trabeazione, con la copertura a piramide che

nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da

una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.

Le strutture architettoniche risultano alleggerite

dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura

romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità

classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni

effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della

Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta

principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o

tribuna detta "scarsella". Il

Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni

Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli

scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su

costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua

struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,

pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad

epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una

gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di

marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla

seconda trabeazione, con la copertura a piramide che

nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da

una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.

Le strutture architettoniche risultano alleggerite

dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura

romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità

classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni

effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della

Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta

principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o

tribuna detta "scarsella".

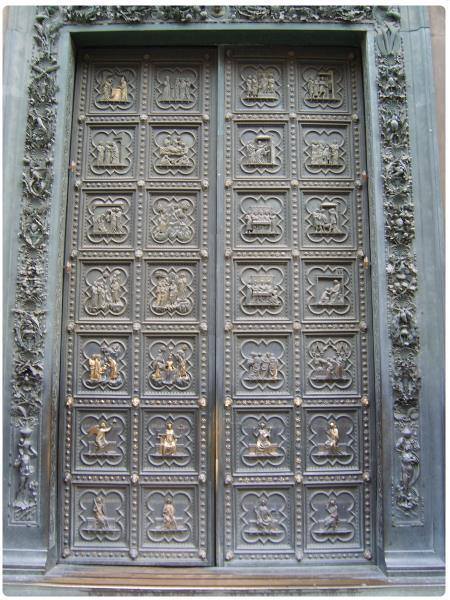

Ulteriore

motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle

porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è

là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da

Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera

nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.

Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,

nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il

posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le

imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano

le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,

l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che

incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con

testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da

Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola

posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee

del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di

Vincenzo Danti. Ulteriore

motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle

porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è

là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da

Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera

nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.

Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,

nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il

posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le

imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano

le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,

l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che

incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con

testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da

Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola

posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee

del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di

Vincenzo Danti.

La

Porta Nord è la prima delle due eseguite da

Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo

Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.

In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del

momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una

interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i

canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica

si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici

nelle quali sono inserite le testine di preciso significato

fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del

Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è

suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo

testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa. La

Porta Nord è la prima delle due eseguite da

Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo

Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.

In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del

momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una

interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i

canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica

si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici

nelle quali sono inserite le testine di preciso significato

fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del

Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è

suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo

testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.

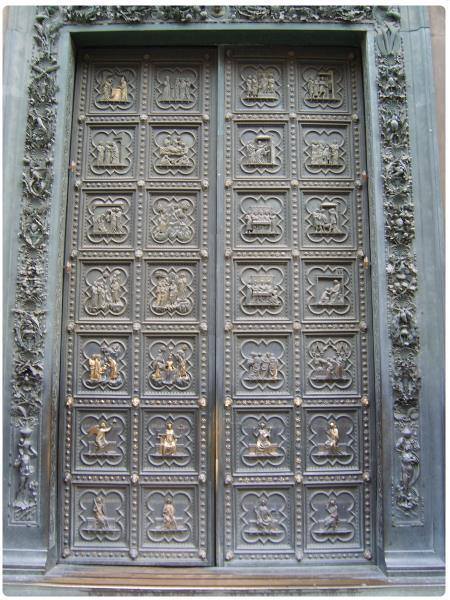

La

Porta Est, che per tradizione si dice definita da

Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di

Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera

in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in

bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte

dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler

identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle

grandi tradizioni religiose e civili della città e

l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui

soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo

Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni

nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali

Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo

compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte

di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento

per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del

Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione

presero parte i più grandi scultori e orafi del

Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo

Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del

Verrocchio. La

Porta Est, che per tradizione si dice definita da

Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di

Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera

in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in

bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte

dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler

identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle

grandi tradizioni religiose e civili della città e

l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui

soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo

Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni

nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali

Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo

compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte

di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento

per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del

Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione

presero parte i più grandi scultori e orafi del

Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo

Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del

Verrocchio.

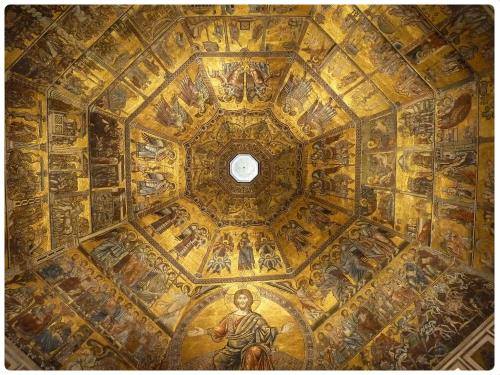

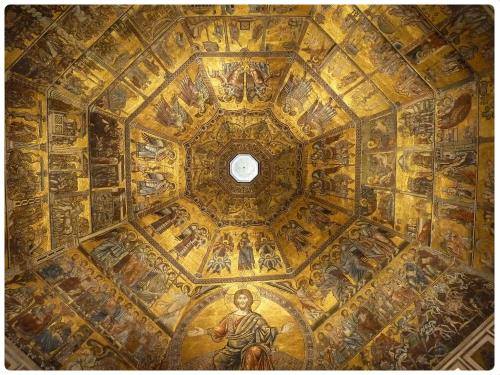

La

struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con

quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto

spicchi impostata su una struttura propria formata da un

ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di

tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e

paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con

temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che

furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la

terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però

si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali

il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.

Tra le opere più importanti conservate al-I interno del

battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola

pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale

Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di

Donatello e Michelozzo, e una statua lignea

della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in

deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo. La

struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con

quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto

spicchi impostata su una struttura propria formata da un

ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di

tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e

paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con

temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che

furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la

terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però

si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali

il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.

Tra le opere più importanti conservate al-I interno del

battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola

pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale

Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di

Donatello e Michelozzo, e una statua lignea

della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in

deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.

Battistero

Piazza del Duomo

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione

totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto

e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Ostelli Firenze

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse

Italie

Hotel Firenze

Carte de Florance

Karte von Florenz

Mapa Florencia

Map of Florence

Carte de la Toscane

Karte von Toskana

Mapa Toscana

Map of Tuscany

Carte d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy |

Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da

Andrea Pisano.

Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e

Brunelleschi)

fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)

sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in

particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso

(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata

da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene

dell'Antico Testamento. Dalla

Quelle sud erano state progettate 65 anni prima da

Andrea Pisano.

Tra altri illustri partecipanti (tra cui Donatello e

Brunelleschi)

fu scelto Lorenzo Ghiberti, le cui porte (est e nord)

sono probabilmente le più famose. Tra queste si apprezza in

particolare quella est, nota anche come Porta del Paradiso

(così come inizialmente chiamata dal Michelangelo), formata

da una serie di 10 riquadri bronzei dorati, raffiguranti scene

dell'Antico Testamento. Dalla

Il

Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni

Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli

scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su

costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua

struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,

pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad

epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una

gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di

marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla

seconda trabeazione, con la copertura a piramide che

nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da

una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.

Le strutture architettoniche risultano alleggerite

dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura

romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità

classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni

effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della

Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta

principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o

tribuna detta "scarsella".

Il

Battistero, dedicato al patrono della città San Giovanni

Battista, ha origini antichissime ma incerte. Dagli

scavi effettuati nel suo perimetro risulta fondato su

costruzioni romane del I secolo d.C. Si ritiene che la sua

struttura risalga al IV secolo, mentre l'aspetto esterno,

pur includendo motivi paleocristiani, si fa risalire ad

epoca romanica. L'edificio che un tempo si alzava sopra una

gradinata è a pianta ottagonale interamente rivestito di

marmo bianco e verde di Prato. L'attico sovrapposto alla

seconda trabeazione, con la copertura a piramide che

nasconde la cupola e culmina nella lanterna sovrastata da

una sfera dorata con la croce, fu aggiunto nel secolo XIII.

Le strutture architettoniche risultano alleggerite

dall'originale partito decorativo tipico dell'architettura

romanica fiorentina, ispirata a chiarezza e linearità

classicheggianti. Nel corso di importanti ristrutturazioni

effettuate nei primi anni del XIII secolo, a spese della

Corporazione dei Mercanti della Lana, venne chiusa la porta

principale a ponente ove fu eretta l'abside quadrata o

tribuna detta "scarsella".  Ulteriore

motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle

porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è

là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da

Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera

nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.

Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,

nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il

posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le

imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano

le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,

l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che

incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con

testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da

Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola

posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee

del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di

Vincenzo Danti.

Ulteriore

motivo di interesse di questo monumento è costituito dalle

porte di bronzo che si aprono su tre lati. La più antica è

là Porta Sud verso la Loggia del Bigallo, eseguita da

Andrea Pisano che ne ultimò la modellatura in cera

nel 1330 e venne fusa dal veneziano Leonardo d'Avanzo.

Collocata originariamente sul lato che fronteggia il Duomo,

nel 1338 fu trasferita nella sede attuale per lasciare il

posto alla Porta del Paradiso del Ghiberti. Le

imposte sono ripartite in ventotto riquadri che incorniciano

le formelle gotiche quadrilobate con Storie del Battista,

l'Umiltà, Virtù cardinali e teologali. Il fregio che

incornicia la porta, a motivi vergetali e animali, con

testine putti, di carattere rinascimentale, fu eseguito da

Vittorio Ghiberti (figlio di Lorenzo). Nell'edicola

posta sopra la trabeazione si trovano le statue bronzee

del Battista, del suo carnefice e di Salomè, opera di

Vincenzo Danti. La

Porta Nord è la prima delle due eseguite da

Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo

Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.

In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del

momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una

interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i

canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica

si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici

nelle quali sono inserite le testine di preciso significato

fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del

Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è

suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo

testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.

La

Porta Nord è la prima delle due eseguite da

Lorenzo Ghiberti con la collaborazione di Paolo

Uccello e Bernardo Cennini negli anni 1403-1424.

In essa il maestro, pur adeguandosi, secondo il gusto del

momento, al modello di Andrea Pisano, attuò una

interpretazione decorativa nuova e personale, secondo i

canoni dei primo Rinascimento. L'osservazione naturalistica

si sviluppa ulteriormente negli stipiti e nelle cornici

nelle quali sono inserite le testine di preciso significato

fisionomico, tra le quali figura anche l'autoritratto del

Ghiberti. Anche questa porta come quella di Andrea Pisano è

suddivisa in ventotto formelle con Storie del Nuovo

testamento, gli Evangelisti e i Dottori dello Chiesa.  La

Porta Est, che per tradizione si dice definita da

Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di

Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera

in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in

bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte

dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler

identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle

grandi tradizioni religiose e civili della città e

l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui

soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo

Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni

nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali

Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo

compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte

di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento

per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del

Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione

presero parte i più grandi scultori e orafi del

Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo

Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del

Verrocchio.

La

Porta Est, che per tradizione si dice definita da

Michelangelo "del Paradiso" è il capolavoro assoluto di

Lorenzo Ghiberti che, superati i canoni tardogotici, opera

in piena libertà in ambito rinascimentale. La porta in

bronzo dorato venne commissionata all'artista dall'Arte

dei Mercanti o di Calimala nel 1425, 'come a voler

identificare nel battistero lo scrigno simbolico delle

grandi tradizioni religiose e civili della città e

l'espressione del proprio potere. Le dieci formelle i cui

soggetti biblici furono definiti dall'umanista Leonardo

Bruni, impegnarono l'artista per ventisette anni

nonostante la collaborazione di numerosi aiuti tra i quali

Benozzo Gozzoli e Michelozzo, nel periodo

compreso tra il 1425 e il 1452. Alla committenza dell'Arte

di Calimala si deve anche il prezioso altare d'argento

per il battistero conservato nel Museo dell'Opera del

Duomo, iniziato nel 1336 e alla cui realizzazione

presero parte i più grandi scultori e orafi del

Quattrocento, tra i quali Michelozzo, Bernardo

Cennini, Antonio del Pollaiolo e Andrea del

Verrocchio.  La

struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con

quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto

spicchi impostata su una struttura propria formata da un

ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di

tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e

paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con

temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che

furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la

terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però

si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali

il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.

Tra le opere più importanti conservate al-I interno del

battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola

pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale

Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di

Donatello e Michelozzo, e una statua lignea

della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in

deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.

La

struttura interna dell'edificio, in eviden-te rapporto con

quella esterna, è costituita dall'ampia cupola a otto

spicchi impostata su una struttura propria formata da un

ordine di colonne architravate e da un angusto matroneo di

tipologia ricorrente nelle costruzioni tardo romane e

paleocristiane. La cupola è tutta rivestita di mosaici con

temi biblici e Storie del Battista e di Cristo, che

furono eseguiti, tra la prima metà del XIII secolo e la

terza decade del successivo, da mosaicisti veneti che però

si avvalsero anche dei cartoni di artisti fiorentini quali

il Maestro della Maddalena e Coppo di Marcovaldo.

Tra le opere più importanti conservate al-I interno del

battistero, oltre al fonte battesimale marmoreo di scuola

pisana, si segnalano il sepolcro del cardinale

Baldassarre Cossa, l'antipapa Giovanni XXIII, di

Donatello e Michelozzo, e una statua lignea

della Maddalena opera tarda di Donatello, attualmente in

deposito presso il Nuseo dell'Opera del Duomo.