|

Sei

qui: Biografie >

Albert Einstein

- Biografia del genio per antonomasia

di Massimo Serra

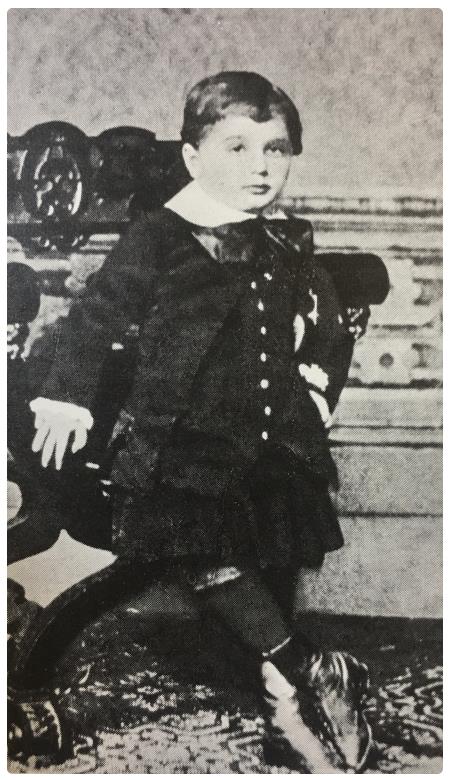

Quello che

oggi viene giustamente ritenuto uno dei geni della scienza moderna, Albert Einstein,

fu un bambino da qualcuno considerato ritardato, lento nel parlare e, almeno in

apparenza, di comprendonio, sul cui sviluppo mentale i genitori nutrirono, per

qualche tempo, serie apprensioni. Quando nacque, impressionata dalla sua testa

straordinariamente grossa e appuntita, la madre temette di avere partorito un

essere deforme.

Non molto diversa, secondo la sorella, fu la reazione della nonna, che

trovandosi per la prima volta davanti al neonato gli palpò sbalordita il testone

esclamando: "Ma com’è grosso! È troppo grosso!".

Fino

a tre anni non disse una parola, dai tre ai sette stentò a esprimersi — ripeteva

tutto ciò che gli veniva detto, "anche quando si trattava di frasi

comunissime" — e solo dopo i sette anni cominciò a parlare normalmente.

Molto preciso e meticoloso (riusciva a costruire perfetti castelli di carta alti

fino a quattordici piani), era un bambino bizzoso e irascibile. Gli accessi

d’ira lo rendevano terreo in viso, mentre la punta del naso perdeva ogni colore.

Così dovette apparire, a cinque anni, alla maestra di musica che gli insegnava a

suonare il violino, quando le tirò addosso uno sgabello; e quando, per fortuna

senza riuscirvi, tentò di scoperchiarle la scatola cranica con una paletta da

spiaggia. Fino

a tre anni non disse una parola, dai tre ai sette stentò a esprimersi — ripeteva

tutto ciò che gli veniva detto, "anche quando si trattava di frasi

comunissime" — e solo dopo i sette anni cominciò a parlare normalmente.

Molto preciso e meticoloso (riusciva a costruire perfetti castelli di carta alti

fino a quattordici piani), era un bambino bizzoso e irascibile. Gli accessi

d’ira lo rendevano terreo in viso, mentre la punta del naso perdeva ogni colore.

Così dovette apparire, a cinque anni, alla maestra di musica che gli insegnava a

suonare il violino, quando le tirò addosso uno sgabello; e quando, per fortuna

senza riuscirvi, tentò di scoperchiarle la scatola cranica con una paletta da

spiaggia.

Eppure questo "bambino cattivo", che sembrava precocemente avviato a diventare

qualcosa di simile a un delinquente giovanile, divenne, coll'andar del tempo,

uno degli uomini più buoni, disinteressati e generosi della terra. A dieci anni

Einstein stentava a eseguire le

più elementari operazioni aritmetiche (come, per esempio le addizioni). Da lui, disse uno dei suoi insegnanti ai genitori,

non c’era da "aspettarsi

granché"; quindici anni dopo Albert avrebbe elaborato una teoria che, ancora oggi,

poche persone al mondo possono affermare di aver capito fino in fondo, e che

allora rappresentò, nel campo della fisica, l’equivalente di una rivoluzione.

Nella scuola di Monaco

frequentata da Einstein negli anni intorno al 1890 vigeva una disciplina ferrea, che aveva lo scopo di preparare i ragazzi al servizio militare. Per la

legge tedesca, infatti, chiunque non fosse emigrato prima di compiere

diciassette anni avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di leva. Per non essere

chiamato sotto le armi — raccolta la sorella — Albert si procurò un certificato

medico e partì per

Milano, dove suo padre aveva aperto una fabbrichetta di

apparecchiature elettriche, un’altra delle sue tante imprese commerciali fallite

o destinate a fallire. Nella scuola di Monaco

frequentata da Einstein negli anni intorno al 1890 vigeva una disciplina ferrea, che aveva lo scopo di preparare i ragazzi al servizio militare. Per la

legge tedesca, infatti, chiunque non fosse emigrato prima di compiere

diciassette anni avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di leva. Per non essere

chiamato sotto le armi — raccolta la sorella — Albert si procurò un certificato

medico e partì per

Milano, dove suo padre aveva aperto una fabbrichetta di

apparecchiature elettriche, un’altra delle sue tante imprese commerciali fallite

o destinate a fallire.

L’esperienza scolastica tedesca (con le sue nozioni

impartite a suon di bacchettate sulle dita) aveva vaccinato contro il virus del

militarismo il giovane Einstein, che

per tutta la vita sarebbe rimasto un convinto pacifista. Eppure fu proprio

questo pacifista a firmare nell'agosto del 1939, con la storica richiesta al presidente degli Stati

Uniti, Roosevelt, l’atto di nascita della bomba atomica e in pratica dell’era nucleare, e a

mettere in moto il sinistro meccanismo che, sei anni dopo, avrebbe distrutto due

grandi città giapponesi. Nella lettera allarmava il presidente sulla imminenza

della realizzazione della reazione a catena e del possibile impiego di tale

reazione nelle bombe da parte dei tedeschi. Questa lettera è considerata

l'inizio del progetto Manhattan, progetto che portò alla realizzazione della

bomba atomica. L’esperienza scolastica tedesca (con le sue nozioni

impartite a suon di bacchettate sulle dita) aveva vaccinato contro il virus del

militarismo il giovane Einstein, che

per tutta la vita sarebbe rimasto un convinto pacifista. Eppure fu proprio

questo pacifista a firmare nell'agosto del 1939, con la storica richiesta al presidente degli Stati

Uniti, Roosevelt, l’atto di nascita della bomba atomica e in pratica dell’era nucleare, e a

mettere in moto il sinistro meccanismo che, sei anni dopo, avrebbe distrutto due

grandi città giapponesi. Nella lettera allarmava il presidente sulla imminenza

della realizzazione della reazione a catena e del possibile impiego di tale

reazione nelle bombe da parte dei tedeschi. Questa lettera è considerata

l'inizio del progetto Manhattan, progetto che portò alla realizzazione della

bomba atomica.

Figlio di ebrei, nato a

Ulm il 14 marzo 1879, ma vissuto a Monaco (roccaforte non soltanto del

militarismo ma anche del cattolicesimo tedesco) da uno a quindici anni, il

piccolo Albert frequentò le elementari presso un istituto cattolico, al quale i

genitori (non particolarmente osservanti) lo avevano iscritto per pura e

semplice comodità (era vicino a casa). Unico alunno ebreo della sua classe, non

poté che inorridire quando l’insegnante di religione, brandendo un grosso chiodo

arrugginito e mostrandolo alla scolaresca, annunciò enfaticamente: "Ecco uno

dei chiodi che gli ebrei hanno usato per crocifiggere Gesù!". E forse fu questo

grottesco episodio, che lasciò un’impronta indelebile sul piccolo Einstein,

all’origine della decisione, presa a soli quattordici anni, di uscire una

volta per sempre dalla comunità israelitica e di non appartenere mai più a

nessuna confessione religiosa. Tuttavia pur essendo contrario alla

fondazione di uno stato ebraico, Einstein appoggiò così calorosamente la causa da vedersi addirittura proporre la prima

presidenza di Israele.

Quest’uomo contraddittorio disse poi

che, se

avesse saputo in anticipo dove le sue scoperte lo avrebbero condotto, non soltanto

non avrebbe mai scritto la famosa lettera a Roosevelt, ma sarebbe stato ben lieto di "fare

lo spazzino". Quest’uomo contraddittorio disse poi

che, se

avesse saputo in anticipo dove le sue scoperte lo avrebbero condotto, non soltanto

non avrebbe mai scritto la famosa lettera a Roosevelt, ma sarebbe stato ben lieto di "fare

lo spazzino".

L'interesse più vivo di Einstein era la fisica e un oggetto e due persone,

contribuirono a indirizzarlo.

L’oggetto era una bussola, donatagli dal padre all’età di quattro anni, in occasione di una

malattia, che lo scosse da

un’apatia da tutti fino a quel momento concordemente ritenuta un sintomo di

deficienza mentale e che, spingendolo a chiedersi il motivo per cui l’ago

magnetico puntava sempre nella stessa direzione, rappresentò il suo primo

fecondo e felice incontro con la scienza. Le persone che invece influirono sulla

sua passione per la fisica furono lo zio Jakob, il

fratello ingegnere e socio di suo padre, e uno studente russo che, in ossequio a

un’antica tradizione, la famiglia Einstein ospitava una volta alla settimana. Il

primo, scoperte le particolari attitudini del nipote per la matematica, gli

impartì tra le mura domestiche, in forma di attraenti rompicapo ben diversi dai

normali problemi scolastici, le prime nozioni di algebra (suscitando, per così

dire, una reazione a catena che non si sarebbe più interrotta). Il secondo frequentò casa Einstein per cinque anni, stringendo amicizia col ragazzo e

facendogli leggere vari libri di divulgazione scientifica. Quando il piccolo

Albert compì dodici anni gli regalò un manuale di geometria (oggi conservato all'Università

di Princeton con le note a margine scritte da Einstein bambino) che ebbe il potere

di suscitare in lui una vera e propria passione per la matematica.

Scartato il

violino, che fino a quel momento, dopo le comprensibili resistenze iniziali, era

sembrato l'unico interesse della sua vita infantile ("Albert va così male a

scuola! " scriveva desolato il padre a un amico. "Non farebbe altro che

suonare. Credo proprio che non riusciremo a cavare da lui niente di buono"),

due anni dopo, a quattordici anni, aveva già assimilato l’algebra, la

geometria analitica, il calcolo differenziale e integrale (roba, questa, da

università). Il bambino "con qualche ritardo" aveva abbondantemente riguadagnato il

tempo perduto. Scartato il

violino, che fino a quel momento, dopo le comprensibili resistenze iniziali, era

sembrato l'unico interesse della sua vita infantile ("Albert va così male a

scuola! " scriveva desolato il padre a un amico. "Non farebbe altro che

suonare. Credo proprio che non riusciremo a cavare da lui niente di buono"),

due anni dopo, a quattordici anni, aveva già assimilato l’algebra, la

geometria analitica, il calcolo differenziale e integrale (roba, questa, da

università). Il bambino "con qualche ritardo" aveva abbondantemente riguadagnato il

tempo perduto.

Né a Milano né a

Pavia gli affari

del padre di Albert, Hermann, prosperarono. Allora la famiglia, preoccupata per l’avvenire del

figlio, decise di mandarlo al

Politecnico di Zurigo. Ma per venire in

Italia il ragazzo aveva interrotto gli studi secondari, e in Svizzera dovette

sottoporsi a un esame di ammissione. In matematica e fisica mostrò, com’era

prevedibile, una preparazione tale da stupire gli esaminatori. Nelle altre

materie, invece, fu un disastro, e la commissione lo bocciò. Solo ricorrendo a

uno stratagemma (su consiglio dello stesso direttore del politecnico, colpito

dalle eccezionali doti matematiche del candidato respinto, Albert frequentò per

un anno la scuola svizzera di Aarau, che gli rilasciò un diploma di

abilitazione) poté quindi aggirare l’ostacolo e iscriversi alla facoltà di Fisica e Matematica del politecnico di Zurigo. Né a Milano né a

Pavia gli affari

del padre di Albert, Hermann, prosperarono. Allora la famiglia, preoccupata per l’avvenire del

figlio, decise di mandarlo al

Politecnico di Zurigo. Ma per venire in

Italia il ragazzo aveva interrotto gli studi secondari, e in Svizzera dovette

sottoporsi a un esame di ammissione. In matematica e fisica mostrò, com’era

prevedibile, una preparazione tale da stupire gli esaminatori. Nelle altre

materie, invece, fu un disastro, e la commissione lo bocciò. Solo ricorrendo a

uno stratagemma (su consiglio dello stesso direttore del politecnico, colpito

dalle eccezionali doti matematiche del candidato respinto, Albert frequentò per

un anno la scuola svizzera di Aarau, che gli rilasciò un diploma di

abilitazione) poté quindi aggirare l’ostacolo e iscriversi alla facoltà di Fisica e Matematica del politecnico di Zurigo.

Per quattro anni (dai diciassette ai ventuno) Einstein studiò furiosamente,

spaziando da Galileo a

Maxwell, da Keplero e Newton a Kirchoff e Hertz. Lesse i

filosofi e gli evoluzionisti, Darwin, Hume, Kant, Spinoza. Al

Caffè Metropole sulla riva del fiume Limmat a Zurigo,

conobbe una studentessa di matematica, Mileva Maric, di lingua serba e

nazionalità ungherese, che aveva lasciato il suo paese per sfuggire alla

dominazione magiara. Era una donna intelligente, dal carattere forte che divenne

sua compagna.

Laureatosi nel 1900, Einstein cercò di aggiudicarsi un posto di insegnante di

scuola media che, sperava, gli avrebbe lasciato più tempo per studiare. Nella

domanda d’impiego specificava modestamente di essere in grado di insegnare "anche" la fisica. Scartato, tentò invano di farsi assegnare un posto di

assistente al politecnico di Zurigo. Ma aveva troppi difetti (era ebreo, non

era svizzero, aveva ormai una preparazione superiore a quella della maggior parte

dei suoi professori) per poter sperare di essere preso in considerazione. La

famiglia, d’altronde, non era più in grado di aiutarlo (gli affari paterni

andavano di male in peggio), e per qualche tempo Einstein mangiò poco e dormì in

una stanza miserabile. Poi per fortuna qualcuno lo segnalò al direttore dell’ufficio

brevetti di Berna.

"Che ne sa, lei, di brevetti?" gli chiese quest'ultimo al loro

primo incontro. "Niente" rispose Einstein. Fu una risposta laconica, sincera,

a quanto pare "convincente", visto che fu assunto e nominato capufficio, con uno stipendio

annuo tale da garantirgli un'esistenza più che dignitosa. Laureatosi nel 1900, Einstein cercò di aggiudicarsi un posto di insegnante di

scuola media che, sperava, gli avrebbe lasciato più tempo per studiare. Nella

domanda d’impiego specificava modestamente di essere in grado di insegnare "anche" la fisica. Scartato, tentò invano di farsi assegnare un posto di

assistente al politecnico di Zurigo. Ma aveva troppi difetti (era ebreo, non

era svizzero, aveva ormai una preparazione superiore a quella della maggior parte

dei suoi professori) per poter sperare di essere preso in considerazione. La

famiglia, d’altronde, non era più in grado di aiutarlo (gli affari paterni

andavano di male in peggio), e per qualche tempo Einstein mangiò poco e dormì in

una stanza miserabile. Poi per fortuna qualcuno lo segnalò al direttore dell’ufficio

brevetti di Berna.

"Che ne sa, lei, di brevetti?" gli chiese quest'ultimo al loro

primo incontro. "Niente" rispose Einstein. Fu una risposta laconica, sincera,

a quanto pare "convincente", visto che fu assunto e nominato capufficio, con uno stipendio

annuo tale da garantirgli un'esistenza più che dignitosa.

Onde e corpuscoli

Nel 1901 Albert Einstein si trasferiva a Berna, prendeva la cittadinanza

svizzera e sposava Mileva Maric. Non fu un matrimonio fortunato. Forse i due

coniugi erano troppo presi dai rispettivi interessi scientifici per avere molto

tempo da dedicare ai non facili problemi della vita in comune. In famiglia i

compiti erano divisi, e quando la giovane coppia ebbe il primo figlio,

Hans Albert, Einstein

se ne occupò quanto e forse più della moglie. Il posto all’ufficio brevetti (dove lo scienziato doveva esaminare le invenzioni sottoposte e scrivere per

ognuna di esse una breve relazione) era una pacchia, ed Einstein poteva dedicare

quasi tutto il suo tempo alla ricerca scientifica. Quello stesso anno apparve il suo primo lavoro, uno studio dei fenomeni di

capillarità, seguito, tra il 1902 e il 1904, da altri quattro articoli sulla

teoria cinetica della materia. Ma l'anno più fecondo fu quello successivo. Nel

1905 la rivista scientifica tedesca Annalen der Physik, che aveva già

ospitato i suoi primi contributi, pubblicò i più famosi lavori di Einstein, tra

i quali una ricerca sui moti browniani (caratteristici delle particelle

sospese in un liquido) il cui aspetto più importante consisteva nella conferma

dell’ipotesi atomico-molecolare della struttura della materia, non ancora

generalmente accettata.

Gli altri lavori del 1905 comprendevano una memoria sull’effetto fotoelettrico

e una ricerca sull'elettrodinamica. Nel documento sull'effetto fotoelettrico

(sviluppo dell'allora recente teoria dei quanti di Max Planck, del 1900) si dimostrava che, accanto all’aspetto

ondulatorio della propagazione

della luce, ce n’era uno corpuscolare e cioè che la luce veniva emessa o

assorbita come una particella (che Einstein chiamò "quanto di luce" o "fotone").

Nella ricerca sull’elettrodinamica dei corpi in moto, che era il suo primo lavoro

nell'ambito della teoria della relatività "speciale" o "ristretta",

lo scienziato dimostrava, in parole povere, che le leggi della meccanica

newtoniana, valide fino a quando i corpi presi in considerazione non superavano

una certa velocità, non potevano più dirsi leggi esatte quando tale velocità si

approssimava a quella della luce. In questo caso le nozioni fondamentali di

spazio e tempo "assoluti", sulle quali posava la dinamica pre-einsteiniana,

venivano meno, e la durata del fenomeno, dipendendo dall’osservatore,

diventava, come lo spazio, una quantità relativa. Gli altri lavori del 1905 comprendevano una memoria sull’effetto fotoelettrico

e una ricerca sull'elettrodinamica. Nel documento sull'effetto fotoelettrico

(sviluppo dell'allora recente teoria dei quanti di Max Planck, del 1900) si dimostrava che, accanto all’aspetto

ondulatorio della propagazione

della luce, ce n’era uno corpuscolare e cioè che la luce veniva emessa o

assorbita come una particella (che Einstein chiamò "quanto di luce" o "fotone").

Nella ricerca sull’elettrodinamica dei corpi in moto, che era il suo primo lavoro

nell'ambito della teoria della relatività "speciale" o "ristretta",

lo scienziato dimostrava, in parole povere, che le leggi della meccanica

newtoniana, valide fino a quando i corpi presi in considerazione non superavano

una certa velocità, non potevano più dirsi leggi esatte quando tale velocità si

approssimava a quella della luce. In questo caso le nozioni fondamentali di

spazio e tempo "assoluti", sulle quali posava la dinamica pre-einsteiniana,

venivano meno, e la durata del fenomeno, dipendendo dall’osservatore,

diventava, come lo spazio, una quantità relativa.

Chiamato a occupare la cattedra di Fisica teorica dell’Università di Zurigo, nel

1909 Einstein (che intanto aveva avuto un altro figlio) lasciò l’ufficio

brevetti di Berna. Il suo nome era già conosciuto in tutto il mondo, ma solo

negli ambienti scientifici e universitari. Si dice che il funzionario al quale

Einstein presentò le dimissioni, motivandole col nuovo incarico che gli era

stato offerto, rosso in faccia gli gridò: "Herr Einstein, non

fate scherzi stupidi! Nessuno potrebbe credere a una simile assurdità".

La vita a Berlino ed

Elsa

La vita accademica di Einstein si spostò ben presto da Zurigo a

Praga

(dove lo scienziato ebbe modo di conoscere Franz Kafka e Max Brod);

da Praga di nuovo a Zurigo ("dove lo sforzo della ricerca scientifica lo

ridusse per settimane intere in uno stato di completa confusione mentale"); infine da Zurigo a

Berlino (dove Einstein

si trasferì alla fine del 1913 per diventare direttore delle ricerche sulla

fisica teorica al nuovissimo Kaiser Wilhelm Institut, membro

dell’Accademia delle scienze di Prussia e professore all’Università di Berlino

).

Berlino, in quegli anni, era una specie di Olimpo intellettuale, dove Einstein

si trovò, non senza una punta di disagio per un uomo dai gusti semplici come i

suoi, gomito a gomito con i più bei nomi della fisica contemporanea: Max

Planck, Gustav L. Hertz, Jacob Franck, Max von Laue.

Gli accordi presi con il Kaiser Wilhelm Institut prevedevano che egli

dedicasse quasi tutto il suo tempo alla ricerca e lo scienziato ne era felice. Nella

capitale tedesca viveva una cugina, Elsa, divisa dal marito e in attesa del

divorzio. Elsa ed Albert erano stati bambini insieme. Molti ricordi affettuosi

li legavano. Finirono per sposarsi, nel 1915, subito dopo la pronuncia delle

rispettive sentenze di divorzio.

La Prima guerra

mondiale, scienziati senza cervello

Lo scoppio della prima guerra mondiale accentuò la diffidenza che Einstein aveva

sempre nutrito per i suoi ex connazionali: "Questi individui biondi e freddi

"

diceva, "mi mettono a disagio. Non hanno la minima comprensione per gli altri". La scienza tedesca si lasciò subito piegare a scopi militari.

Walter H. Nernst (che con Planck aveva invitato Einstein a Berlino) inventò i gas

asfissianti. Fritz Haber realizzò esplosivi particolarmente efficaci. Il

"Manifesto dei Novantatrè" tracciando una preoccupante equazione tra cultura tedesca e militarismo tedesco, fu la goccia che fece traboccare il

vaso. Dopo essersi rifiutato di firmarlo, definendolo "la capitolazione

dell’indipendenza intellettuale dei tedeschi", Einstein sottoscrisse un

contro-manifesto pacifista. Al romanziere Romain Rolland, da lui conosciuto la

questo periodo, disse di aver assistito pieno di sgomento a quel passaggio "dalla follia religiosa alla follia nazionale". E aggiunse:

"Anche gli

scienziati, qui e a casa vostra, li agitano come se qualcuno avesse loro

amputato il cervello".

Il premio Nobel nel

1921, Hitler e la fuga in America

Praticamente isolato, approfittò di quei drammatici anni di guerra per dare una

formulazione definitiva alla Teoria della relatività generale. Il 29 marzo 1919

un’eclisse totale di sole fornì ad alcuni scienziati inglesi l’occasione per

verificarne sperimentalmente un aspetto. "Non si tratta", dichiarava qualche

tempo dopo, a

Londra, il fisico Joseph J. Thomson, "della scoperta di una sola

isola, ma di un intero continente di idee scientifiche. È la più grande scoperta

sulla gravitazione che sia stata fatta da quando Newton enunciò i suoi principi". Nel 1921 l’assegnazione del premio

Nobel per la fisica sanzionava la fama di

Einstein che, dando prova ancora una volta di un assoluto disinteresse per le

cose materiali, si affrettò a versarne una metà

alla prima moglie e l’altra ai poveri di Berlino.

Per qualche anno non fece che viaggiare: tornò in Italia e a Praga, visitò

l’Olanda, l’Austria, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Francia, il Medio e

l’Estremo Oriente. L’appoggio pubblicamente accordato al sionismo, mentre sulla

Germania si abbatteva una nuova ondata di antisemitismo, gli fruttò velenosi

attacchi sul piano scientifico. Nell’autunno del 1932, pochi mesi prima che

Hitler andasse al potere, Einstein lasciava per sempre la Germania (della quale

era ridiventato cittadino una decina di anni prima) e, dopo un anno trascorso in

Belgio, si trasferiva definitivamente negli Stati Uniti.

La sua opposizione al nazismo fu

immediata e decisa. "Fino a quando mi sarà possibile", disse allorché Hitler

divenne cancelliere, "non risiederò che in un paese dove regnino per tutti i

cittadini la libertà politica, la tolleranza e l’uguaglianza davanti alla legge.

(...) Attualmente queste condizioni non si verificano in Germania". Dopodiché

si dimise dall’Accademia delle scienze di Prussia, a vent’anni giusti dalla sua

ammissione. Tutti i suoi beni rimasti in Germania vennero confiscati, e i suoi

scritti bruciati pubblicamente a Berlino. L’organizzazione nazista, che mise

sulla sua testa una taglia di ventimila marchi, riuscì solo a strappargli un

commento divertito: "Non sapevo che la mia testa valesse tanto!". Quando,

infine, accettò l’offerta dell’Istituto

di Studi Superiori di Princeton, e partì per l’America, i giornali tedeschi

pubblicarono la sua foto con la seguente didascalia: "Einstein. Ha scoperto una

teoria della relatività molto discussa. Fu molto acclamato dalla stampa ebraica

e dall’innocente popolo tedesco, che ringraziò con una menzognera propaganda di

atrocità contro Hitler all’estero. (Non ancora impiccato! )".

A Princeton, nel 1936, Einstein rimase solo. Sconvolta dal dolore per la morte di

una delle due figlie avute dal primo marito, Elsa la seguì nella tomba. Il

vuoto lasciato dalla seconda moglie dello scienziato fu parzialmente riempito

dalla figlia superstite di Elsa che, avendo a sua volta divorziato dal marito,

venne a stabilirsi a Princeton col patrigno; e da Maya Einstein, che nel 1939

raggiunse il fratello negli Stati Uniti. La solitudine, d’altronde,

non doveva pesare allo scienziato, se un giorno, poté dire: "Vivo in quella

solitudine che è penosa durante la giovinezza ma deliziosa nell’età matura". A

Princeton, avvalendosi della collaborazione di vari fisici, tra i quali Leopold Infeld, un polacco che divenne il suo braccio destro, Einstein, proseguì nella

sua critica alla meccanica quantistica e tentò di formulare la cosiddetta "teoria del campo unificato", nell’ambito della quale i fenomeni

elettromagnetici avrebbero dovuto trovare la stessa spiegazione che i fenomeni

gravitazionali trovavano in quello della teoria della relatività. Ma la morte lo

sorprese prima che avesse potuto completare questi studi.

La famosa lettera a Roosevelt, che Einstein scrisse per le insistenze di Eugene Wigner e

Leo Szilard, sbigottiti dalla possibilità che i nazisti costruissero la bomba atomica prima degli americani,

fin per far associare definitivamente il

nome dello scienziato (pacifista fino al midollo) a quello che, fra tutti gli

strumenti di morte, sarebbe stato considerato il re.

L’esplosione di Hiroshima risvegliò in Einstein l’antica avversione per i

militari. "Se avessi saputo che i nazisti non sarebbero riusciti a fabbricare

la bomba prima degli Alleati", disse allora lo scienziato, "mi sarei astenuto da qualsiasi azione".

Ma ormai la frittata era fatta, e da allora, quasi per

farsi perdonare, Albert Einstein dedicò tutta la forza del suo prestigio al

tentativo di sventare il pericolo atomico. "Devo confessare francamente",

scrisse nel 1947, "che la politica estera degli Stati Uniti, dalla fine delle

ostilità, mi ha ricordato, talvolta in maniera irresistibile, l’atteggiamento

della Germania sotto l’imperatore Guglielmo II...".

Einstein si batté vigorosamente per convincere inglesi e americani a svelare all’Unione Sovietica il

segreto della bomba atomica, col risultato di essere accusato di tradimento e

filo-comunismo. Si apriva negli Stati Uniti la sinistra parentesi del

maccartismo; Einstein ebbe parole di protesta per la caccia alle streghe

sovversive scatenata dal senatore Joseph MacCarthy, e invitò i colleghi a

rifiutarsi di testimoniare davanti alla famigerata commissione. Nell’aprile del

1945 Einstein abbandonava l'attività scientifica e finì per trascorrere

gli ultimi dieci anni della sua vita sognando un governo mondiale capace di scongiurare la possibilità di

un nuovo catastrofico conflitto. Albert Einstein morì a Princeton, serenamente, il 18 aprile 1955, a 76 anni. Le sue ultime parole furono in

tedesco. Ma l’infermiera che lo assisteva, ,americana, non le capì.

Dopo la morte, il suo pregiatissimo cervello è stato asportato da parte del

medico Thomas Stoltz Harvey che lo fece a fettine e le inviò a studiosi

di tutto il mondo per studiarne i segreti... Einstein si batté vigorosamente per convincere inglesi e americani a svelare all’Unione Sovietica il

segreto della bomba atomica, col risultato di essere accusato di tradimento e

filo-comunismo. Si apriva negli Stati Uniti la sinistra parentesi del

maccartismo; Einstein ebbe parole di protesta per la caccia alle streghe

sovversive scatenata dal senatore Joseph MacCarthy, e invitò i colleghi a

rifiutarsi di testimoniare davanti alla famigerata commissione. Nell’aprile del

1945 Einstein abbandonava l'attività scientifica e finì per trascorrere

gli ultimi dieci anni della sua vita sognando un governo mondiale capace di scongiurare la possibilità di

un nuovo catastrofico conflitto. Albert Einstein morì a Princeton, serenamente, il 18 aprile 1955, a 76 anni. Le sue ultime parole furono in

tedesco. Ma l’infermiera che lo assisteva, ,americana, non le capì.

Dopo la morte, il suo pregiatissimo cervello è stato asportato da parte del

medico Thomas Stoltz Harvey che lo fece a fettine e le inviò a studiosi

di tutto il mondo per studiarne i segreti...

di M Serra per Infomagiovani Italia

Copyright © Informagiovani-italia.com. La

riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e

con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Ostelli Ulm

Ostelli Germania

Hotel Ulm

Carte d'Allemagne

Karte von

Deutschland

Mapa Alemania

Map of Germany

Carte Ulm

Karte von Ulm

Mapa Ulm

Map of Ulm

|