|

Sei qui:

Cosa vedere a Firenze

>

Basilica di Santa Maria Novella a

Firenze

|

La Basilica di Santa

Maria Novella è un altro dei simboli di

Firenze

conosciuti in tutto il mondo. Venne inizialmente

edificata nel 1279 dai fratti domenicani e si caratterizza per

una serie di chiostri presenti al suo interno. La facciata, completata

da Leo Battista Alberti nel 1470, è semplicemente fantastica

ed è considerata una delle opere più importanti del Rinascimento

fiorentino.

|

|

All'interno, i chiostri si riuniscono quasi

a formare un museo a se, si ammirino infatti gli affreschi nel Cappellone degli Spagnoli su progetto di fra' Jacoppo

Talenti e affrescato da Andrea Bonaiuti (1367), e

chiamata 'degli spagnoli' in quanto utilizzata da Eleonora di Toledo

(moglie di Cosimo I); la splendida Cappella Strozzi,

con affreschi di Nardo di Cione e una vetrata molto

bella

disegnata da Filippino Lippi; la Trinità di

Masaccio;

la Cappella dei Bardi e il cimitero interno.

Breve

storia della Basilica

La

grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,

tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,

costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica

fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di

interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta

l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua

origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori

del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta

perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come

patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al

Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli

vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni

prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la

primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna

sagrestia. La

grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,

tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,

costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica

fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di

interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta

l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua

origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori

del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta

perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come

patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al

Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli

vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni

prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la

primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna

sagrestia.

Il

18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica

dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa

Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati

architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e

poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la

chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di

stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV. Il

18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica

dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa

Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati

architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e

poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la

chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di

stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.

Facciata e interno

L'ampia

facciata riecheggia, nella sua parte inferiore, i motivi

romanici del

Battistero di

Firenze e la facciata della

Basilica di San

Miniato a Monte. Tra le due semicolonne mediane

si trova il portale di Leon

Battista Alberti che disegnò anche la parte superiore della

facciata a partire dalla trabeazione (la struttura orizzontale

sostenuta dalle colonne). Questa reca intarsiati nel

fregio le vele araldiche dei Rucellai, il nome del

committente e la data 1470.

La

fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita

da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo

leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata

da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e

il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,

committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione

di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.

I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti

delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte

inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio

Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici. La

fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita

da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo

leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata

da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e

il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,

committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione

di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.

I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti

delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte

inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio

Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.

Antico

cimitero

Sulla destra della facciata ha inizio il recinto dell'antico

cimitero, che prosegue sulla via laterale, con le tombe di

famiglie fiorentine sulle quali sono scolpiti gli stemmi

gentilizi affiancati dalla croce del Popolo. La chiesa,

concepita, secondo lo spirito di questo ordine di predicatori,

come un vasto spazio coperto capace di raccogliere grandi folle

di popolo, aveva pareti in gran parte affrescate che

costituivano una sorta di libro, aperto alle letture edificanti

dei fedeli. La pianta è a T greco, con tre a navate, cappelle di

testata, pilastri snelli e archi a sesto acuto di larghezza

degradante verso il fondo. Originariamente la parte riservata al

popolo era quella compresa tra l'ingresso e il coro dei frati,

dal quale era separata da un tramezzo affrescato dal Beato

Angelico e poi distrutto durante il rifacimento attuato dal

Vasari tra il 1565 e il 1571. Le maggiori famiglie fiorentine

scelsero questa chiesa come luogo per le loro sepolture,

contribuendo generosamente alla costruzione delle relative

cappelle.

Nella navata destra si trova la tomba della Beata Villana, di

Bernardo Rossellino. Nel braccio destro del transetto si trova

Cappella Rucellai dove si trovava la Madonna di Duccio

da Buoninsegna attualmente agli

Uffizi e sostituita con la statua della

Madonna col Bambino di Nino Pisano. Nel mezzo del

pavimento di questa cappella si trova la lastra tombale di

fra Leonardo Dati, generale dei domenicani, di Lorenzo Ghiberti.

La

Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a

destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad

essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con

affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di

San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di

Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di

Benedetto da Maiano. La

Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a

destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad

essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con

affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di

San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di

Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di

Benedetto da Maiano.

Di particolare importanza il ciclo pittorico eseguito nella

Cappella Maggiore eseguito da Domenico Ghirlandaio per

Giovanni Tornabuoni e comprendente Storie evangeliche

riferite in particolare alla vita di Maria, con le figure

genuflesse del committente e della moglie. Sul grande altare

ottocentesco si trova il Crocifisso in bronzo del Giambologna,

mentre il coro ligneo retrostante e il leggio furono eseguiti da

Baccio d'Agnolo e rimaneggiati dal Vasari.

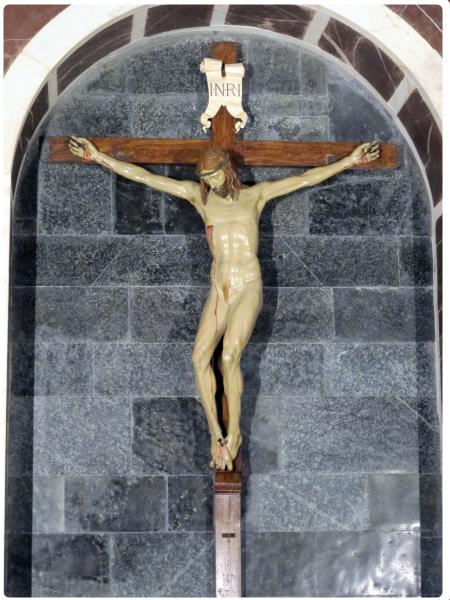

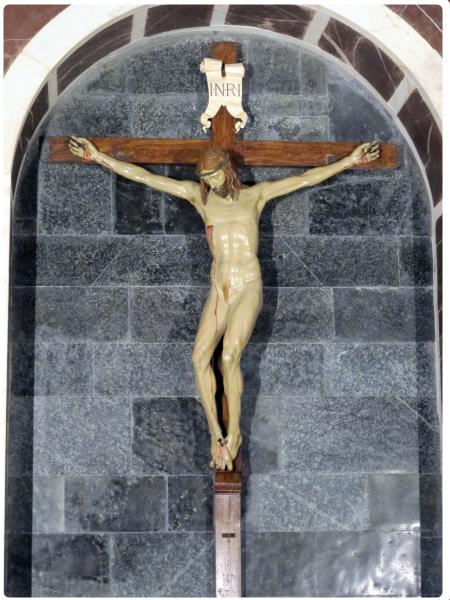

Filippo

Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto

originariamente nel braccio destro del transetto e poi

trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della

Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di

Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a

questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella

testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,

la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati

restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato

dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea

Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre

storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra

si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio

con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna. Filippo

Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto

originariamente nel braccio destro del transetto e poi

trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della

Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di

Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a

questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella

testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,

la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati

restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato

dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea

Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre

storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra

si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio

con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna.

Gli interventi quattrocenteschi attuati nella chiesa e nel

complesso conventuale testimoniano l'importanza assunta dall'Ordine

Domenicano attraverso i suoi rapporti commerciali. Nel 1419,

a spese degli operai di Santa Maria del Fiore, venne ricavato

nel Convento di Santa Maria Novella un appartamento nel

quale dimorarono papa Martino V, che l'anno seguente

avrebbe consacrato la chiesa, e il successore Eugenio IV.

All'inizio della scala d'accesso dell'appartamento pontificio

disegnata dal Ghiberti venne collocato il Marzocco in

pietra eseguito da Donatello, oggi al

Museo del

Bargello.

Nel

Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,

Giorgio Vasari,

ripetendo l'intervento già attuato in Santa Croce, demolì il

coro e rialzò il pavimento distruggendo le pietre tombali che lo

coprivano. Imbiancò inoltre quasi tutti gli affreschi o li

nascose addossando alle pareti grandi e pesanti altari in

pietra, scomparsi per le successive trasformazioni ottocentesche

in falso stile gotico. A sinistra della facciata della chiesa,

attraverso un portale barocco, si accede al Chiostro Verde,

così chiamato per il colore della "terra" impiegata per gli

affreschi sovrapposti, da Paolo Uccello e dai suoi

seguaci, ad una decorazione precedente di tema analogo. Le

campate, concordemente riferite a Paolo Uccello, sono quelle con

le Storie della Genesi e le Storie di Noè comprendenti il

Diluvio Universale, considerato il capolavoro

dell'artista. Nel

Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,

Giorgio Vasari,

ripetendo l'intervento già attuato in Santa Croce, demolì il

coro e rialzò il pavimento distruggendo le pietre tombali che lo

coprivano. Imbiancò inoltre quasi tutti gli affreschi o li

nascose addossando alle pareti grandi e pesanti altari in

pietra, scomparsi per le successive trasformazioni ottocentesche

in falso stile gotico. A sinistra della facciata della chiesa,

attraverso un portale barocco, si accede al Chiostro Verde,

così chiamato per il colore della "terra" impiegata per gli

affreschi sovrapposti, da Paolo Uccello e dai suoi

seguaci, ad una decorazione precedente di tema analogo. Le

campate, concordemente riferite a Paolo Uccello, sono quelle con

le Storie della Genesi e le Storie di Noè comprendenti il

Diluvio Universale, considerato il capolavoro

dell'artista.

Nell'ampio

refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del

chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo

degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si

apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla

Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato

nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli

Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita

da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora

di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli

Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto

svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da

Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza

e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione

di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il

Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso

d'Aquino. Nell'ampio

refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del

chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo

degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si

apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla

Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato

nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli

Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita

da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora

di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli

Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto

svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da

Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza

e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione

di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il

Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso

d'Aquino.

Basilica di Santa Maria

Novella

Piazza di Santa Maria Novella

Area: Centro storico (Santa Maria Novella)

Tel: + 39 055 21 59 18

Firenze

Copyright © Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

Dove si trova?

Ostelli Firenze

Ostelli Italia

Auberges de Jeunesse Italie

Hotel Firenze

Carte de Florance

Karte von Florenz Mapa

Florencia

Map of Florence

Carte de la Toscane

Karte von Toskana

Mapa Toscana Map of

Tuscany

Carte

d'Italie

Karte von Italien

Mapa Italia

Map of Italy |

La

grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,

tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,

costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica

fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di

interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta

l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua

origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori

del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta

perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come

patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al

Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli

vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni

prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la

primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna

sagrestia.

La

grande basilica domenicana eretta, insieme con l'annesso convento,

tra la metà del XIII secolo e la metà del successivo,

costituisce il più compiuto esempio di architettura gotica

fiorentina, sul quale si innestò una vasta serie di

interventi quattro-cinquecenteschi rappresentativi di tutta

l'evoluzione artistica del Rinascimento toscano. La sua

origine risale a una piccola chiesa dedicata alla Madonna, fuori

del secondo cerchio delle mura di Firenze, tra i campi e le vigne, detta

perciò Santa Maria delle Vigne e appartenente, come

patronato, ai Canonici del Duomo. Nel 1221 fu concessa al

Beato Giovanni da Salerno, il quale con i suoi confratelli

vi continuò la sua missione di domenicano iniziata due anni

prima. Lunga circa la metà della navata centrate attuale, la

primitiva chiesa aveva come parete di fondo quella della odierna

sagrestia.  Il

18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica

dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa

Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati

architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e

poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la

chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di

stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.

Il

18 ottobre 1279 fu posta la prima pietra della nuova basilica

dal cardinale fra Latino Malabranca, nipote di papa

Niccolò III. I lavori furono diretti da due frati

architetti, Sisto da Firenze e Ristoro da Campi, e

poi da altri religiosi. Fra Jacopo Talenti terminò la

chiesa nella sua struttura generale, insieme al campanile di

stile romanico-gotico, verso la metà del secolo XIV.  La

fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita

da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo

leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata

da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e

il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,

committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione

di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.

I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti

delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte

inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio

Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.

La

fronte della parte superiore della navata mediana, tripartita

da paraste bicolori (le paraste sono pilastri che emergono solo

leggermente dalla parete) emerge al di sopra di un'alta fascia ornata

da riquadri, coronata dal timpano con il monogramma di Cristo e

il fregio con il nome di Giovanni di Paolo Rucellai,

committente dell'opera. Nel rosone si trova la vetrata con l'Incoronazione

di Maria, su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto.

I raccordi laterali a volute nascondono gli spioventi dei tetti

delle navate minori. I due strumenti astronomici nella parte

inferiore furono aggiunti nel 1572 dal domenicano Egnazio

Danti, astronomo di Cosimo I de'Medici.  La

Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a

destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad

essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con

affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di

San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di

Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di

Benedetto da Maiano.

La

Cappella dei Bardi o del Sacramento nel transetto a

destra della Maggiore, apparteneva al primitivo oratorio. Ad

essa segue la Cappella di Filippo Strozzi decorata con

affreschi di Filippino Lippi raffiguranti Storie di

San Filippo Apostolo e San Giovanni Evangelista. La tomba di

Filippo Strozzi ad arcosolio (sepolcro arcato) è opera di

Benedetto da Maiano. Filippo

Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto

originariamente nel braccio destro del transetto e poi

trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della

Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di

Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a

questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella

testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,

la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati

restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato

dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea

Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre

storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra

si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio

con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna.

Filippo

Brunelleschi eseguì il famoso Crocifisso ligneo posto

originariamente nel braccio destro del transetto e poi

trasferito nella Cappella Gondi, a sinistra della

Cappella Maggiore, rivestita da un paramento architettonico di

Giuliano da Sangallo. Tra le più importanti seguono a

questa la Cappella Gaddi tardo cinquecentesca e, nella

testata del braccio sinistro del transetto vicina alla sagrestia,

la soprastante Cappella Strozzi con gli affreschi staccati

restaurati, di Nardo di Cione comprendenti il commento figurato

dell’Inferno di Dante. Nell'altare si trova una tavola di Andrea

Orcagna raffigurante il Redentore e Santi e tre

storie nella predella. Nella terza campata della navata sinistra

si trova la celebre Trinità, Maria e San Giovanni di Masaccio

con le figure, del committente Lenzi e della sua compagna. Nel

Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,

Nel

Cinquecento, periodo di reazione al Gotico,

Nell'ampio

refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del

chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo

degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si

apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla

Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato

nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli

Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita

da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora

di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli

Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto

svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da

Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza

e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione

di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il

Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso

d'Aquino.

Nell'ampio

refettorio e nell'antirefettorio, con accesso dall'ala nord del

chiostro, è stato allestito recentemente un importante Museo

degli arredi sacri della basilica. Nell'andito del refettorio si

apre l'accesso al Chiostro Grande da cui si sale alla

Cappella dei Papi affrescata dal Pontormo. Sul lato

nord del Chiostro Verde si accede al Cappellone degli

Spagnuoli, l'antica sala capitolare del convento costruita

da Jacopo Talenti e destinata dalla duchessa Eleonora

di Toledo, verso il 1540, alle funzioni religiose degli

Spagnoli del suo seguito. Gli affreschi di Andrea di Bonaiuto

svolgono una complessa allegoria ispirata al concetto svolto da

Jacopo Passavanti nello Specchio dello vera penitenza

e i cui temi principali riguardano la Passione e Resurrezione

di Gesù, la Chiesa Militante e Trionfante e il

Trionfo dello dottrina cattolica personificata da San Tommaso

d'Aquino.