|

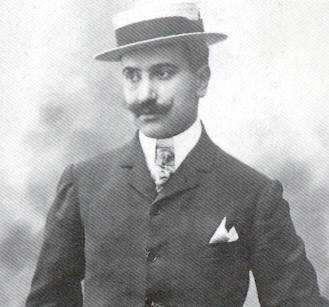

Ugo Ojetti (1871-1946) è stato uno scrittore, critico d'arte e giornalista

italiano. È stato uno dei più influenti e prolifici critici d'arte del XX

secolo, nonché uno dei fondatori del giornalismo culturale in Italia. Ojetti

ha scritto numerosi libri e articoli sulla letteratura, l'arte e la cultura

in generale, oltre ad essere stato il fondatore della rivista "La Ronda",

che ha avuto un grande impatto sulla cultura italiana degli anni '20 e '30.

|

Ugo Ojetti, per buona

parte del 1900 è stato considerato uno dei massimi letterati, giornalisti e

critici d'arte italiani. In seguito è stato letteralmente dimenticato. Ne riscopriamo

in questo articolo il talento, la storia personale e professionale. Come

scrisse Guido Piovene "Il mondo era, o sembrava, per lui una casa

sicura, e la sua fede era l'intelligenza."

|

|

Ugo Ojetti è stato

uno dei massimi divulgatori dell'arte e della

letteratura. Nacque a Roma il 15 luglio

1871. Il padre Raffaele, era un noto architetto, la madre

Veronica Carosi, era originaria di

Spoleto. Ebbe la fortuna di crescere in un ambiente vivace e

mostrò

subito amore per l'arte e per la storia. Dopo aver frequentato la Scuola dei

Gesuiti, seguì gli studi in legge, nella prospettiva di una

possibile carriera nel mondo diplomatico. Le sue vere passioni non tardarono

tuttavia a ripresentarsi. Riuscì comunque a laurearsi in giurisprudenza nel

1892. Nello stesso anno, all'età di 21 anni, pubblicò una

raccolta di poesie intitolata "Paesaggi",

ispirata alla campagna umbra dove soggiornò presso la famiglia della

madre. Ugo Ojetti è stato

uno dei massimi divulgatori dell'arte e della

letteratura. Nacque a Roma il 15 luglio

1871. Il padre Raffaele, era un noto architetto, la madre

Veronica Carosi, era originaria di

Spoleto. Ebbe la fortuna di crescere in un ambiente vivace e

mostrò

subito amore per l'arte e per la storia. Dopo aver frequentato la Scuola dei

Gesuiti, seguì gli studi in legge, nella prospettiva di una

possibile carriera nel mondo diplomatico. Le sue vere passioni non tardarono

tuttavia a ripresentarsi. Riuscì comunque a laurearsi in giurisprudenza nel

1892. Nello stesso anno, all'età di 21 anni, pubblicò una

raccolta di poesie intitolata "Paesaggi",

ispirata alla campagna umbra dove soggiornò presso la famiglia della

madre.

Nel 1893, iniziò a collaborare con la Nuova Rassegna di Luigi Lodi,

la Tribuna, il Fanfulla della domenica, giornali dell'epoca. Pubblicò un volume di

novelle di ispirazione verista, Senza Dio (1894) a cui seguirono

altre opere: L’onesta viltà (1897), Il vecchio (1898), Il

gioco dell’amore (1899), Le vie del peccato (1902), Il cavallo

di Troia (1904), la raccolta di racconti Mimì e la gloria

(1908), Donne, uomini e burattini (1912) e L’amore e suo figlio

(1913).

Il

giornalismo fu importante per Ojetti che collaborò con il

quotidiano La Tribuna, di Emilio Luzzato, come inviato del giornale

in Egitto. Da qui fiorirono le collaborazioni con altri editori, tra cui

Il Giornale d'Italia, l’Avanti!, La Stampa e il

Resto del Carlino. Il

giornalismo fu importante per Ojetti che collaborò con il

quotidiano La Tribuna, di Emilio Luzzato, come inviato del giornale

in Egitto. Da qui fiorirono le collaborazioni con altri editori, tra cui

Il Giornale d'Italia, l’Avanti!, La Stampa e il

Resto del Carlino.

Nel 1895 dopo aver conosciuto Gabriele D’Annunzio ebbe il suo primo e

importante successo letterario: una fortunata inchiesta destinata a

lasciare il segno, un volume che raccoglieva una serie di

colloqui con i maggiori scrittori del tempo. L'opera si chiamava

Alla scoperta dei letterati, e riportava colloqui e interviste che

avevano come oggetto lo stato della

letteratura italiana. Tanti i letterati famosi del tempo che furono

ascoltati: Verga, Carducci, Fogazzaro,

Capuana,

Matilde Serao, Pascoli,

De Roberto,

De Amicis, lo stesso D’Annunzio e altri. Si

trattava di un'opera per un verso visionaria, anticipatrice del

reportage moderno, e allo stesso tempo rappresentativa del mondo letterario che

andava affermandosi nella situazione politica e socio-economica di fine

Ottocento. Un documento importante a livello storico, innovativo e

illuminante.

Nell’introduzione all'opera venivano trattati temi che avrebbero

caratterizzato la prima fase della produzione di Ojetti: la contaminazione tra

giornalismo e letteratura, attraverso il modello anglosassone dell’"interview";

l’attenzione alla formazione di un pubblico ampio e non specialistico; la

presa di posizione antinaturalistica, a favore di un dichiarato idealismo

letterario e l’impegno per una rinascita della letteratura nazionale.

Il tema della rinascita letteraria

Il tema della rinascita letteraria "italiana" ebbe risonanza e fu riproposto

a Venezia nel discorso L’avvenire della letteratura italiana (1896),

dove Ojetti teneva una posizione idealistica e cosmopolita – ostile al

patriottismo culturale (La grande illusione, in Il Marzocco,

22 marzo 1896), e all’imitazione superficiale di modelli di successo (Il

contagio dannunziano, 20 febbraio 1898). In questo discorso abbracciava in sintesi le

posizioni del filosofo, storico e critico letterario francese Hippolyte

Taine, che postulava le condizioni per una "letteratura nazionale"

legandole a un

complesso di valori condivisi da un popolo.

Una letteratura nazionale che, secondo Ojetti, si sarebbe potuta sviluppare

solo con l'affermazione di un nuovo idealismo, da innestare nella tradizione

italiana già presente. In questo senso, si era andata configurando, secondo

il suo pensiero, una battaglia culturale dei "nati dopo il 1870",

i disillusi dagli effetti dell'Unità d'Italia, contro il vecchio establishment

risorgimentale. Ojetti, in questo frangente storico di fine secolo, si allineò

anche alla proposta dannunziana di un adeguamento dello stile giornalistico

al registro "alto" alla tradizione letteraria nazionale. Il tema della rinascita letteraria "italiana" ebbe risonanza e fu riproposto

a Venezia nel discorso L’avvenire della letteratura italiana (1896),

dove Ojetti teneva una posizione idealistica e cosmopolita – ostile al

patriottismo culturale (La grande illusione, in Il Marzocco,

22 marzo 1896), e all’imitazione superficiale di modelli di successo (Il

contagio dannunziano, 20 febbraio 1898). In questo discorso abbracciava in sintesi le

posizioni del filosofo, storico e critico letterario francese Hippolyte

Taine, che postulava le condizioni per una "letteratura nazionale"

legandole a un

complesso di valori condivisi da un popolo.

Una letteratura nazionale che, secondo Ojetti, si sarebbe potuta sviluppare

solo con l'affermazione di un nuovo idealismo, da innestare nella tradizione

italiana già presente. In questo senso, si era andata configurando, secondo

il suo pensiero, una battaglia culturale dei "nati dopo il 1870",

i disillusi dagli effetti dell'Unità d'Italia, contro il vecchio establishment

risorgimentale. Ojetti, in questo frangente storico di fine secolo, si allineò

anche alla proposta dannunziana di un adeguamento dello stile giornalistico

al registro "alto" alla tradizione letteraria nazionale.

Dopo il successo ottenuto in ambito giornalistico, Ojetti entrò a far

parte nel 1898 della redazione del Corriere della Sera, diventandone

uno dei giornalisti più importanti per quasi mezzo secolo. Per il Corriere

scrisse anche sotto lo pseudonimo di Tantalo, "Cose viste",

da cui ricavò in seguito anche un libro. Nel 1926, per un breve

periodo, divenne direttore della stessa testata giornalistica, succedendo a

Luigi Albertini, che lasciava per la sua insofferenza al processo di

fascistizzazione della stampa italiana.

Il primo periodo di impegno giornalistico attivo di Ojetti

coincise con gli anni dell'attivismo politico in Umbria, regione

d'origine della madre. Partecipò a un gruppo di matrice socialista. Con

questa militanza arrivò a fondare il periodico regionale "La giovane

Umbria" e nel 1896 si candidò alle elezioni del comune di

Spoleto, senza riuscire però a ottenere un seggio. Continuò l'attività

giornalistica e venne inviato a

Parigi nel 1904, mentre nel 1905 pubblicò il primo lavoro

teatrale, "Un garofano", messo in scena da Ettore Petrolini.

In campo teatrale, precedentemente, oltre a traduzioni (sua la

versione italiana di Oltre il potere nostro di Bjørnstjerne

Bjørnson del 1895 e La toga rossa di Eugène Brieux,

1900) aveva recensito le opere di Henrik Ibsen, di

cui era un ammiratore. In collaborazione con Renato Simoni, scrisse la

commedia Il matrimonio di Casanova (1910).

Nel

1905 sposò Fernanda Gobba, stabilendosi

definitivamente a Fiesole, in un'antica villa sulle colline sopra

Firenze.

La grande villa cinquecentesca era chiamata

il Salviatino e vantava ben cinquantasei stanze oltre a uno stupendo giardino; oggi

è una residenza alberghiera di lusso. La villa di Fiesole fu

restaurata secondo il suo gusto personale e diventò negli anni

un vero e proprio salotto culturale, ospitando scrittori, artisti, intellettuali e politici

dell'epoca. Dalla villa in seguito si spostò per raggiungere la località di Santa

Marinella, nei pressi di Roma, che diventò anch'essa luogo ideale per

nutrire la sua fame letteraria. Nella dimora fiorentina ebbe modo di

raccogliere una ricchissima collezione d'arte, purtroppo andata dispersa

alla sua morte, con opere di

Jacopo della Quercia, Poussin,Casorati,

Boldini, De Nittis, Fattori, tra i tanti. La sua unica

figlia, Paola Ojetti, nacque nel 1911 (diventerà

sceneggiatrice, traduttrice e critica cinematografica italiana). Nel

1905 sposò Fernanda Gobba, stabilendosi

definitivamente a Fiesole, in un'antica villa sulle colline sopra

Firenze.

La grande villa cinquecentesca era chiamata

il Salviatino e vantava ben cinquantasei stanze oltre a uno stupendo giardino; oggi

è una residenza alberghiera di lusso. La villa di Fiesole fu

restaurata secondo il suo gusto personale e diventò negli anni

un vero e proprio salotto culturale, ospitando scrittori, artisti, intellettuali e politici

dell'epoca. Dalla villa in seguito si spostò per raggiungere la località di Santa

Marinella, nei pressi di Roma, che diventò anch'essa luogo ideale per

nutrire la sua fame letteraria. Nella dimora fiorentina ebbe modo di

raccogliere una ricchissima collezione d'arte, purtroppo andata dispersa

alla sua morte, con opere di

Jacopo della Quercia, Poussin,Casorati,

Boldini, De Nittis, Fattori, tra i tanti. La sua unica

figlia, Paola Ojetti, nacque nel 1911 (diventerà

sceneggiatrice, traduttrice e critica cinematografica italiana).

Una letteratura unitaria italiana

Se

da una parte, con le "interviste" agli scrittori della sua epoca

Ojetti si avvicinò

al pensiero di

Gabriele D'Annunzio (per il quale nutriva grande

ammirazione), con le stesse interviste, pose l'accento sul

sentimento post-unitario italiano, constatando che ancora non esisteva

alcuna letteratura – per motivi sia linguistici e culturali – che potesse

definirsi come unitariamente italiana. La

successiva convivenza con le atmosfere della cultura parigina, lo

avvicinarono ai movimenti filosofici dell'epoca, tra il

naturalismo e positivismo di Taine e le dottrine evoluzionistiche e

sociologiche di Guyau. Si convinse che la posizione

storica di un'artista dipendeva dall'opera d'arte che lo rappresentava,

e che tale posizione potesse definirsi moderna se er acapace di rappresentare e comunicare l’essenza

dell’anima umana del suo tempo. In questo si riteneva un convinto precursore della

necessità di individuare l'artista soprattutto dalle qualità

interiori, quelle dell'anima, e non solo dalle tecniche stilistiche. Se

da una parte, con le "interviste" agli scrittori della sua epoca

Ojetti si avvicinò

al pensiero di

Gabriele D'Annunzio (per il quale nutriva grande

ammirazione), con le stesse interviste, pose l'accento sul

sentimento post-unitario italiano, constatando che ancora non esisteva

alcuna letteratura – per motivi sia linguistici e culturali – che potesse

definirsi come unitariamente italiana. La

successiva convivenza con le atmosfere della cultura parigina, lo

avvicinarono ai movimenti filosofici dell'epoca, tra il

naturalismo e positivismo di Taine e le dottrine evoluzionistiche e

sociologiche di Guyau. Si convinse che la posizione

storica di un'artista dipendeva dall'opera d'arte che lo rappresentava,

e che tale posizione potesse definirsi moderna se er acapace di rappresentare e comunicare l’essenza

dell’anima umana del suo tempo. In questo si riteneva un convinto precursore della

necessità di individuare l'artista soprattutto dalle qualità

interiori, quelle dell'anima, e non solo dalle tecniche stilistiche.

Le influenze principali su di lui, furono quelle esercitate

dalle opere di J. A. McNeill Whistler, di Giovanni Segantini o ancora di Auguste Rodin. Nota è la

sua classificazione di artisti in “pittori che pensano, pittori che

sentono e pittori che non pensano e non sentono", espressa durante la

Biennale a

Venezia, nella

quale ottenne anche il secondo posto nel premio della critica d’arte con “L’arte

moderna a Venezia", una raccolta di articoli pubblicati su Il Resto

del Carlino. Il lavoro di inviato all'estero divenne più intenso negli anni a

cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento. Fu un periodo importante per la

sua vita,

necessario alla comprensione analitica nella comunicazione dei fatti che

accadevano nel mondo. Da inviato in Egitto, Albania,

Norvegia, Francia, Asia e soprattutto Stati Uniti,

raccontò i costumi in voga nel periodo storico. In particolare narrò i

costumi

americani confrontandoli con quelli europei nel volume “L’America

vittoriosa" (1899).

Gli Stati Uniti rinverdirono in lui

l'interesse per la modernità di quella società. Apprezzava la determinazione

dell'America, sia

individuale che collettiva, di imporsi negli affari nello scenario internazionale. Di contro realizzava quanto l'Italia avesse

la necessità di un rinnovamento dello spirito nazionale in senso

attivistico, la necessità di essere ottimista circa le proprie capacità di autoaffermazione, al

fine di scongiurare il destino di decadenza riservato ai popoli latini. Più

tardi, dopo viaggi e soggiorni, prese forma la raccolta

L’America e l’avvenire (1905).

Ojetti amava definirsi un "cronista" al servizio dei

lettori, occupandosi di arte, cultura, viaggi e politica. Effettivamente è

stato uno dei più grandi critici d'arte italiani. Scrisse, non

tanto per il gusto di compiacere gli addetti ai lavori, bensì proprio per

dare valore all'arte italiana, per "difendere e diffondere tutta l’arte", da

quella antica a quella contemporanea. Per Ojetti non esisteva

un'epoca migliore dell'altra, ma c'erano solo uomini e valori

nelle opere che rimanevano per sempre.

Del

1911 è la pubblicazione dei primi "Ritratti d’artisti italiani",

che ebbe un meritato successo. Poco prima, nel cinquantenario dell’Unità

d’Italia, Ojetti aveva organizzato una mostra fortunatissima,

"Ritratto in Palazzo Vecchio", a Firenze. Fu una delle prime mostre organizzate nel capoluogo toscano, parte di un programma di

mostre biennali d’arte antica, curate dallo stesso Ojetti in tutti i minimi

particolari (e non solo quelli prettamente artistici). L'artista viaggiò tantissimo

nei primi anni del Novecento, passando almeno 6 mesi all'anno

all'estero, tra Parigi e Londra. Riuscì ad esportare il suo

particolare modello espositivo anche all’estero, riscuotendo un enorme

successo. Una sua esposizione venne fatta alla Royal Academy di

Londra nel 1930; a

Parigi rimane ancora oggi ben nota negli annali, la mostra da

lui organizzata nel 1935; mentre in Italia, tra tutte viene ricordata la

mostra organizzata nel 1922 a Firenze, intitolata "Mostra della pittura italiana del Seicento e del

Settecento", considerata nel suo genere una delle più importanti del XX

secolo (contribuì tra l'altro a consacrare definitivamente l'importanza di

Caravaggio).

L’avvenimento principale di questa mostra fu infatti la presentazione di

diciotto tele di Caravaggio, a cui venne dato grande spazio nel catalogo della

mostra, pubblicato due anni dopo. Tra le altre mostre organizzate da Ojetti, quella su

Giotto nel 1937 "Mostra

Giottesca", sempre a Firenze. Del

1911 è la pubblicazione dei primi "Ritratti d’artisti italiani",

che ebbe un meritato successo. Poco prima, nel cinquantenario dell’Unità

d’Italia, Ojetti aveva organizzato una mostra fortunatissima,

"Ritratto in Palazzo Vecchio", a Firenze. Fu una delle prime mostre organizzate nel capoluogo toscano, parte di un programma di

mostre biennali d’arte antica, curate dallo stesso Ojetti in tutti i minimi

particolari (e non solo quelli prettamente artistici). L'artista viaggiò tantissimo

nei primi anni del Novecento, passando almeno 6 mesi all'anno

all'estero, tra Parigi e Londra. Riuscì ad esportare il suo

particolare modello espositivo anche all’estero, riscuotendo un enorme

successo. Una sua esposizione venne fatta alla Royal Academy di

Londra nel 1930; a

Parigi rimane ancora oggi ben nota negli annali, la mostra da

lui organizzata nel 1935; mentre in Italia, tra tutte viene ricordata la

mostra organizzata nel 1922 a Firenze, intitolata "Mostra della pittura italiana del Seicento e del

Settecento", considerata nel suo genere una delle più importanti del XX

secolo (contribuì tra l'altro a consacrare definitivamente l'importanza di

Caravaggio).

L’avvenimento principale di questa mostra fu infatti la presentazione di

diciotto tele di Caravaggio, a cui venne dato grande spazio nel catalogo della

mostra, pubblicato due anni dopo. Tra le altre mostre organizzate da Ojetti, quella su

Giotto nel 1937 "Mostra

Giottesca", sempre a Firenze.

Durante

la prima guerra mondiale come volontario, svolse l'incarico di

proteggere dai bombardamenti aerei le opere d'arte custodite a Venezia. Fu

anche incaricato di scrivere il testo del volantino lanciato il 9 agosto

1918 nei cieli di Vienna da D'Annunzio e dalla sua squadra (circa

350.000 copie stampate in italiano e in tedesco). In questo periodo ebbe

modo di rappresentare le vicende umane della guerra sia attraverso delle

mostre (come la mostra fotografica sui monumenti italiani martirizzati,

del 1917), che attraverso gli scritti, in particolare in Lettere alla moglie

(1915-1919). Durante

la prima guerra mondiale come volontario, svolse l'incarico di

proteggere dai bombardamenti aerei le opere d'arte custodite a Venezia. Fu

anche incaricato di scrivere il testo del volantino lanciato il 9 agosto

1918 nei cieli di Vienna da D'Annunzio e dalla sua squadra (circa

350.000 copie stampate in italiano e in tedesco). In questo periodo ebbe

modo di rappresentare le vicende umane della guerra sia attraverso delle

mostre (come la mostra fotografica sui monumenti italiani martirizzati,

del 1917), che attraverso gli scritti, in particolare in Lettere alla moglie

(1915-1919).

Il suo prestigio andava sempre più consolidandosi

nell'ambiente culturale così come nella vita pubblica italiana, avendo

assunto vari incarichi istituzionali in campo storico-artistico. Tra questi,

nel 1920 ci fu anche l'incarico nella commissione del Ministero

della Pubblica Istruzione italiano di riformare l’insegnamento artistico

e di co-dirigere la sezione artistica dell’Istituto per l’Enciclopedia

Italiana, mentre nel 1930 ricevette la nomina ad Accademico d’Italia.

Fu nel 1920 che Ojetti

ebbe il suo più prestigioso riconoscimento in campo artistico, con

la pubblicazione del primo numero di "Dedalo", rivista

che si occupava di storia dell'arte antica e moderna e che viene ancora

oggi considerata come una delle riviste d’arte divulgative più

prestigiose della prima metà del Novecento, capace di catturare da una

parte le attenzioni degli intellettuali più importanti dell'epoca, e

dall'altra di avvicinare all'arte il vasto pubblico meno erudito. Fu nel 1920 che Ojetti

ebbe il suo più prestigioso riconoscimento in campo artistico, con

la pubblicazione del primo numero di "Dedalo", rivista

che si occupava di storia dell'arte antica e moderna e che viene ancora

oggi considerata come una delle riviste d’arte divulgative più

prestigiose della prima metà del Novecento, capace di catturare da una

parte le attenzioni degli intellettuali più importanti dell'epoca, e

dall'altra di avvicinare all'arte il vasto pubblico meno erudito.

Quelle

di Dedalo, sono pagine impregnate di riflessioni ojettiane, tra

valori morali ed estetici, e sempre finalizzate alla divulgazione,

considerata la massima priorità, a vantaggio del vasto pubblico,

non solo agli addetti ai lavori. Nel 1919 Ojetti aveva spiegato bene la sua

posizione, scrivendo nel

Corriere della sera, “le stelle non sono degli astronomi". La

rivista venne pubblicata fino al 1933, interrotta (come altre, tra cui il

mensile Pegaso) a seguito di alcuni contrasti con l'editore Treves.

Fu così che, nel 1933, Ojetti decise di rivolgersi all'editore Rizzoli

per la pubblicazione della rivista "Pan", rassegna di lettere, musica e

arte, che restò attiva grosso modo un biennio. Da Rizzoli venne pubblicata anche la collana de

I classici, una

edizione pregiata di autori della letterature italiana, francese, tedesca e

inglese. Quelle

di Dedalo, sono pagine impregnate di riflessioni ojettiane, tra

valori morali ed estetici, e sempre finalizzate alla divulgazione,

considerata la massima priorità, a vantaggio del vasto pubblico,

non solo agli addetti ai lavori. Nel 1919 Ojetti aveva spiegato bene la sua

posizione, scrivendo nel

Corriere della sera, “le stelle non sono degli astronomi". La

rivista venne pubblicata fino al 1933, interrotta (come altre, tra cui il

mensile Pegaso) a seguito di alcuni contrasti con l'editore Treves.

Fu così che, nel 1933, Ojetti decise di rivolgersi all'editore Rizzoli

per la pubblicazione della rivista "Pan", rassegna di lettere, musica e

arte, che restò attiva grosso modo un biennio. Da Rizzoli venne pubblicata anche la collana de

I classici, una

edizione pregiata di autori della letterature italiana, francese, tedesca e

inglese.

Nel 1922, poco prima della Marcia su Roma, venne

pubblicato il romanzo Mio figlio ferroviere, che affrontava

tematiche sociali, evidenziando le idee politiche dell'autore. Nel 1925

fu

tra i 250 firmatari, insieme a Gabriele D'Annunzio, Giuseppe

Ungaretti e

Luigi Pirandello, del Manifesto degli intellettuali

fascisti, redatto da Giovanni Gentile, pubblicato in diversi

quotidiani italiani, e definito il primo documento ideologico

degli intellettuali italiani che aderirono al regime fascista.

Del Fascismo italiano, Ojetti, pur condannandone la

violenza e la retorica, finì per accettare l'ideologia. Nel 1924 rifiutò

la nomina a senatore per solidarietà all’amico poeta Salvatore di Giacomo,

a cui fu negata per motivi di censo. Fu anche presidente dell'Alfa

Romeo tra la prima grande guerra e i primi anni Venti.

Dalla

fine degli anni Trenta del 1900 la produzione di Ojetti subì una certa

flessione. Uscì nel frattempo la biografia su Italo Balbo (1941) e il saggio

L’arte ha da essere italiana del 1942. In quel periodo Ojetti era

già stato colpito dai primi sintomi di una lunga malattia, che gli sottrasse

progressivamente lucidità mentale. Nel 1943, dopo l'armistizio dell’8

settembre, venne nominato vicepresidente dell’Accademia d’Italia nella

Repubblica Sociale Italia. Dalla

fine degli anni Trenta del 1900 la produzione di Ojetti subì una certa

flessione. Uscì nel frattempo la biografia su Italo Balbo (1941) e il saggio

L’arte ha da essere italiana del 1942. In quel periodo Ojetti era

già stato colpito dai primi sintomi di una lunga malattia, che gli sottrasse

progressivamente lucidità mentale. Nel 1943, dopo l'armistizio dell’8

settembre, venne nominato vicepresidente dell’Accademia d’Italia nella

Repubblica Sociale Italia.

Morì subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 1°

gennaio 1946 nella sua villa di Fiesole, con poca considerazione postuma da

parte degli editori più conosciuti, e con i quali aveva a lungo collaborato.

Ebbe la considerazione invece di intellettuali quali Antonio Gramsci e Indro Montanelli.

Prima di morire aveva

perso la qualifica di giornalista, essendo stato cancellato

dall’albo dei giornalisti nel 1944, per via della sua partecipazione al regime fascista.

Fu

sepolto nella Badia Fiesolana. Sulla sua lapide vi è scritto "Qui riposa

Ugo Ojetti, Romano. Amò e servì le Arti e la Lingua d'Italia. Le più limpide

e umane sulla terra e per questo care a Dio".

Nel 1977 la figlia Paola, ha donato la ricca biblioteca paterna al

Gabinetto Viesseux di Firenze.

Chi accumula libri, accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a

ottant'anni. (Ugo Ojetti)

Opere

Letteratura

Paesaggi (1892)

Alla scoperta dei letterati: colloquii con Carducci, Panzacchi,

Fogazzaro, Lioy, Verga, D'Annunzio, De Roberto, Matilde Serao e altri

(Milano, 1895);

Ad Atene per Ugo Foscolo. Discorso pronunciato ad Atene per il centenario

della morte, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928.

D'Annunzio. Amico · Maestro · Soldato, Firenze, Sansoni, 1957.

Storia e critica d'arte

L'esposizione di Milano (1906),

Ritratti d'artisti italiani (in due volumi, 1911 e 1923),

Il martirio dei monumenti, 1918

I nani tra le colonne, Milano, Fratelli Treves Editori, 1920

Raffaello e altre leggi (1921),

La pittura italiana del Seicento e del Settecento (1924),

Il ritratto italiano dal 1500 al 1800 (1927),

Tintoretto, Canova, Fattori (1928),

Atlante di storia dell'arte italiana, con Luigi Dami (due volumi,

1925 e 1934),

Paolo Veronese, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928,

La pittura italiana dell'Ottocento (1929),

Bello e brutto, Milano, Treves, 1930

Ottocento, Novecento e via dicendo (Mondadori, 1936),

Più vivi dei vivi (Mondadori, 1938).

In Italia, l'arte ha da essere italiana?, Milano, Mondadori, 1942.

Romanzi

L'onesta viltà (Roma, 1897),

Il vecchio, Milano, 1898

Il gioco dell'amore, Milano, 1899

Le vie del peccato (Baldini e Castoldi, Milano, 1902),

Il cavallo di Troia, 1904

Mimì e la gloria (Treves, 1908),

Mio figlio ferroviere (Treves, 1922).

Racconti

Senza Dio, 1894

Mimì e la gloria, 1908

Donne, uomini e burattini, Milano, Treves, 1912

L'amore e suo figlio, Milano, Treves, 1913

Teatro

Un Garofano (1902)

U. Ojetti-Renato Simoni, Il matrimonio di Casanova: commedia in

quattro atti (1910)

Reportages

L'America vittoriosa (Treves, 1899),

L'Albania (Treves, 1902);

L'America e l'avvenire (1905).

Raccolte di articoli

Articoli scritti fra il 1904 e il 1908 per L'Illustrazione Italiana:

I capricci del conte Ottavio (due voll., usciti rispettivamente

nel 1908 e nel 1910)

Articoli per il Corriere della Sera nell'arco d'oltre quindici anni, dal

1923 al 1939:

Cose viste (7 voll.: I. 1921-1927; II. 1928-1943). L'opera è stata

anche tradotta in lingua inglese.

Memorie e taccuini

Vita vissuta, a cura di Arturo Stanghellini, Milano, Mondadori, 1942.

I Taccuini 1914-1943, a cura di Fernanda e Paola Ojetti, Firenze,

Sansoni, 1954.

Ricordi di un ragazzo romano. Note di un viaggio fra la vita e la morte,

Milano, 1958.

Copyright ©

Informagiovani-italia.com. La riproduzione totale o parziale, in qualunque

forma, su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza

autorizzazione scritta.

Se questa pagina ti è piaciuta e ti è stata utile, per favore prenota con noi un hotel o un ostello ai link che trovi in questa pagina, è un servizio di Booking, non spenderai un euro in più, ma ci aiuterai ad andare avanti, per quanto possiamo e a scrivere e offrire la prossima guida gratuitamente. Oppure se vuoi puoi offrirci un caffè (ma non ci offendiamo se ci offri una pizza :) ) con una piccola donazione:.:

Paypal

☕

.

Torna su

Ostelli

Roma Ostelli Italia

Carte de Rome

Karte von Rom

Mapa Roma

Map of Rome

Carte Latium

Karte von Latium

Mapa Lazio

Map of Lazio

Carte d'Italie

Karte von Italien Mapa Italia Map of Italy |