|

Sei

qui: Biografie

>

Niccolò

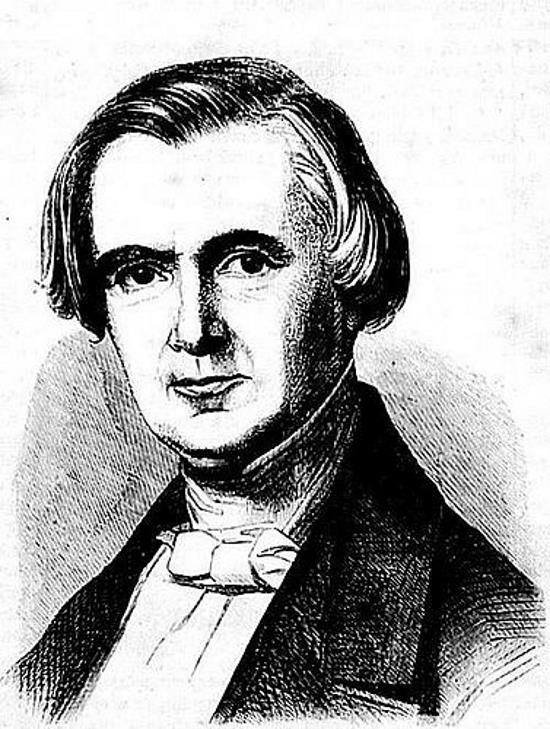

Paganini ha definito i più alti standard nel mondo del violino. Fu personaggio a

tutto tondo, definito molto negativamente dai suoi detrattori, tra cui Stendhal,

come brutto d'aspetto, quasi demoniaco, e addirittura assassino. I suoi

ammiratori, come per esempio nel libro pubblicato a Lipsia nel 1893, "I più

grandi violinisti del presente e del passato", lo descrivono virile, simpatico,

quasi gioviale. Il biografo russo Anatoly Vinogradov, lo descrisse viceversa di una

bruttezza che faceva "venire i brividi" a chi lo guardava. Una palese

esagerazione. Altre fonti lo descrivevano come un uomo dalla fronte alta, dai

tratti fini, dagli gli occhi luminosi ed espressivi. Chi era il vero Paganini?

|

Quello che è certo è

che l'eccentrica personalità di Paganini, le sue capacità naturali di

suonare gli strumenti, la sua pratica tenace fino alla

perfezione e la brillantezza delle sue composizioni sono la

ricetta della sua grandezza. Non a caso, grandi compositori

successivi, come Schumann, Brahms, Liszt e Rachmaninoff,

Frédéric Chopin, hanno basato diverse

composizioni sulle sue melodie. Insieme alla competenza e

all'efficacia di Paganini nell'esecuzione, ciò che ha reso

speciale il compositore genovese è il mix unico di disegno,

creazione e innovazione della sua musica.

|

|

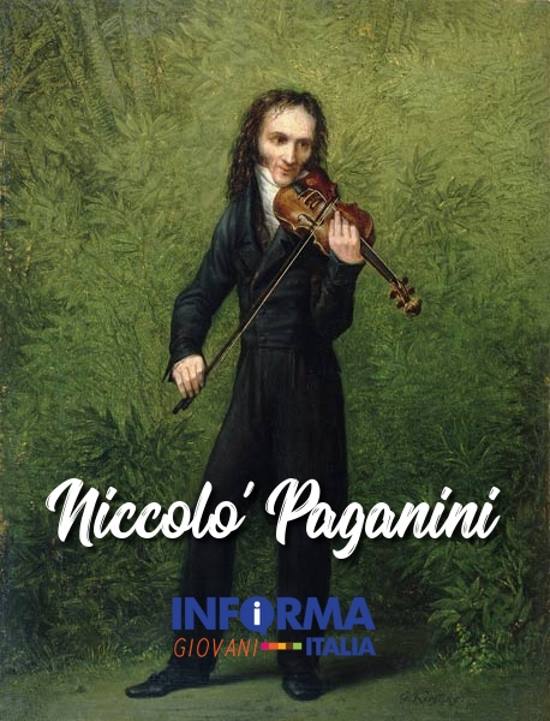

Niccolò Paganini è considerato uno dei più grandi

compositori italiani, oltre ad essere considerato uno dei più grandi

virtuosi del violino mai esistiti, nato il 27 ottobre 1782 e morto il 27

maggio 1840. Ha giocato un ruolo fondamentale nello stabilire le moderne

tecniche violinistiche. Fu ispirato come musicista da numerosi compositori,

tra cui

Mozart,

Lizt

e

Beethoven. 24 Capricci per violino solo Op. 1 è la sua opera più

famosa. Questa e altre sue composizioni hanno avuto una grande influenza sui

compositori contemporanei e successivi.

"Se non studio per un giorno, me ne accorgo. Se non

studio per due giorni, il pubblico lo nota." Niccolò Paganini

Biografia

Infanzia

Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di

Genova, ancora per

pochi anni capitale

dell'omonima Repubblica, Niccolò Paganini, terzo dei sei figli di Antonio

Paganini e

Teresa Bocciardo. Niccolò, fu battezzato il 28

ottobre nella Chiesa di San Salvatore in Piazza Sarzano. Tra i suoi

fratelli sopravvissuti c'erano Biagio, Carlo e Teresa. Non si sa nulla degli

altri due. Sembra che tra i suoi antenati ci fossero persone che in un modo

o nell'altro erano coinvolte nella musica. Si dice anche che la madre ebbe

un sogno premonitore di carattere divino, in cui un angelo le annunciò che

suo figlio sarebbe diventato un uomo grande e famoso e avrebbe realizzato le

sue ambizioni. Una domenica sera, il 27 ottobre 1782, nacque in un'umile famiglia di

Genova, ancora per

pochi anni capitale

dell'omonima Repubblica, Niccolò Paganini, terzo dei sei figli di Antonio

Paganini e

Teresa Bocciardo. Niccolò, fu battezzato il 28

ottobre nella Chiesa di San Salvatore in Piazza Sarzano. Tra i suoi

fratelli sopravvissuti c'erano Biagio, Carlo e Teresa. Non si sa nulla degli

altri due. Sembra che tra i suoi antenati ci fossero persone che in un modo

o nell'altro erano coinvolte nella musica. Si dice anche che la madre ebbe

un sogno premonitore di carattere divino, in cui un angelo le annunciò che

suo figlio sarebbe diventato un uomo grande e famoso e avrebbe realizzato le

sue ambizioni.

Suo padre, lavorava al porto. Ci sono state molte

supposizioni circa il suo lavoro, ma sembra che facesse il facchino.

Un uomo meritevole, ma sempre in condizioni disagiate, che trovava spesso

sfogo nel gioco d'azzardo, e passava ora dopo ora a dipanare elaborati

"sistemi" connessi con attività di gioco di ogni tipo. Il suo sogno costante

sembra essere stato quello di scoprire una via alla ricchezza che avrebbe

ovviato alla fastidiosa necessità di dover lavorare. Scoprire di aver generato un genio musicale

in suo figlio Niccolò poteva fare avverare il suo sogno. Pare che Antonio racimolasse qualche soldo anche come suonatore di mandolino nell'orchestra

locale. Era un musicista insomma, ed anche grazie a questo notò subito il talento musicale del figlio,

cominciando a insegnargli il mandolino all'età di cinque anni e il violino

da quando ne aveva sette. Antonio probabilmente insegnò anche a Carlo, il

figlio maggiore.

L'infanzia di Niccolò trascorse in un periodo in cui

l'Europa era spazzata dai venti della rivoluzione francese prima e delle

guerre napoleoniche poi. La sua famiglia viveva in un popoloso sobborgo di

artigiani. Da adulto, Paganini non ricordò questo periodo della sua vita

come un periodo felice. I suoi genitori erano abbastanza religiosi, fece la

sua prima comunione in età molto giovane e tutta la famiglia frequentava

regolarmente la parrocchia locale. Di quando andava a messa, ricordò in

seguito che i toni dell'organo lo colpivano molto violentemente, e lo

facevano addirittura tremare e piangere: era una persona ipersensibile ai

suoni, che, insieme al suo fisico delicato, gli davano forti esperienze

spirituali ed emotive.

La sua salute risultò precaria fin da giovanissimo.

All'età di sette anni si ammalò di scarlattina, una malattia benigna nei

bambini, ma che in Niccolò assunse una virulenza insolita che fece temere

per la sua stessa vita. Quello che è certo è che il padre si prese cura del

figlio in modo appassionato e totalizzante e svolse il ruolo di mentore al

meglio delle sue possibilità. Fece tutto il possibile per rafforzare

l'educazione di Niccolò, gli fornì i migliori insegnanti per l'apprendimento

musicale e lasciò persino il suo lavoro e la sua famiglia per molti mesi per

accompagnare il giovane violinista.

Molti anni dopo, a Vienna, Paganini raccontò che da

bambino suonava il violino dalla mattina alla sera. Il severo genitore lo faceva esercitare lasciandolo all'occorrenza senza mangiare. Il suo

spirito ribelle ne soffrì, ma il suo amore per la musica gli fece sopportare

questa disciplina ferrea, a cui più tardi attribuì smodatamente le sue

frustrazioni e la sua infelicità.

Il suo talento musicale progredì rapidamente, tanto

che un giovanissimo Paganini produsse una composizione, Variazioni sulla Carmagnola,

all'età di nove anni. Il padre lasciò che Niccolò imparasse il violino

rispetto al mandolino, mandandolo a lezione da Giovanni Servetto, un

violinista dell'orchestra locale. Anche prima del nuovo maestro, Niccolò

aveva iniziato a sperimentare le sue prime composizioni: sonate, capricci e

persino concerti. Servetto si rese conto che il suo allievo aveva un talento

straordinario, e che era necessario un maestro più capace: lo indirizzò

quindi a Francesco Gnecco. Quest'ultimo portò Niccolò dal marchese

Gian Carlo di Negro, un giovane aristocratico genovese, un entusiasta

mecenate delle arti, che decise di sostenere finanziariamente Niccolò.

Gnecco a sua volta lo presentò al maestro

Giacomo Costa. Paganini ricorderà con affetto quest'ultimo maestro che,

a quanto pare, non fu in grado di insegnargli molto, poiché il giovane

Niccolò seguiva le proprie inclinazioni.

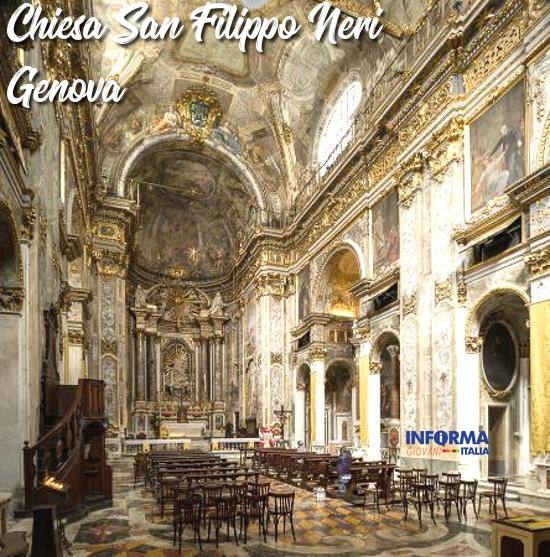

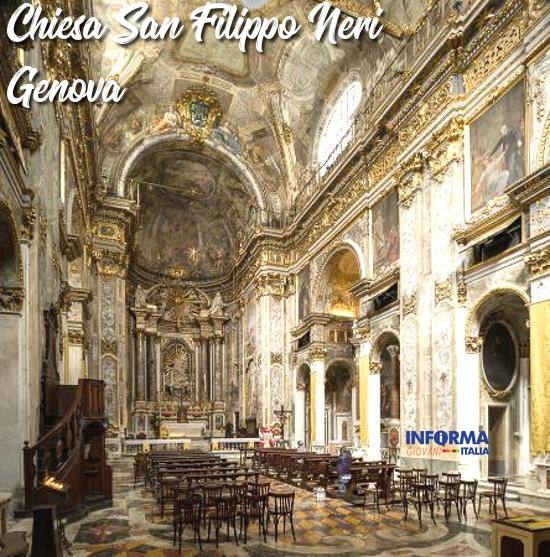

Nel 1793, per sei mesi, Paganini ricevette 30 lezioni da Costa,\ che dopo sei mesi lasciò che Niccolò si esibisse in diverse chiese di Genova.

Secondo i documenti esistenti, Paganini si presentò per la prima volta

davanti al pubblico il 26 maggio 1794, in un concerto nella Chiesa di San

Filippo Neri. La sua seconda esibizione pubblica fu nella Chiesa di

Nostra Signora delle Vigne per la festa di Sant'Eligio, il 1 dicembre

1794. Questa esibizione fu presentata sul giornale Avvisi

(inizialmente Foglio di notizie ed avvisi diversi), un giornale che

stampava gli eventi del giorno a Genova nel periodo tra il 1777 e 1797.

Paganini, che continuò ad esibirsi in concerti pubblici, suonò di nuovo alla

Chiesa di San Filippo Neri nel maggio 1795. Il 30 maggio 1795,

Avvisi, scriveva in un suo articolo che il pubblico aveva assistito a "un

armonioso concerto eseguito da un piacevole ragazzo di 12 anni, il signor

Niccolò Paganini, allievo del signor Giacomo Costa, professore di violino,

che si è concluso con l'universale ammirazione e approvazione".

Parma,

Lucca, Alessandro

Rolla, Gasparo Ghiretti, Ferdinando Paer

Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che

suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a

spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva

fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a

imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura

era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della

Reale Orchestra di Parma.

Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a

Parma,

decise di raccogliere denaro con un concerto al Teatro di Sant'Agostino

nel luglio 1795, cosa che ebbe un grande successo. Nel 1795 Paganini aveva fatto così tanti progressi che

suo padre dovette trovare un maestro di maggior levatura, che lo aiutasse a

spiccare definitivamente in volo; oltre alla musica il nuovo tutore doveva

fare in modo di ampliare i suoi orizzonti valoriali e doveva aiutarlo a

imparare a distinguere tra idee estetiche buone e cattive. Questa figura

era, secondo lui, il Maestro Alessandro Rolla, primo violino della

Reale Orchestra di Parma.

Antonio Paganini per supportare le spese del figlio a

Parma,

decise di raccogliere denaro con un concerto al Teatro di Sant'Agostino

nel luglio 1795, cosa che ebbe un grande successo.

Nel marzo 1796, le truppe rivoluzionarie francesi

invasero il nord Italia, e Genova non era un posto sicuro. La famiglia di

Paganini, con gli echi rivoluzionari alle porte, aveva preferito spostarsi nella loro proprietà di campagna a Romairone,

nell'attuale quartiere di San Quirico, vicino al quartiere di Bolzaneto. In

questo periodo Paganini avrebbe suonato per la prima volta la

chitarra. Dopo aver acquisito la padronanza dello strumento, preferiva

suonare di fronte a conoscenti piuttosto che in concerti pubblici, e più

tardi, durante il suo tour di concerti, descrisse la chitarra come la sua

"compagna costante".

Antonio e suo figlio partirono per Parma all'inizio del 1796 per

vedere Rolla. Niccolò racconta che quando arrivarono a casa del maestro,

questi mandò a dire che non poteva riceverli perché era indisposto. Durante

l'attesa, avevano visto un violino e un manoscritto su un tavolo; Antonio

esortò Niccolò a cogliere l'occasione per catturare l'interesse del maestro

suonando. Il compositore malato, sentendo Niccolò suonare, si destò subito

interessato, e chiese chi stesse suonando in quel modo subito. Non poteva

credere che fosse un ragazzo. Tuttavia, quando si convinse, spiegò che

Niccolò aveva bisogno di un diverso tipo di insegnante e lo mandò dal

Maestro Ferdinando Paër, un distinto compositore parmense di origine

tedesca, molto ben inserito negli ambienti musicali, e che in seguito sarebbe

stato molto apprezzato da Napoleone tanto da diventare "compositore di corte

di Sua Maestà Imperiale" per 28.000 franchi che nel 1812 lo nominò

successore di Gaspare Spontini come direttore del Théâtre-Italien di

Parigi

carica che tenne fino al 1827.

Secondo Rolla, Niccolò aveva bisogno di un insegnante di composizione

esperto, perché aveva raggiunto un'abilità melodica e una maturità inventiva

sorprendente. Paër inizialmente non poteva occuparsi del giovane perché era

immerso nella composizione di un'opera. Così Rolla mandò Niccolò dal suo

maestro, Gasparo Ghiretti, secondo violoncellista dell'Orchestra

Reale. Quando Paër finì di scrivere la sua opera, mandò a chiamare il

giovane e lo istruì personalmente durante il suo periodo a Parma. Con il

nuovo maestro, il giovane scrisse ventiquattro fughe per quattro

mani, senza l'aiuto di alcuno strumento, solo con carta, inchiostro e penna.

In un'occasione Paër chiese a Niccolò di scrivere un duetto, che, una volta

finito, vide con grande piacere e disse che non poteva trovare alcun errore

della forma pura nella scrittura della composizione musicale. Nello stesso

periodo continuò a prendere lezioni anche da Gasparo Ghiretti ed ebbe nuovi

problemi di salute, dopo quelli, serissimi, avuti durante la sua infanzia,

contraendo questa volta una polmonite.

Questi erano anche i tempi in cui l'impero napoleonico si stava

espandendo in tutta Europa, compresa l'Italia. Anche se Napoleone aveva

appena firmato un armistizio con il Duca di Parma, il luogo non era adatto a

un giovane malato come Niccolò, che così tornò temporaneamente a Genova con

suo padre.

Quando Paganini si riprese dalla polmonite, si preparò per iniziare a dare

concerti nelle città d'Italia, scegliendo

Livorno per la sua

prima uscita. Il concerto doveva iniziare alle otto di sera, la sala era

piena, ma i musicisti che dovevano accompagnare Niccolò non si erano

presentati. Alla fine, solo alcuni di loro arrivarono. Il giovane decise di

accettare la sfida di suonare da solo per il suo pubblico, riuscendo a

intrattenerlo per tre ore. Quando finì, ricevette un sonoro e lunghissimo

applauso.

Nel periodo 1800-1801 poiché era difficile trovare sale da concerto a

Milano,

Bologna

e Firenze,

si dedicò a suonare in città più piccole. Questo è il periodo in cui Niccolò

cominciò a cercare di rendersi definitivamente indipendente da suo padre. Il

ragazzo si rese conto di dover avere il tempo per pensare, la libertà di

provare la vita in diverse sfaccettature; in altre parole, doveva essere

libero di determinare il proprio destino, nel bene e nel male. Dopo la sua

esperienza livornese, il giovane Paganini si diresse verso la città di

Lucca

nel 1801; questa volta viaggiando col fratello maggiore Carlo, completamente

libero dalla presenza paterna. Presto avrebbe compiuto diciannove anni.

Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di

Lucca il 14

settembre 1801, e fu nominato primo violino dell'Orchestra della Repubblica

di Lucca. Nella città toscana arrivò a guadagnare in modo significativo dal

lavoro come libero esecutore e dai concerti. Continuò anche a comporre, e nel 1802

iniziò a comporre 24 Capricci per violino solista.

Tuttavia, mentre la sua vita diventava più libera sfuggendo al controllo

paterno, iniziò anche a giocare d'azzardo, e più tardi dovette vendere il

suo violino per ripagare i debiti accumulati. Aveva nel frattempo sviluppato

altri vizi, bevendo e conducendo una vita che potremo definire "libertina",

costruendosi una solida reputazione di donnaiolo. Paganini si esibì con successo al Festa di Santa Croce di

Lucca il 14

settembre 1801, e fu nominato primo violino dell'Orchestra della Repubblica

di Lucca. Nella città toscana arrivò a guadagnare in modo significativo dal

lavoro come libero esecutore e dai concerti. Continuò anche a comporre, e nel 1802

iniziò a comporre 24 Capricci per violino solista.

Tuttavia, mentre la sua vita diventava più libera sfuggendo al controllo

paterno, iniziò anche a giocare d'azzardo, e più tardi dovette vendere il

suo violino per ripagare i debiti accumulati. Aveva nel frattempo sviluppato

altri vizi, bevendo e conducendo una vita che potremo definire "libertina",

costruendosi una solida reputazione di donnaiolo.

Il suo temperamento era stato represso durante tutta

l'adolescenza, non aveva conosciuto nessuna ragazza di cui invaghirsi, e

così, staccandosi da suo padre, fu coinvolto in una serie di relazioni

amorose, restando sempre abbastanza risoluto nella sua avversione al

matrimonio. A Lucca visse con Francesco e Anna Bucchianeri. Una delle

figlie di questa famiglia, Eleonora, divenne il suo primo amore. Le dedicò

la sua opera 3, scritta tra il 1802 e il 1809.

Nel 1805, Lucca fu annessa ai domini di Napoleone, e la sorella di

quest'ultimo Elisa Baciocchi, divenne le principessa di Lucca e

Piombino, la quale, nello stesso

anno nominò Paganini primo violinista della sua corte lucchese. Lo nominò

anche insegnante di violino per suo marito, Felice Baciocchi. In

questo periodo Paganini compose una quantità significativa di musica da

camera, in particolare la Sonata Napoleone, oltre a quartetti per archi e chitarre, e

il conosciuto Duetto Amoroso.

Nel 1809, Elisa Baciocchi divenne la Granduchessa di Toscana e la sua

corte fu trasferita a Firenze. Poiché Paganini era un membro del suo

entourage, si trasferì a sua volta in riva all'Arno come violinista solista.

Tuttavia non passò molto che lasciò l'incarico per intraprendere nuovamente

una attività autonoma.

Questo fu anche il periodo in cui Niccolò scrisse la versione finale dei

suoi Capricci. I ventiquattro Capricci furono le opere più

importanti pubblicate durante la sua vita. Diversi compositori che vennero

in seguito furono influenzati profondamente da queste composizioni, Schumann

e Liszt fra tutti.

Paganini raccontò di questo periodo che: "In molte

città mi è stato chiesto di rimanere, in alcune come concertista, in altre

come direttore d'orchestra. Ma il mio temperamento rifuggiva da una

posizione fissa. Mi piaceva viaggiare ed era impossibile per me rimanere a

lungo in un solo posto". Questa citazione deve essere presa anche in

riferimento ai suoi primi anni a Lucca, quando godeva del "profumo" della

libertà, termine a cui gli sarà associata una parola della fonetica simile:

libertinaggio.

Una volta raccontò a un amico il seguente aneddoto, che dà un'idea

della popolarità e della bravura che aveva ormai raggiunto: "Una delle

mie escursioni, un viaggio di piacere, mi portò a Livorno, dove mi fu

chiesto di dare un concerto. Un ricco uomo d'affari e amante della musica,

il signor Livron, mi prestò un Guarneri (un violino prestigioso al pari

degli Stradivari, costruito dal famoso liutaio Giuseppe Guarneri) perché

non avevo con me il mio violino. Tuttavia, quando finita la mia performance

si rifiutò di riprenderlo... Ebbi un'esperienza simile a Parma. Il signor

Pasini, un eccellente pittore, aveva sentito parlare della mia abilità nella

lettura musicale a vista. Mi presentò un concerto piuttosto difficile e mi

disse che mi avrebbe regalato un violino di valore se avessi potuto eseguire

in modo soddisfacente ciò che avevo visto. Anche in quel caso il violino è

diventato di mia proprietà".

Paganini non era interessato alla politica, vivendo alla giornata,

concentrato sui propri interessi e sugli obbiettivi che si era prefissato.

Tuttavia, i nobili volevano ascoltarlo e lui doveva ascoltare le loro

richieste, così come fece con la monarca di Lucca.

Probabilmente Paganini ebbe una relazione con Elisa Baciocchi, ma i suoi

biografi ipotizzano anche una relazione tra il violinista e la principessa

Paolina Borghese, l'altra bellissima sorella di Napoleone, immortalata dal

Canova

in una memorabile scultura. Durante un tour di concerti che da Livorno lo

portò fino a Torino, Paganini contrasse il primo attacco di colite cronica

che lo avrebbe disturbato da allora in poi.

Reputazione internazionale e

vita bohemienne

Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree

circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima

volta in un concerto alla

Scala di Milano. Questo concerto fu un grande successo, attirando

l'attenzione di musicisti importanti in tutta Europa, e nelle successive

dieci settimane, tenne altri sei concerti nella stessa sede. Negli anni successivi, Paganini si esibì in concerti nelle aree

circostanti Parma e Genova. Il 29 ottobre 1813, si esibì per la prima

volta in un concerto alla

Scala di Milano. Questo concerto fu un grande successo, attirando

l'attenzione di musicisti importanti in tutta Europa, e nelle successive

dieci settimane, tenne altri sei concerti nella stessa sede.

Ben presto cominciò ad essere considerato come uno dei migliori, se non il

miglior violinista d'Europa, dando più di 100 concerti in molte città italiane,

tra cui Genova, Parma, Firenze, Torino,

Napoli,

Bologna,

Venezia e

Roma. Per ora la sua attività concertistica era ancora limitata

all'Italia. In questo periodo cominciò ad avere problemi di salute, dovuti

in parte allo stile di vita dissoluto. All'inizio dei suoi 30 anni, si dedicò a un tipo di esistenza che

includeva molto le apparenze e l'esteriorità da esporre; sviluppò qualità

esteriori che costruirono il personaggio che conosciamo, la sua iconografia:

pose e affetti, che contribuirono molto alla sua fama e lo trasformarono in

un musicista da palcoscenico, una figura che oggi potremo definire come "showman";

qualcosa che i critici o gli ammiratori consideravano diabolico nella

teatralità dei suoi gesti, l'incredibile destrezza, la prontezza di

sfruttare, senza rivelare la sua personalità: l'istinto innato dell'uomo di

spettacolo. Tutto questo, insieme alla sua tendenza a scendere dal dignitoso

parallelo in cui si muove un autentico artista al basso livello del

prestigiatore, configurarono un concetto che oggi chiameremo di costruzione

del proprio personaggio, un'immagine sostenuta anche dal suo abbigliamento

stravagante.

Paganini si guadagnava da vivere in caffè, sale da

ballo, teatri, club, casinò. In questi ultimi poi vinceva o perdeva fortune

in un giorno. Cedeva alla tentazione di questi posti durante tutto l'anno e

giocava solo quando aveva bisogno di soldi, in una vana e illusione ricerca

di riscatto finanziario. Per sua fortuna i concerti gli permettevano di guadagnare

molto bene. A Milano si "prese" un piacere dopo l'altro: ogni sera belle

donne venivano nel suo camerino al Teatro alla Scala. Cominciava proprio

allora a diffondersi la sua fama di uomo dalla figura diabolica e malvagia.

A quei tempi i concerti strumentali erano una cosa rara; uno strumentista,

per attirare il pubblico, doveva combinare il suo concerto con un balletto e

alcuni numeri vocali; o suonare un concerto nell'intervallo di un'opera.

In senso creativo, per tredici lunghi anni, dal 1800 al 1813, compose solo opere minori: la Sonata Napoleone, il Duetto amoroso,

scritto poche settimane prima del suo soggiorno a Milano nel 1813, solo

alcuni quartetti e piccole opere per chitarra e pezzi occasionali.

Angelina

Cavanna

Nel 1814 il trentunenne Paganini incontrò tra i carruggi, le strade e i

vicoli di Genova, Angelina (o Angiolina) Cavanna. Figlia di un

sarto, poco più che ventenne, Angelina a dispetto di un viso grazioso e

innocente e dei suoi modi impeccabili, ha frequentazioni molto libere per i

suoi tempi, frequentazioni di cui il padre è all’oscuro e anche Paganini.

Dopo un corteggiamento serrato la giovane rende noto al padre la sua

frequentazione con il musicista, il quale non è affatto contrariato della

cosa, anzi. Si procede a un fidanzamento "ufficiale" in base al quale

Angelina si concederà solo dopo il matrimonio. In tutto questo c'era il

fatto che Angelina, come detto, era di frequentazioni libere, e che Paganini

continuava nella sua vita libertina.

Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a

Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città

emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande

romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che

presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere

qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi

precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi

"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta. Paganini chiesa ad Angelina di trasferirsi con lui a

Parma. Lei accettò con il consenso del padre e i due partirono per la città

emiliana. Nella città emiliana trascorsero diverse settimane di grande

romanticismo, finché un giorno, osservando le frequenti nausee che

presagivano la gravidanza, lui disse che sarebbe uscito in strada per bere

qualcosa. Passò tutto il giorno fuori. A quel punto anche gli accordi

precedenti vennero meno e i due "fidanzati" vissero a Parma per tre mesi

"more uxorio" fino a quando la ragazza si accorse di essere incinta.

Appresa la notizia, Paganini non la prese bene, partì e

si trasferì a Milano. La Cavanna si trasferì a sua volta a Fumeri. nel comune

di Mignanego (nell'alta Valpolcevera), da una sorella dove Paganini promise di

raggiungerla. Venne raggiunta invece dal padre che vista la situazione

denunciò il musicista per "mancata promessa di matrimonio", "rapimento e

violenza di una minorenne" (allora si raggiungeva la maggiore età a 21

anni) e

"tentativo di procurato aborto" avendo convinto la ragazza a ingurgitare una

pozione venefica. Paganini tornò a Genova il 6 maggio e per lui scattarono

le manette e un po' di notti insonni nelle anguste prigioni nella Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Il 13 maggio al processo si difenderà davanti

ai giudici proclamando la sua innocenza: lui non aveva

costretto la ragazza a seguirlo e neppure l'aveva costretta ad avere

rapporti sessuali. Sul matrimonio prometterà di mantenere il patto e di

affidare il prossimo nascituro alle cure della propria famiglia.

Paganini fu scagionato e liberato dietro il pagamento

di 1.200 lire quale indennità di rimborso al padre della giovane. Quando Angelina

diede alla luce un bambino nato morto i legami tra i due si dissolsero

rapidamente.

A Milano

Anche se come virtuoso del violino Paganini aveva pochi

rivali o forse non ne aveva affatto, era sempre ansioso di misurare le sue

capacità sfidando gli artisti che potevano eseguire assoli di violino,

specialmente i concertisti russi o francesi. In un'occasione gli fu offerta

l'opportunità di ascoltare il violinista francese Charles Philippe Lafont.

Paganini propose un "duello" musicale. Fu un evento storico, che ebbe luogo

alla

Scala di Milano nel 1816 e andò oltre i limiti del programma.

Entrambi eccellevano, ma Paganini vinse la sfida.

Più tardi, dopo alcuni concerti alla Scala, Lafont poté

apprezzare le qualità musicali di Paganini e gli chiese di esibirsi insieme

in un concerto. Suonarono Rodolphe Kreutzer; nella parte "solista"

Paganini diede libero sfogo alla sua immaginazione suonando alla maniera

italiana, uno stile che gli era naturale. Lafont suonò poi un tema russo,

con una formidabile gamma di variazioni, concludendo con una sua

composizione, Le Streghe. Entrambi ricevettero ovazioni e

acclamazioni.

Nel dicembre 1816 Paganini incontrò Lord Byron,

il poeta inglese, che lo aveva precedentemente sentito in un teatro di

Venezia. I due passarono insieme l'ultimo mese del 1816 e i primi

mesi del 1817. In un'occasione Byron disse al virtuoso qualcosa di molto

personale sul successo che il musicista cercava di inseguire ogni giorno con

una ostinazione ossessiva: "Le acclamazioni della folla, la ricchezza,

l'amore, la popolarità, vi sembrano deliziose, ma anche quando attraverso il

genio e il duro lavoro avete assaggiato tutte queste delizie, presto le

troverete stucchevoli. Questo lascerà in voi un vuoto timido e spaventoso, e

allora direte con me, nonostante tutto questo sforzo e questa ansia: non

sono contento di questo mondo."

Antonia Bianchi,

Marietta Banti e Dida

Al suo ritorno a Milano Paganini ricevette la notizia

della morte di suo padre avvenuta il 1° aprile 1817, che apparentemente non lo scosse

più di tanto. In quel periodo fondò la sua compagnia, composta da

un'orchestra e da diversi cantanti e si innamorò di un'altra donna,

Marietta Banti. Paganini scrisse di lei: "Mio unico e grande amore!

La mia penna non può descrivere la mia gioia nel ricevere la vostra gentile

lettera. È vero che la vostra partenza mi ha causato un grande dolore, il

più grande dolore che un uomo innamorato come me possa avere. Ma pazienza!

Vi prego di fare di tutto per tornare a Bologna il più presto possibile, il

che mi darà il più grande piacere... Addio, mio grande amore, mio tutto."

Scrisse anche che ciò che desiderava di più era il matrimonio con la

Banti, dichiarandosi l'uomo più innamorato di tutti.

Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a

Roma. Qui ebbe difficoltà a ottenere un teatro perché fuori dai

giri che contavano nella società chiusa della città, dove il Vaticano

controllava gli eventi musicali e tutte le altre manifestazioni. Dovette

aspettare molto tempo prima che gli alti gerarchi ecclesiastici dessero la

loro approvazione affinché il musicista avesse accesso al famoso teatro

Argentina. Paganini cercò di affittare il teatro San Carlo,

sostenendo che il suo prestigio internazionale lo meritava. Cambiò ancora una volta idea sulla sua amata e sul matrimonio e andò a

Roma. Qui ebbe difficoltà a ottenere un teatro perché fuori dai

giri che contavano nella società chiusa della città, dove il Vaticano

controllava gli eventi musicali e tutte le altre manifestazioni. Dovette

aspettare molto tempo prima che gli alti gerarchi ecclesiastici dessero la

loro approvazione affinché il musicista avesse accesso al famoso teatro

Argentina. Paganini cercò di affittare il teatro San Carlo,

sostenendo che il suo prestigio internazionale lo meritava.

L'imperatore austriaco, Francesco II,

accompagnato dal cancelliere Metternich e dalla sua ultima figlia, la

contessa Esterhazy, arrivò a Roma alla fine del marzo 1819. L'ambasciatore

austriaco presso la Santa Sede diede un grande ricevimento in onore del

monarca e incluse Paganini tra i seicento ospiti. Questo rappresentò la

prima apparizione dell'ormai famoso virtuoso nei circoli della diplomazia e

della società romana. Fu anche presentato al potente cancelliere. Quando gli

fu chiesto di suonare, Niccolò si scusò di non avere con sé il suo violino,

opportunità che ebbe modo di mostrare, insieme al suo talento, qualche tempo

dopo.

Fu a Roma che cominciò ad ammalarsi di esaurimento nervoso e sviluppò una

tosse acuta che non lo lasciava mai. Il suo medico gli raccomandò di

prendere un po' d'aria fresca in campagna. La sua salute, tuttavia, peggiorò

e si diffuse la voce che aveva contratto la tisi, la tubercolosi polmonare.

Il suo padrone di casa era così allarmato dalla sua condizione che lo

sfrattò, buttandolo letteralmente in strada. Proprio in quel momento passava

il suo pupillo, Gaetano Ciandelli, che lo portò a vivere con lui in

una comoda periferia.

Sua madre, Teresa Bocciardo, cominciò nello stesso periodo a pretendere

sempre più insistentemente che il figlio si sistemasse mettendo su famiglia

e dandole dei nipoti. Questo ravvivò il suo desiderio d'amore, tanto che

alla fine di giugno del 1821 scriveva alla madre: "Ho finalmente deciso

di seguire i dettami del mio cuore e prendere come moglie una giovane donna

affascinante, figlia di una famiglia molto eccellente; una giovane donna che

unisce la bellezza all'educazione più completa. Mi ha incantato e, anche se

non ha una dote, mi piace molto e l'ho scelta per essere felice al suo

fianco. Sì, se il cielo approva, non posso desiderare una felicità più

grande."

Nervoso, impulsivo, ardente di desiderio, amante

impaziente, i cui precedenti amori non lo avevano abituato ad aspettare, si

comportava come in modo che potremo definire immaturo. Incontrò la sua

Giulietta durante un soggiorno a

Napoli, dove si era stabilito prendendo casa nei quartieri Spagnoli,

nello stesso periodo in cui erano di casa anche Gioacchino Rossini e

Gaetano Donizetti. La fanciulla si chiamava Carolina Banchieri,

figlia dei coniugi Teresa Ruiz e Romualdo Banchieri. All'epoca

della lettera alla madre, la futura sposa di Nicolò Paganini, allora

trentanovenne, avrebbe avuto dodici anni e sette mesi (era nata a Napoli il

9 novembre 1808), età nella quale sarebbe stato a dir poco difficile

riconoscere le qualità di una "fanciulla piena di tutte le grazie fisiche

e morali". Un’ipotesi, a dire il vero non del tutto remota, seppure non

supportata da fonti documentarie, potrebbe lasciare spazio alla supposizione

per la quale la Banchieri potesse essere in attesa di un figlio, spingendo

quindi il violinista verso la via immediata del matrimonio.

Improvvisamente, però, l'amore si fermò anche in questa

circostanza. Sembra che Niccolò avesse chiesto a Carolina di andare in

tournée con lui all'inizio di novembre 1821, ma come accadde con

Angelina Cavanna, il tormentato musicista la abbandonò dopo averla portata

con sé prima viaggiando verso Roma e fermandosi a Velletri, quindi

proseguendo da solo e arrivando a Parma un giorno di novembre.

All'età di 40 anni, la sua salute era sempre più carenti. Consultò il

dottor Sira Borda dell'Università di Pavia, che gli diede una cura di

oppio e mercurio per un'infezione da sifilide. Questo trattamento avrebbe

aggravato ulteriormente la situazione e avuto in seguito gravi conseguenze

sul suo corpo. Fu un periodo in cui i suoi disturbi cominciarono a causargli

gravi disagi a cui dovette rassegnarsi con pazienza. Il dottor Borda gli

consigliò di rimanere a

Pavia. Qui compose una serie di brevi opere per un'altra donna,

Dida, che aveva già incontrato nel 1801. Paganini la chiamava Dida ma il

suo vero nome è a tutt'oggi sconosciuto. Secondo i suoi biografi, ebbe una

relazione con lei. Chiunque fosse, rimase, nella vita del maestro, una delle

figure più romantiche e misteriose.

La sua saluta peggiorava, a ciò di cui soffriva si

aggiunse l'ittero, una malattia che lo indebolì ulteriormente. Alla fine di

ottobre del 1822 interruppe il suo trattamento a Pavia e andò da sua madre a

Genova trattenendosi per cinque mesi. Nella sua città diede concerti e insegnò. Un

allievo, il futuro violinista e compositore Camillo Sivori, dichiarò

in seguito: "È probabilmente il peggior maestro di violino che sia mai

vissuto.... Ha detto che l'abilità non è necessaria, ciò che è richiesto è

la perseveranza e l'applicazione". Nonostante questa dichiarazione

Paganini dedicherà a Sivori una sua composizione.

Fu a Venezia che Niccolò incontrò Antonia Bianchi,

la donna che sarebbe diventata la madre del suo unico figlio, Achille.

Antonia era una ragazza affascinante, una ballerina che Paganini avrebbe

trasformato in una cantante. I due rimasero a

Venezia per quattro mesi nel 1824. Da lì trascorsero diverse

settimane a

Trieste prima di dirigersi verso sud alla fine di dicembre.

Intrapresero un viaggio attraverso il mare Adriatico: volevano cambiare

scenario. La relazione con Antonia si approfondì e lei divenne l'amante che

lo seguiva ovunque, con l'idea fissa di sposarlo. Soggiornarono poi Napoli,

con una tappa interlocutoria a Bologna, dove Paganini diede due concerti al

Teatro del Corso; quindi arrivarono a Roma dove il musicista diede diversi concerti al

Teatro Argentina.

Dopo questa parentesi la relazione del musicista con la Bianchi cominciò

a traballare, come sempre accadde nelle sue relazioni sentimentali. Paganini

cercò di rompere con donna ma la Bianchi non ne voleva sapere di lasciarlo e

annunciò di essere incinta. La donna era inoltre diventata la cantante

principale della compagnia; quando il Maestro seppe della gravidanza iniziò

a cercare un'altra cantante come sostituta, scegliendo Lucrezia Cortesi

di Firenze. Antonia tuttavia resistette al suo posto come cantante

principale.

Le voci della gravidanza dell'amante, insieme ad altre voci malevole,

oltre a vere e proprie calunnie sul conto di Paganini, raggiunsero i quattro

angoli d'Europa. Il 23 luglio 1825, Antonia diede alla luce suo figlio,

realizzando una delle sue più grandi ambizioni; lo chiamò orgogliosamente

come tre grandi eroi della storia, Achille Ciro Alessandro. A quanto

pare, con la nascita del bimbo, i legami tra Niccolò e Antonia si

rafforzarono, almeno nel breve periodo, rafforzati al punto che lui pensò

seriamente alla possibilità di legalizzare la relazione. Anche questa volta

fece marcia indietro e non pensò più a sposarsi.

Antonia Bianchi, per un certo tempo, sembrava soddisfare gli aspetti

passionali della sua natura, ma Paganini sembrava concentrato sulla visione

di una bellezza ideale. Questa ricerca era solo un altro aspetto della sua

ambizione. Desiderava anche acquisire ricchezza, posizione sociale e gloria.

La monogamia non era nelle sue corde. Era difficile immaginarlo come il

modello di un uomo che torna a casa dopo un concerto, in cerca di pace e

tranquillità con la propria moglie e la propria famiglia.

Partì quindi per una grande tournée in Europa, in compagnia di Antonia e

del piccolo Achille, ma si ammalò nuovamente di una grave bronchite che lo

lasciò stremato con attacchi soffocanti e una tosse profonda e dura. Si

riprese faticosamente, rimanendo però ancora più magro ed emaciato. La sua

figura assunse un'aria spettrale, diabolica si sarebbe detto in seguito.

Antonia assistette Paganini durante i problemi di salute del virtuoso,

non smettendo di credere che la fiamma della passione sarebbe rinata,

scontrandosi tuttavia con un muro insormontabile. Il suo carattere ferito la

fece diventare calcolatrice, avida e gelosa, a momenti auto-commiserante,

crudele, brusca e orgogliosa. La convivenza non era più possibile, ma

Antonia si rifiutò sempre di lasciarlo andare senza una rendita adeguata che gli

avrebbe permesso di vivere dignitosamente. Fu un periodo in cui Paganini non

sentì più il calore delle braccia di una donna, dovendo accontentarsi

dell'amore del suo piccolo Achille. Si rese conto che, nonostante tutto,

poteva fare da padre e da madre al bambino, e cercò, per questo, di

staccarsi dall'assillante presenza di Antonia. Dopo un concerto di

beneficenza a Milano e un altro a Pavia, mentre era pronto a partire per

Vienna, venne colpito da un altro attacco influenzale.

Paganini aveva promesso ad Antonia, ancora prima che il figlio Achille

nascesse, che l'avrebbe portata con sé a Vienna, e ora sembrava non pronto a

mantenere la parola data. Per la donna il nocciolo della questione era

quello di ottenere un sostentamento economico. Infine, dopo una continua pressione sul compositore,

la donna riuscì ad ottenere una rendita di 100 scudi milanesi.

Vienna

Paganini partì per Vienna, la capitale mondiale della musica, una mattina

di marzo del 1823, all'età di 41 anni.

Quando arrivò nella capitale austriaca, non era estraneo ai viennesi. Per

più di un decennio le notizie della sua straordinaria abilità avevano

attraversato le Alpi. Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, Vienna fu

dominata dal gusto della classe media in ascesa. Paganini faceva parte

dell'immaginario di coloro che, staccati dalla nobiltà, erano capaci di

distinguersi per i propri meriti. Artisti, intellettuali e poeti parlavano

di questo nuovo tipo di personalità, non più dei membri della corte o

dell'alto clero; era necessario conoscerli, leggerli, ascoltarli. Arrivato

in città, la gente, con curiosità, cominciò a parlare di lui, tanto che

raggiunse presto una fama insolita, senza che avesse fatto il minimo sforzo.

I viennesi volevano vedere con i propri occhi tutto ciò che di meraviglioso

avevano sentito sul suo conto. Per competere con i virtuosi, locali, Hoffmann e

Kreisler, le malelingue dicevano che non bisognava essere un

essere umano. Vennero fuori altre dicerie, tra il serio e il pettegolezzo,

circa un fantomatico patto col diavolo; così la leggenda di Paganini si è

diffuse in lungo e in largo, toccando i sentieri oscuri che ancora oggi

seguono l'immagine del musicista. Nei teatri, nei caffè, nei saloni e nelle

sale da concerto, e persino nei negozi, Paganini era il tema.

Il virtuoso suonò nelle sale del reale

Palazzo dell'Hofburg. Dopo aver vissuto in un hotel, si trasferì in

un lussuoso appartamento nel Trattnerhof, il complesso residenziale privato,

nel

Graben, una delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, che

aveva ospitato anni prima anche Mozart. Dopo una settimana di riposo, fissò

il suo primo concerto per il 28 marzo 1829; ma dovette spostarlo al giorno

successivo, perché quel giorno era un giorno di veglia. Tra il pubblico

c'erano i più importanti esponenti della società viennese, artisti e

letterati oltre ai membri influenti della colonia italiana in città e

critici professionisti. Quando il sipario cominciò ad aprirsi, apparve una

figura cadaverica, nell'ombra, vestita tutta di nero, che guardava il suo

pubblico a metà con paura e a metà con disprezzo. Non appena il sipario si

aprì completamente, il pubblico scoppiò in un lungo applauso. Il virtuoso suonò nelle sale del reale

Palazzo dell'Hofburg. Dopo aver vissuto in un hotel, si trasferì in

un lussuoso appartamento nel Trattnerhof, il complesso residenziale privato,

nel

Graben, una delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, che

aveva ospitato anni prima anche Mozart. Dopo una settimana di riposo, fissò

il suo primo concerto per il 28 marzo 1829; ma dovette spostarlo al giorno

successivo, perché quel giorno era un giorno di veglia. Tra il pubblico

c'erano i più importanti esponenti della società viennese, artisti e

letterati oltre ai membri influenti della colonia italiana in città e

critici professionisti. Quando il sipario cominciò ad aprirsi, apparve una

figura cadaverica, nell'ombra, vestita tutta di nero, che guardava il suo

pubblico a metà con paura e a metà con disprezzo. Non appena il sipario si

aprì completamente, il pubblico scoppiò in un lungo applauso.

Il suo viso rifletteva un'intensa sofferenza mentale, come fosse una

maschera, con un'espressione fastidiosa e cupa che contrastava con i suoi

occhi vivaci. Una volta iniziato a suonare, però, come succedeva sempre, una

forza interiore sembrava impossessarsi di lui. Tutte le membra del suo corpo

si animavano e i suoi occhi diventavano ancora più vivaci e i movimenti

divennero sicuri e definiti. La sua espressione sembrava il riflesso di un

conflitto interiore, la sofferenza più indicibile, il gesto più crudele, il

disprezzo più tagliente, tutti insieme, personificati. Il giorno dopo i

critici diedero notizie deliranti sulla sua esecuzione. Nella loro eloquenza

riuscirono solo a dire che ciò che avevano visto e sentito, era

indescrivibile. Per avere un'idea dell'atmosfera inquietante che aveva

provocato nella sala, si sarebbe dovuto - dicevano i critici - averla

vissuta di persona.

La sua musica non fu mai etichettata come italiana, né in Austria né in

Germania, anche da coloro che avevano forti sentimenti nazionalistici e

cercarono sempre di definirla geograficamente. E con una sola eccezione, non

fu accusato - come Liszt - di suonare musica economica e banale. Durante la

sua carriera mise Beethoven su un alto piedistallo; non c'era giorno in cui

non suonasse qualcosa di questo grande maestro. Nella maggior parte dei suoi

concerti, soprattutto nelle sue prime apparizioni, suonava invariabilmente

un suo pezzo, come se invocasse lo spirito del suo genio. In un'occasione,

assistette a un concerto in cui veniva eseguita la musica di Beethoven.

Quando ebbe finito, il suo accompagnatore si voltò verso di lui e rimase

stupito nel vedere lacrime dense che gli scorrevano sulle guance. "È morto",

fu tutto quello che riuscì a dire. Questo è stato forse uno degli omaggi più

sentiti alla memoria del grande compositore originario di

Bonn.

La moglie del principe Metternich, Maria Antonietta Leykam, una

bella viennese con un tocco di sangue italiano, chiese al maestro di suonare

ad un ricevimento, il 15 maggio 1828, in onore dello stesso principe per il suo

compleanno. Come ardente amante della musica, Metternich non avrebbe potuto

ricevere un regalo migliore. In questo stesso periodo diede un concerto di

beneficenza e ricevette come premio dalla città di Vienna la grande medaglia

Salvator, che gli fu conferita dal conte Rudolf von Czernin. Nonostante i

successi, la salute di Paganini continuava a peggiorare.

Malattie e salute

Non era ancora trascorso molto tempo a Vienna quando Antonia riprese le sue

pretese economiche. Arrivò a portare via con se il figlio Achille, tanto che

Paganini gli fece causa per recuperare la custodia del piccolo. Decise

quindi di pagare un'ultima somma alla donna quantificata in 3531 fiorini.

Riottenne di ricongiungersi al figlio e da quel momento fino alla sua morte,

si prese cura del bambino e lo educò.

In un concerto che diede alla fine di luglio del 1831, non incontrò

l'approvazione della critica, che vide la sua performance come un errore,

dipingendolo come un ubriacone inetto. Alla sua salute precaria si

aggiunsero seri problemi ai denti. Tutto era dovuto a una cura che gli era

stata prescritta dal medico italiano Borda a Pavia, che gli aveva

consigliato di assumere dosi eccessive di mercurio. Il medico che lo visitò

a Vienna, si allarmò dallo stato dei suoi denti; ne mancavano tanti e quelli

rimasti erano in uno stato drammatico. A quel tempo, l'odontoiatria era

ancora praticata in modo rudimentale, e non c'è da stupirsi che gli venne

consigliato di farsi operare alla mascella. Cosa che non fece, dopo altri

consulti che cercarono di tamponare in qualche modo la situazione.

Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province

austriache e tedesche, oltre a visitare

Praga. Arrivò a Carlsbad, dando un concerto nella Sachsische

Saal e ricevendo il notevole compenso di 860 fiorini. Decise quindi di dare

un secondo concerto, che gli portò tuttavia solo 495 fiorini, a causa

di una "svista" nella vendita dei biglietti da parte del suo nuovo

segretario Antonio Caccio. L'accaduto fece terminare bruscamente il

lavoro di quest'ultimo. Intanto la sofferenza per i problemi ai denti si

faceva sempre più forte e per questo motivo si recò a Praga il 4 ottobre

cercando di ottenere un altro consulto medico. Venne visitato all'ospedale

di Praga dal dottor Julius Vincenz Edler von Kromholz e da Franz Willibald

Nusshard, assistente della clinica chirurgica che, dopo averlo esaminato e

avere

appurato un pericolo infezioni in corso, ordinarono un'operazione immediata

alla mascella inferiore, che eseguirono il 10 ottobre. Trascorse i giorni

successivi in convalescenza al fianco del figlio. Subì quindi un'altra

operazione in cui vennero rimossi una serie di molari. In questo periodo

Paganini scrisse ad un amico: Cominciò quindi a fare i preparativi per un giro nelle province

austriache e tedesche, oltre a visitare

Praga. Arrivò a Carlsbad, dando un concerto nella Sachsische

Saal e ricevendo il notevole compenso di 860 fiorini. Decise quindi di dare

un secondo concerto, che gli portò tuttavia solo 495 fiorini, a causa

di una "svista" nella vendita dei biglietti da parte del suo nuovo

segretario Antonio Caccio. L'accaduto fece terminare bruscamente il

lavoro di quest'ultimo. Intanto la sofferenza per i problemi ai denti si

faceva sempre più forte e per questo motivo si recò a Praga il 4 ottobre

cercando di ottenere un altro consulto medico. Venne visitato all'ospedale

di Praga dal dottor Julius Vincenz Edler von Kromholz e da Franz Willibald

Nusshard, assistente della clinica chirurgica che, dopo averlo esaminato e

avere

appurato un pericolo infezioni in corso, ordinarono un'operazione immediata

alla mascella inferiore, che eseguirono il 10 ottobre. Trascorse i giorni

successivi in convalescenza al fianco del figlio. Subì quindi un'altra

operazione in cui vennero rimossi una serie di molari. In questo periodo

Paganini scrisse ad un amico:

"Se sapeste quanti nemici stanno incitando contro di me, non ci

credereste mai. Non ho mai fatto il minimo male a nessuno e anche chi non mi

conosce mi dipinge come la creatura più infame, avara, egoista, ecc... Ho

annunciato che raddoppierò il costo dell'ingresso al resto dei concerti che

darò in Europa. Non ho mai trovato utile che, mentre non sto cercando di

farmi pubblicità, circolino su di me tutte queste stupide sciocchezze. Se

faccio piacere alla gente come artista, possono credere a tutte le storie

romantiche che vogliono."

Le malelingue critiche sostenevano che "chiunque" poteva suonare come lui

da mancino, con un po' di pratica, e che la tecnica del "pizzicato" poteva

essere suonata dopo sei mesi. Quando Paganini sentì queste voci, si limitò a

sorridere e ad alzare le spalle. Mantenne la sua compostezza e non mostrò

segni di risentimento, ma è certo che il suo orgoglio artistico venne

ferito. Queste storie circolavano in Europa, soprattutto in Germania, un

paese che avrebbe visitato presto. La verità è che la sua abilità era

aumentata enormemente nel corso degli anni, al punto che conosceva tutti i

concerti a memoria.

In Germania

Da quando si stabilì a

Francoforte, Paganini cominciò a dedicare più tempo al figlio; lo

portava ovunque andasse. Achille era un bambino di tre anni e mezzo che

cominciava a parlare tedesco con grande facilità, per la gioia del padre.

Quando gli fu chiesto se avrebbe fatto del ragazzo un altro violinista,

rispose: "Perché no? Se vuole imparare, glielo insegnerò volentieri".

Anni dopo sembrava aver cambiato idea: "Finché vivrò, mio figlio non

suonerà il violino. Farò quello che posso, per fare di lui un buon

contrappuntista, ma mai un violinista". Quello che è certo è che Achille

non fu costretto a fare qualcosa contro la sua volontà: fu educato a seguire

le proprie inclinazioni. Da quando si stabilì a

Francoforte, Paganini cominciò a dedicare più tempo al figlio; lo

portava ovunque andasse. Achille era un bambino di tre anni e mezzo che

cominciava a parlare tedesco con grande facilità, per la gioia del padre.

Quando gli fu chiesto se avrebbe fatto del ragazzo un altro violinista,

rispose: "Perché no? Se vuole imparare, glielo insegnerò volentieri".

Anni dopo sembrava aver cambiato idea: "Finché vivrò, mio figlio non

suonerà il violino. Farò quello che posso, per fare di lui un buon

contrappuntista, ma mai un violinista". Quello che è certo è che Achille

non fu costretto a fare qualcosa contro la sua volontà: fu educato a seguire

le proprie inclinazioni.

Paganini ricevette quindi un'offerta da

Berlino per tenere dei concerti, chiedendo un compenso di 24.000

scudi per sei esibizioni. Il grande violinista aveva anche una

reputazione di avarizia che era sicuramente infondata. Era certamente

attento al denaro e ai suoi averi, ma era sempre pronto ad aiutare le

persone meno fortunate di lui, come nel caso del giovane Hector Berlioz,

che aiutò con una notevole somma di denaro. Inoltre, non visse mai nel lusso

e non pensò mai alla ricchezza come motivo di gloria.

Dopo il suo ultimo concerto a Praga tentò quindi l'avventura in Germania,

rimandando tuttavia la data della partenza in attesa del suo amico e

segretario Lazzaro Rebizzo, che allora lo accompagnava nei suoi tour.

Alla Rebizzo tardò troppo e Paganini partì ugualmente la notte del 22

gennaio 1829 per

Dresda, cercando di cancellare dalla sua memoria l'ingratitudine

ricevuta a Praga. Da Dresda, si diresse verso Berlino. Qui venne accolto

alla corte del re di Prussia Federico Guglielmo III, che gli mise a

disposizione il Teatro Reale per i sei concerti precedentemente concordati.

Ancora una volta, la sua salute precaria si mise di traverso, impedendogli

di darne anche solo uno. Nonostante questo, si offrì di suonare alcuni

intermezzi all'Opera Reale tra gli

atti. Il re autorizzò la sua richiesta ed egli si dedicò a dare concerti di

beneficenza, per i quali era molto grato alla gente della città.

In Polonia

Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare

all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e

ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e

riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni

finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia

ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di

darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della

soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha

dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni

che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le

emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e

vi autorizzo a usare questo titolo." Paganini ricevette un invito anche da parte polacca per suonare

all'incoronazione dello zar Nicola come re di Polonia il 24 maggio e

ricevette anche alti onori prussiani e russi. Tutte queste attività e

riconoscimenti impliciti animavano il suo spirito più delle questioni

finanziarie, che pure lo attiravano molto. Prima di partire per Varsavia

ricevette una lettera dal re Federico Guglielmo di Prussia: "Ho deciso di

darvi, prima della vostra partenza dalla mia capitale, un segno della

soddisfazione che ho provato assistendo ai vostri concerti. La natura vi ha

dato un talento raro, che avete coltivato con uno spirito originale. I suoni

che producete arrivano all'anima ed eccitano nel cuore del pubblico le

emozioni più rare. Vi ho nominato mio Primo Maestro di Concerto Onorario e

vi autorizzo a usare questo titolo."

In Polonia all'incoronazione dello zar russo a

Varsavia, divise gli onori con il compositore, violinista e

direttore d'orchestra Karol Lipinski, da tempo un altro virtuoso in

competizione con lui. Dopo l'incoronazione, cominciò a suonare nel palazzo

reale tra 130 ospiti illustri. Successivamente, eseguì le sue composizioni

in un concerto di beneficenza per le vedove e gli orfani di musicisti al

Teatro Nazionale, e terminò il suo soggiorno a Varsavia con due concerti

all'inizio di luglio.

La tecnica di Niccolò Paganini

"Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di

tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"

Gioacchino Rossini "Ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito di

tartufi mi cadde nell'acqua e quando sentii suonare Paganini"

Gioacchino Rossini

Andando un po' sul tecnico, e ci scuserete per questo, secondo l'opinione

di uno dei suoi critici, i punti che distinguevano Paganini dagli altri

violinisti erano:

In primo luogo, il suo peculiare metodo di suonare, in cui il musicista

impiegava un sistema usato nella seconda metà del XVII secolo per produrre

effetti particolari, e che lo aiutavano a suonare o eseguire con facilità

passaggi che sarebbero stati impossibili da capire nella loro chiave

originale. Qui stava il segreto di molti dei suoi effetti, delle successioni

corali e così via. In secondo luogo, la serie di inchini che lo distingueva

dagli altri violinisti, facendone un uomo di spettacolo oltre che un

musicista. In terzo luogo, la combinazione dei pizzicati della mano sinistra

con i saluti. La scuola tedesca e anche quella francese avevano dimenticato

questa tecnica. Per eseguirla correttamente è necessario che il secondo,

terzo e quarto dito della mano sinistra tirino le corde in modo chiaro ed

esatto, il che è difficile sulla terza e quarta corda, soprattutto quando il

dito che preme la corda sul ponte è vicino al dito che tira fortemente la

corda. Un'ulteriore attenzione era rivolta al ponte, che era più basso del

solito, rendendo le posizioni più alte più facili per la mano e rendendo

possibile diteggiare tre corde allo stesso tempo. Le corde erano leggermente

più alte del ponte, il che permetteva di suonare passaggi forti senza i

rumori che di solito li accompagnano. Quarto, l'uso delle armonie molto

personale.

Molto è stato scritto all'epoca sulla tecnica che Paganini usava per

ottenere effetti musicali mai sentiti prima e per mostrare una così grande

abilità. Si parlava della tensione delle corde, del posizionamento delle

corde rispetto all'arco, della dimensione dell'arco, del suo incredibile

modo di armonizzare, che a volte dava l'impressione di ascoltare due violini

contemporaneamente, della sua memoria impressionante, eccetera.

Franz Liszt, uno dei grandi virtuosi del pianoforte, ascoltò attentamente

Paganini, lo memorizzò e poi trasferì il suo modo di fare musica dal violino

al pianoforte. Ma l'effetto non fu lo stesso. Solo chi lo ascoltava

direttamente godeva della magia delle sue interpretazioni. In gran parte la

sua tecnica era nelle sue mani e nel suo corpo, come diceva lui.

È un peccato, alla luce dei prodigiosi progressi tecnologici del XIX, XX

e finora XXI secolo, che le possibilità di eternare gli esecutori attraverso

la registrazione non siano esistite allora, come per i compositori

attraverso la scrittura. Le esecuzioni uniche di brillanti cantanti e

strumentisti di quel tempo sono state perse per sempre.

Prima di Paganini nessuno pensava che fosse possibile suonare non solo

armonie semplici ma anche armonie in terze, quinte e seste, e che le melodie

normali potessero essere combinate con armonie in ottave. Ma è riuscito a

farlo, in qualsiasi posizione, e con una facilità sorprendente. Il segreto

della sua diteggiatura nessuno è stato in grado di svelarlo; forse l'unica

delle sue composizioni che scrisse dove si possono intuire alcuni dei suoi segreti è il Cantabile

per violino per chitarra, dedicato

al violinista e compositore genovese Camillo Sivori, ora nella collezione

Reuther, lo stesso che lo giudicò un pessimo Maestro. Le sue diteggiature

sono alquanto eterodosse o, meglio ancora, indipendenti dalle leggi della

diteggiatura; il risultato di un metodo profondamente ragionato e non un

semplice capriccio. Usava nella diteggiatura un dito invece di un altro, ma

più spesso usava un dito per diverse note. A quanto pare, Paganini scopri le

sue diteggiature mentre suonava la chitarra, in cui lo scorrimento dei

semitoni è impossibile da tradurre dai ponti di metallo. Aveva bisogno di

dita diverse per ogni semitono.

Per quanto riguarda le dimensioni delle sue mani, un medico del suo tempo

che ebbe l'opportunità di esaminarle trovò che le dita della mano sinistra

erano leggermente più lunghe di quelle della destra, forse a causa di una

particolare disposizione dei muscoli della spalla destra. Inoltre, poteva

tenere il violino con il mento, il che dava grande libertà alla sua mano

sinistra.

La sua immaginazione era molto attiva, molto creativa, sia nel senso di

esprimere le proprie passioni ed emozioni, sia nel senso di fuggire da se

stesso e proteggersi in se stesso. Il musicista suonò anche molte

composizioni di Beethoven e Mozart, ma non soffrì mai di subalternità o

della perdita della propria personalità. Al contrario: in qualche modo

ci mise sempre la sua inconfondibile impronta personale.

Secondo l'opinione di uno dei suoi medici, il dottor Bennati, il nocciolo

della questione risiedeva nel fatto che la natura o l'esercizio intenso, o

entrambi insieme, avevano modellato il suo corpo per soddisfare le esigenze

specifiche dei suoi strumenti preferiti e in modo tale che nessuno poteva

imitarli, nel al tempo, ne dopo.

Helene von Feuerbach

Ritroviamo Paganini all'inizio degli anni 30' dell'800 in Germania a dare

concerti pubblici, alcuni dei quali per beneficenza. Rimase nel paese per

due anni. Le giovani signore della società tedesca impazzivano letteralmente

quando lo sentivano suonare ai suoi concerti. Con tante attenzioni, i

propositi di maritarsi tornarono a presentarsi. Non passava mese senza che nuove candidature fossero sottoposte al suo amico avvocato Luigi

Guglielmo Germi. Quest'ultimo nel gennaio 1831, mentre il figlio Achille

era a letto con la rosolia, gli comunicò che suo fratello Carlo era morto e

che anche sua madre era gravemente malata.

Si innamorò di nuovo, questa volta di una signora di Berlino, Helene

von Feuerbach, una baronessa figlia di un giurista e diplomatico, che

tre anni prima aveva sposato un uomo che non amava. Era andata a

Norimberga per ascoltarlo e aveva pregato suo marito di tornare per

sentire un secondo concerto. Dopo aver parlato con lui aveva ceduto alla

personalità del maestro e aveva giurato di morire se non fosse diventata sua

moglie.

Da una lettera all'avvocato Germi:

"Ella ha dichiarato di rinunziare a tutte le mie ricchezze, e di non

voler che la mia mano. Che ne dici di tutto questo? È molto difficile

trovare una donna che mi ami quanto Elena. È vero che quando sentono il mio

linguaggio musicale, l'oscillazione delle mie note le fa tutte piangere; ma

io non sono più giovane, né sono più bello; anzi sono diventato bruttissimo."

Helene era una donna di aspetto piacevole e di buona educazione, convinta

di divorziare per lui. Sembra che Paganini ricambiò il sentimento e si

innamorò di lei, poiché scrisse a un amico affermando il suo desiderio di

sposarla affinché potesse diventare la madre di Achille. Quando la

donna andò a trovarlo a

Francoforte, passarono diversi giorni insieme. Il Maestro non era

più giovane, aveva quarantotto anni e il suo aspetto era magro e molto

sciupato. Lui stesso era consapevole di essere diventato brutto e di non

poter aspirare al favore di una nobildonna con il suo aspetto. Tuttavia,

Helene, che era stata educata molto severamente, si era sposata per ordine

dei suoi genitori, e quando ebbe l'opportunità di sciogliere i legami che la

legavano, cadde nelle braccia di Paganini. Era civettuola e capricciosa, a

volte isterica. Ottenne il divorzio il 14 novembre 1830, dopo aver vissuto

quattro anni senza amore e con l'evidente aspettativa di diventare la moglie

di Paganini. Non si sa se lui l'abbia esortata a divorziare o se la stesse

solo usando come argine per soddisfare le sue richieste. Sembra che avesse

intenzione di portarla con sé a Parigi, città che intendeva visitare dopo i

suoi soggiorni in Germania e in Inghilterra.

L'elemento religioso avrebbe giocato un ruolo importante nella sua

relazione con Helene. La sua famiglia era protestante e ben nota per le sue

inclinazioni anti-cattoliche, quindi sarebbero stati dispiaciuti se si fosse

sposata con il rito cattolico.

Paganini voleva sposarla, ma le sue continue e tipiche titubanze, miste

al timore di nuovi scandali, sfociarono ancora una volta nel nulla. Il

Maestro chiese altro tempo, mentre lei, dopo un periodo in ritiro

spirituale, prese a viaggiare per l’Europa. È ciò che fece anche Paganini,

mai pago di nuovi trionfi. A Parigi fu un coro di lodi, neppure il raddoppio

dei prezzi sembrò spaventare i francesi.

Di nuovo, Paganini scomparve ed Helene cadde in uno stato di acuta

malinconia. I suoi genitori temettero che potesse tentare il suicidio come

aveva fatto suo fratello. Alla fine, andò a sua volta a vivere a Parigi,

studiò canto e restò lì per 10 anni, sperando di incontrare di nuovo il suo

amato, che non si fece mai più vivo.

Ultimi anni

Durante la sua vita Paganini soffrì di frequenti malattie croniche. Anche

se non esistono prove mediche certe, sembra che fosse affetto dalla

"sindrome di Marfan" o "sindrome di Ehlers-Danlos". La sindrome di

Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa

alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del

sistema nervoso centrale. Questa sindrome è causata da mutazioni del gene

che codifica per la proteina detta "fibrillina". I sintomi tipici possono

variare da lievi a gravi e includere braccia e dita lunghe, articolazioni

flessibili e problemi polmonari e cardiaci. Nel 1896, prese il nome di un

pediatra francese, Antoine Marfan, che per primo segnalò la malattia. Oltre

alla malattia, i frequenti concerti di Paganini e il suo stile di vita

stravagante e incontrollato influenzarono considerevolmente la sua salute.

All'inizio del 1822, a Paganini fu diagnosticata la sifilide, e le

terapie a base di oppio gli diedero gravi effetti collaterali fisici e

mentali. Nel 1834, quando soggiornò a Parigi, fu anche curato per la

tubercolosi. Si riprese abbastanza rapidamente ma dovette cancellare le sue

esibizioni a causa di vari problemi di salute che duravano da pochi giorni a

qualche mese, che andavano dal comune raffreddore alla depressione, e di conseguenza,

che di conseguenza danneggiarono la sua reputazione.

Nel settembre 1834, Paganini tornò a Genova dopo un giro di concerti, e

passò molto tempo a lavorare sulla pubblicazione delle sue opere e sulle

tecniche violinistiche. Nel 1835, tornò a Parma, e in questo periodo

l'arciduchessa Maria Luisa d'Austria, seconda moglie di Napoleone, lo

assunse. Cercò di riorganizzare l'orchestra di corte parmense, senza

tuttavia riuscirci per divergenze e veri e propri scontri con altri notabili

nella stessa corte. Dopo una parentesi a Torino, dove curò la pratica di

legittimazione del figlio (che gli verrà concessa del re Carlo Alberto), nel

1837 si recò a Nizza e a Marsiglia per dei concenti, quindi tornò a Genova

dove redisse il proprio testamento. Tornò infine a Torino per un concerto di

ringraziamento per la il "favore" concessogli dal re sabaudo.

Nel giugno del 1837 viaggiò a Parigi per partecipare alla fondazione di

un Casinò intitolato a suo nome, il Casinò Paganini, rischiando

nell'operazione buona parte dei suoi beni e sottoscrivendo un numero

cospicuo di azioni anche per conto dell’amico Lazzaro Rubizzo. Questa nuova

impresa non sarà fortunata e avrà seri strascichi finanziari. Mentre le sue

condizioni di salute peggiorano il maestro assistette a concerti di musiche di Berlioz.

Nel 1839, mentre si trovava a Marsiglia lo raggiunse la notizia di una

condanna pecuniaria inflittagli dal tribunale di Parigi per il fallimento

del "Casinò": in appello perderà la causa e sarà costretto a pagare una

cifra enormemente maggiorata. Per compensare queste perdite,

dovette consegnare gli oggetti personali, compresi i suoi strumenti,

all'asta. Non era più in grado di tenere concerti e si dedicò per questo al

commercio di strumenti ad arco, trattando l’acquisto con il violoncellista

Vincenzo Meriggi di Milano. Dopo Marsiglia si trasferì a Nizza, dove la sua

salute peggiorò ulteriormente in maniera irreparabile. Non era più in

grado di parlare. L'afonia era dovuta a "tisi laringea di origine

sifilitica" che gli era stata da tempo diagnosticata. Riusciva a comunicare

solo tramite biglietti e appunti.

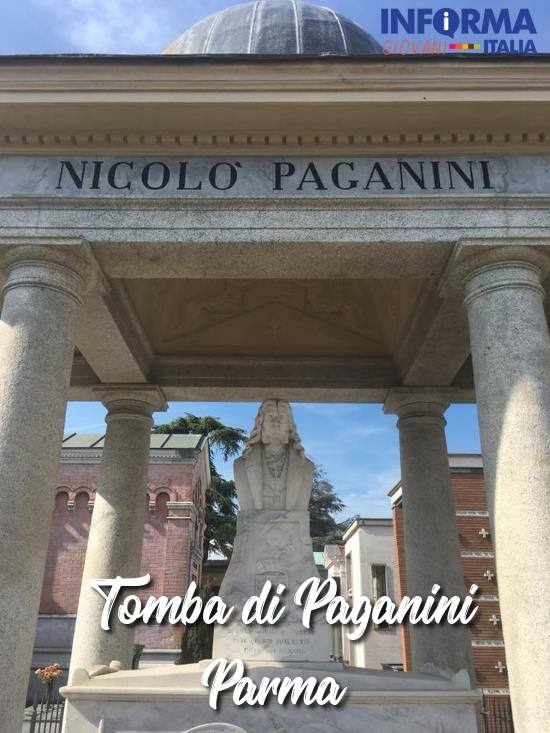

Il 20 maggio 1840, il vescovo di

Nizza inviò a

Paganini un parroco per eseguire l'estrema unzione, ma Paganini credeva che

sarebbe vissuto un po' di tempo e lo rifiutò, pensando che fosse

prematuro. Ma una settimana dopo, il 27 maggio 1840, l'artista morì

improvvisamente di emorragia interna senza ricevere l'ultimo sacramento. Il

Vescovo di Nizza, Monsignor Galvani, lo dichiarò empio, in base alla

testimonianza del Canonico Caffarelli, che era andato da Paganini per

confessarlo e che aveva apparentemente mal interpretato i gesti del musicista ormai del

tutto senza voce (e il rifiuto dello stesso Paganini di scrivere i suoi peccati su una

lavagnetta e, pare, di accettare l'accusa di coinvolgimento con il diavolo

tipica delle maldicenze che di dicevano sul suo conto). Il risultato di ciò

fu che Niccolò non ebbe né funerali né sepoltura in terra consacrata. Subito

dopo il decesso venne imbalsamato e in attesa di una sistemazione, rimase

due mesi a Nizza finché le autorità non ne ordinarono la rimozione. Dopo la

ripetuta richiesta di suo figlio Achille, i suoi resti furono trasferiti a

Genova quattro anni dopo, nella villa di Romairone, a San Biagio, in

Liguria, ma il suo corpo non poté essere sepolto nemmeno dopo il

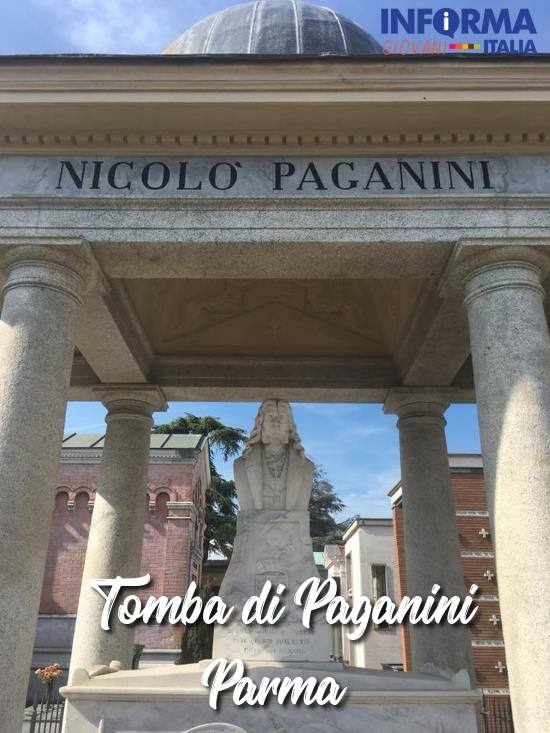

trasferimento. Alla fine di questa vicenda incresciosa fu sepolto in un cimitero di Parma nel 1876.

Nel 1893, il violinista ceco František Ondří?ek convinse Attila, che era

nipote di Paganini, a vedere il corpo del virtuoso. Successivamente, nel

1896 la salma venne trasferita nel Cimitero della Villetta, un nuovo

cimitero di Parma, dove più tardi fu eretto un monumento dedicato al grande

virtuoso.

"Una sola cosa mi preoccupa", disse Paganini una volta in modo forse

profetico, "che dopo la mia morte sopravvivano le calunnie e che gli

invidiosi del mio successo non lascino in pace i miei resti." Il 20 maggio 1840, il vescovo di

Nizza inviò a

Paganini un parroco per eseguire l'estrema unzione, ma Paganini credeva che

sarebbe vissuto un po' di tempo e lo rifiutò, pensando che fosse

prematuro. Ma una settimana dopo, il 27 maggio 1840, l'artista morì

improvvisamente di emorragia interna senza ricevere l'ultimo sacramento. Il

Vescovo di Nizza, Monsignor Galvani, lo dichiarò empio, in base alla

testimonianza del Canonico Caffarelli, che era andato da Paganini per

confessarlo e che aveva apparentemente mal interpretato i gesti del musicista ormai del

tutto senza voce (e il rifiuto dello stesso Paganini di scrivere i suoi peccati su una

lavagnetta e, pare, di accettare l'accusa di coinvolgimento con il diavolo

tipica delle maldicenze che di dicevano sul suo conto). Il risultato di ciò

fu che Niccolò non ebbe né funerali né sepoltura in terra consacrata. Subito

dopo il decesso venne imbalsamato e in attesa di una sistemazione, rimase

due mesi a Nizza finché le autorità non ne ordinarono la rimozione. Dopo la

ripetuta richiesta di suo figlio Achille, i suoi resti furono trasferiti a

Genova quattro anni dopo, nella villa di Romairone, a San Biagio, in

Liguria, ma il suo corpo non poté essere sepolto nemmeno dopo il

trasferimento. Alla fine di questa vicenda incresciosa fu sepolto in un cimitero di Parma nel 1876.

Nel 1893, il violinista ceco František Ondří?ek convinse Attila, che era

nipote di Paganini, a vedere il corpo del virtuoso. Successivamente, nel

1896 la salma venne trasferita nel Cimitero della Villetta, un nuovo

cimitero di Parma, dove più tardi fu eretto un monumento dedicato al grande

virtuoso.

"Una sola cosa mi preoccupa", disse Paganini una volta in modo forse

profetico, "che dopo la mia morte sopravvivano le calunnie e che gli

invidiosi del mio successo non lascino in pace i miei resti."

Composizioni famose di Paganini

Paganini ha numerose composizioni a suo nome che sono considerate

fenomenali per il violino. Le più note sono i suoi 24 Capricci, una serie di

pezzi musicali per violino che furono probabilmente composti tra il 1805 e

il 1807.

Sono famosi anche il suo Ballo a Venezia, Il Fandango Spagnolo (con tutti

i tipi di suoni di animali), il 'Duetto Amoroso' e il Rondo à La

Clochette. L'opera musicale di Paganini include sei concerti per violino,

diversi pezzi da concerto per violino e orchestra, e dodici sonate per

violino e chitarra.

Riassumendo,

curiosità e leggende su Paganini

Niccolò Paganini è ben noto a chiunque abbia anche solo pensato di

prendere in mano un violino. Fu una figura che visse una vita straordinaria,

il cui catalogo di dettagli intriganti richiederebbe tante pagine e molto

tempo per essere raccontate. Possiamo tuttavia riassumerne alcuni.

1) Come

abbiamo visto il Virtuoso era piuttosto malaticcio fin da bambino. Per tutta

la sua vita Paganini fu afflitto da problemi di salute, a partire dalla sua

infanzia. Da piccolo, soffrì di un attacco di rosolia così grave, che la

leggenda vuole che i suoi genitori pensarono che fosse morto e quasi lo

seppellirono vivo. Fortunatamente, si è mosse all'ultimo momento, salvandosi

da una tomba prematura.

2) Suo

padre era incredibilmente severo con lui, questo pare essere certo. Sua

madre pregò Dio per un bambino virtuoso e sembra avesse abbia avuto una

visione al riguardo. Suo padre lo faceva esercitare il figlio

dall'alba al tramonto, lo picchiava e negava il cibo al giovane Niccolò se

non soddisfaceva le aspettative del padre. Paganini, forse anche per questo,

alla fine scelse di non insegnare a suo figlio a diventare un violinista.

3) Il

Virtuoso studiò con diversi maestri, ma dopo poco gli stessi avevano ben

poco da insegnargli.

4) Paganini

fu un contemporaneo di molti altri grandi compositori: Berlioz, Liszt,

Beethoven, Chopin, Schumann e Wagner. Paganini assistette ad un'esecuzione

della Symphonie Fantastique di Berlioz e fu così impressionato che

gli chiese di scrivere un assolo per lui. Come abbiamo visto gli prestò

anche dei soldi in un momento di bisogno. Fu sempre un grande ammiratore di

Beethoven e della sua musica. Quando Liszt passò un momento difficile a casa

di problemi sentimentali, Paganini lo aiutò ad uscire dalla depressione e a

tornare a scrivere musica.

5) Fu il

primo violinista a memorizzare quasi tutti i pezzi che eseguiva nei suoi

concerti. Prima di Paganini, era la norma per i solisti sedersi davanti al

palco ed esibirsi su spartiti. Questa, in seguito, sarebbe diventata una

pratica comune.

6) Quando

in uno dei suoi primi concerti a Livorno Paganini fu costretto a suonare e

intrattenere il pubblico da solo per tre ore, dopo che i musicisti che

dovevano accompagnarlo non si presentarono inventò, senza saperlo il

"recital". Liszt, diversi anni dopo, fu il primo ad usare il termine

"recital", quando pubblicizzò una performance nel 1840. Tuttavia, Paganini

lo aveva di fatto "inventato" prima.

7) Le

problematiche circa la sua sepoltura durarono, come abbiamo visto, molti

anni dopo la sua morte avvenuta il 27 maggio 1840. Non aveva ricevuto

l'estrema unzione e la chiesa dubitava della sua fede, il che significava

che non poteva essere sepolto su un terreno consacrato. I suoi amici si

appellarono direttamente Roma e fu avviata un'inchiesta sulla sua fede. Solo

dopo più di cinquant'anni Paganini venne sepolto definitivamente a Parma.

8) Molta

della sua musica è andata perduta. A partire dalla sonata per violino che

compose quando aveva 8 anni, molti delle composizioni di Paganini sono

andate perdute. Alcuni manoscritti sono tenuti da collezionisti privati e

non sono mai stati registrati. Molti altri sono semplicemente andati persi

nel tempo. Tra le opere mancanti ci sono sonate e quartetti, le uniche

registrazioni dei pezzi sono menzioni da Paganini stesso, registrazioni

dell'epoca, o una lista di pezzi che si dice siano

stati tenuti dal figlio di Paganini.

9)

Paganini non fu solo compositore e violinista, ma era anche un chitarrista.

Infatti, le sue radici musicali erano quelle di suonatore di mandolino (come suo

padre). Lasciò la vita pubblica per tre anni, a partire dal 1801. Si crede

che abbia trascorso quel periodo a casa di una nobildonna toscana che